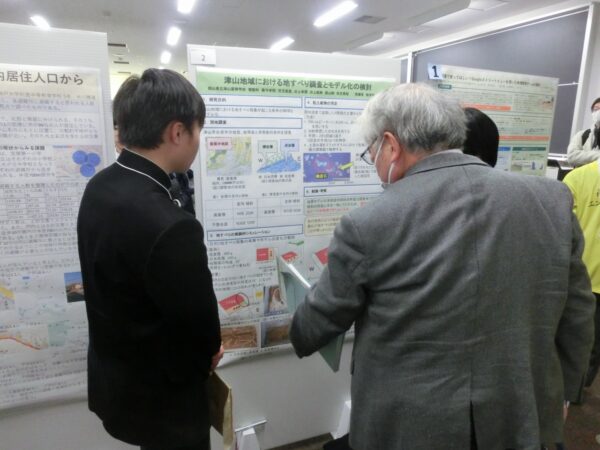

令和7年3月20日(木)に駒澤大学で開催された、「2025年春季学術大会 高校生ポスターセッション」に、2年次生の地すべり班6名が参加してきました。高校生ポスターの総数は70部で、日本中の地学分野に関わる研究を行っている高校生たちが集まって発表を行いました。午前中の高校生交流会では緊張した面持ちでしたが、いざ午後のポスターセッションが始まると、これまでの成果を精一杯自信をもって発表していました。特に、専門家の先生方とのディスカッションに話が弾み、充実した1日を過ごせたようです。

令和7年3月20日(木)に駒澤大学で開催された、「2025年春季学術大会 高校生ポスターセッション」に、2年次生の地すべり班6名が参加してきました。高校生ポスターの総数は70部で、日本中の地学分野に関わる研究を行っている高校生たちが集まって発表を行いました。午前中の高校生交流会では緊張した面持ちでしたが、いざ午後のポスターセッションが始まると、これまでの成果を精一杯自信をもって発表していました。特に、専門家の先生方とのディスカッションに話が弾み、充実した1日を過ごせたようです。

3月14日(金) 本校2年生15名がSSH沖縄研修4日目に参加しました。長いようで短かった研修も本日が最終日となります。

午前中は東村ふれあいヒルギ公園で、自然体験としてカヌー体験を行いました。2人乗りのカヌーに乗り込み、息を揃えて漕ぐと前にドンドン進んでいきました。初めてのカヌー体験でしたが、コツを掴むのも早く、楽しく安全に活動することができました。

カヌー体験の終わりには雨足が強くなっていったので、その後予定ではマングローブ観察になっていましたが、「東村立山と水の生活博物館」に予定変更して見学をしました。ヤンバルクイナやハブ、マングースなどのヤンバルに住む生き物や、林業をはじめとする昔の産業や生活の様子が展示品から見て取れました。また、近海に住んでいる海の生き物で海獣展が企画されていて、生徒たちは興味深そうに観察していました。

最後に沖縄国際通りを散策しました。

今回の研修では、沖縄の文化や自然にふれながら英語でアカデミックな講義や研修を体験し、また英語によるポスターセッションを通して英語の運用能力を高めるなど、大変有意義な研修となりました。最前線で活躍する研究者との交流を通して、ものの見方や考え方、興味が広がる機会や自信につながる場面もありました。この貴重な経験をこれからの進路選択・進路決定やこれからの学校生活に生かしていきたいと思います。

3月13日(木)本校2年生15名がSSH沖縄研修3日目に参加しました。昨日に引き続き、沖縄科学大学院大学(OIST)での研修(2日目)になります。

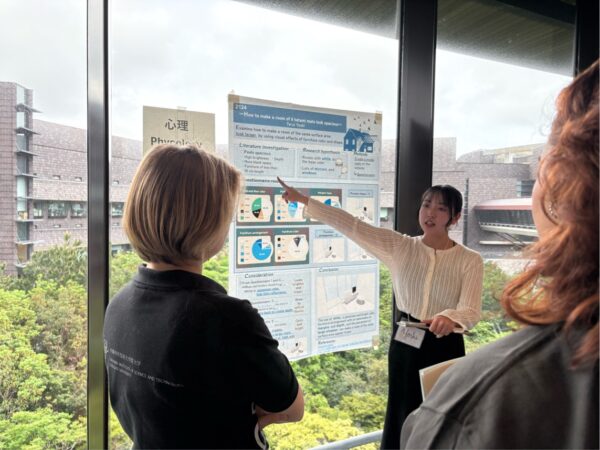

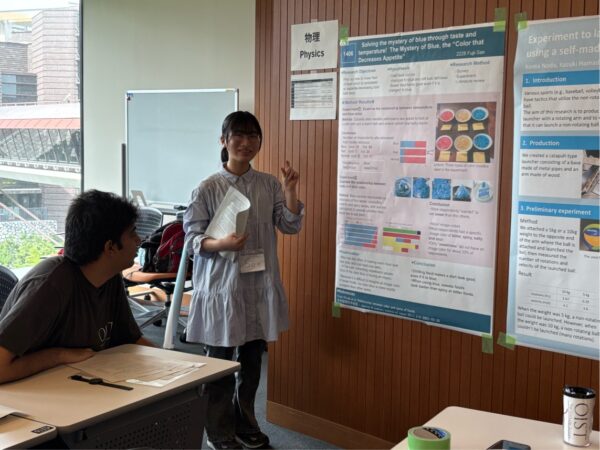

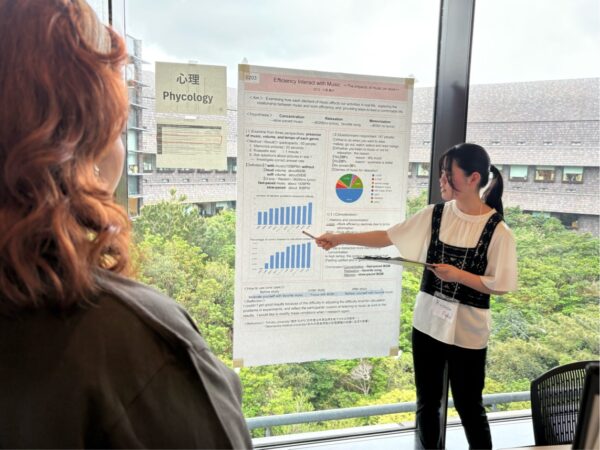

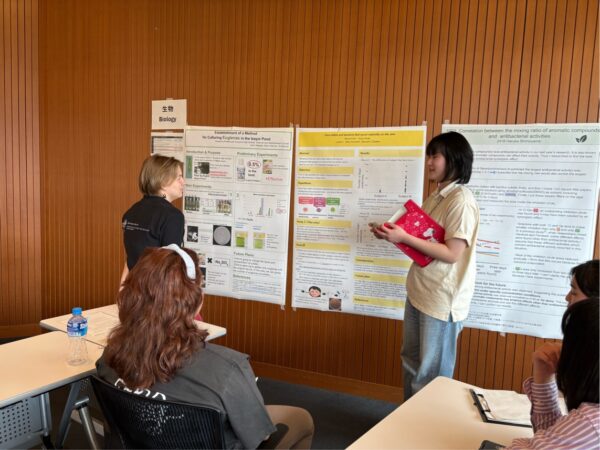

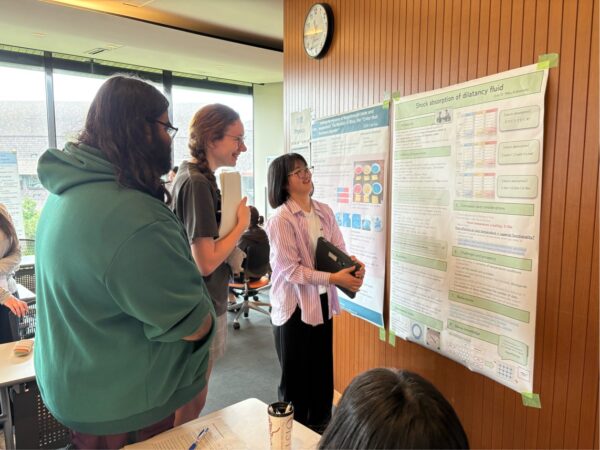

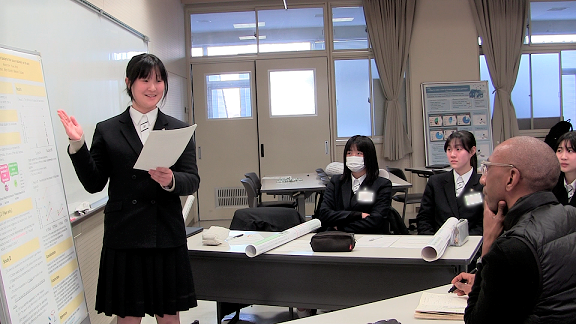

午前中は英語でポスターセッションを行いました。生徒たちは十六夜プロジェクト(iP II)・サイエンス探究(S探II)という授業の中でテーマを定め、1年間研究を進めてきました。ポスターの内容は2月の合同発表会で発表した内容になりますが、この度英語のポスターに作り直すなど発表準備を進めてきました。

今回の発表は、3〜4人組に分かれ、各グループに配置されているOISTの博士課程の学生2名に披露するものです。生徒たちは始める前とても緊張した様子でしたが、いざ発表が始まってしまえば、練習してきた成果を生かして上手に発表することができました。質疑応答では、英語でのやり取りを楽しみながら学生からの質問に的確に答えることができていました。発表後には、学生の方々から発表の様子や内容、英語力についてお褒めの言葉をいただきました。

午後からは博士課程の学生の方から -量子暗号学:完璧な情報セキュリティ- というタイトルで講義をしていただきました。講義の準備として偏光の説明を受けました。実際に偏光板を用いてその枚数や向きによって光の通り方に違いがあることを確認しながら、量子ネットワークデバイスの原理となっている光子の振る舞いについて説明を受けました。内容はとても難しかったですが、活発に意見を交わしたり、疑問に思ったことを質問したりする様子が見られました。

最後に施設見学と研究室にお邪魔しました。2台のスーパーコンピュータを見せてていただき、それを使って研究をされている方もいると教えていただきました。また研究室では、熱心に学生の方がホワイトボードに数式を書き込みながら、議論する様子が見られ、驚いたのと同時にこれが大学の日常の風景なのかと思いました。

OISTのみなさん、2日間お世話になり、ありがとうございました。SSH沖縄研修も残すところ1日となりました。最後まで、安全にしっかりと取り組みたいと思います。

3月12日(水) 本校2年生15名がSSH沖縄研修2日目に参加しました。本日から2日間、沖縄科学大学院大学(OIST)での研修になります。

OISTは2011年に設立された大学で、世界レベルの科学技術の研究を行う大学院大学です。大学施設も新しくとても充実していて、現在半数以上が外国人であるように海外からも多くの学生や研究者が集まってきているそうです。今回はその研究の一部を講義・体験させていただきました。

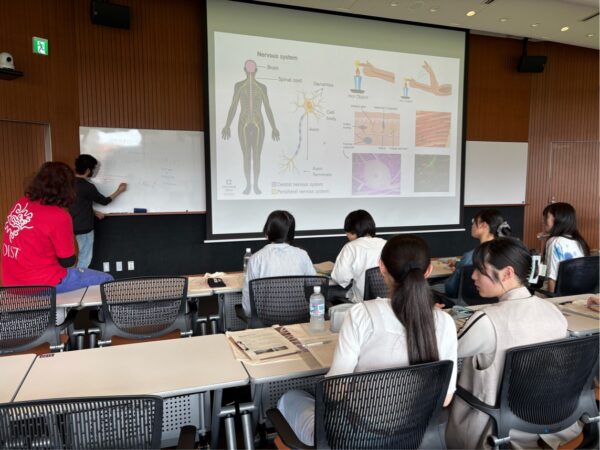

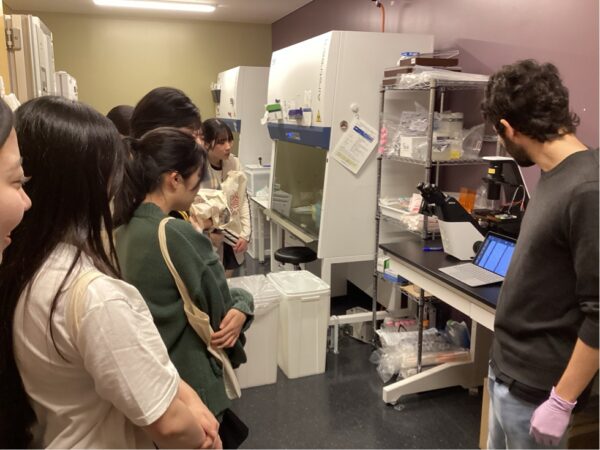

午前中は、大学の概略の紹介を受け、博士課程学生の方によるキャリアトークをしていただきました。研究内容の神経科学の紹介もしていただき、生徒たちが高校の生物で学習した知識も活かしながら、集中して聞くことができました。生徒からはデータの細部や現象の背後のメカニズムについて鋭い質問が出ており、スタッフの方も感心されていました。昼食は食堂でガパオライスなどを食べました。

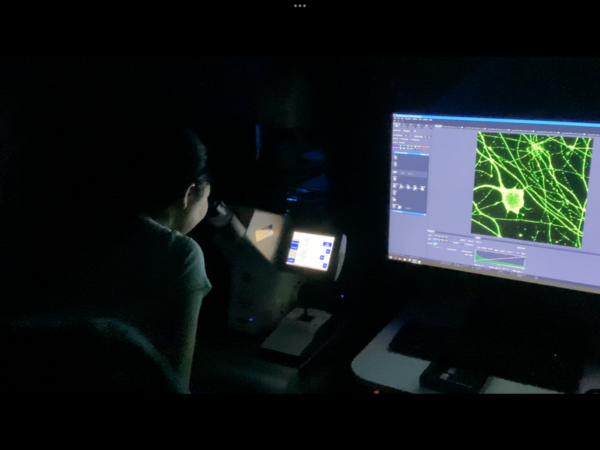

午後からはキャンパスを見てまわりました。分子神経科学ユニットの研究室を訪問し、午前中の研究内容と関連した器具の説明や顕微鏡を用いたニューロンの観察をさせていただきました。また、明日に向けて別の博士課程学生の方によるキャリアトークもしていただきました。

今日は一日ありがとうございました。OISTでの研修は明日も続きます。

3月11日(火)本校2年生15名が本年度から新たに始まったSSH沖縄研修に参加しました。

津山を午前6時に出発し、11時に沖縄に降り立ちました。

まずは腹ごしらえということで、、、「沖縄すば ちょーでーぐぁ」で沖縄そばをいただきました。あっさりとしたスープとソーキ、ジューシー(炊き込みご飯)がとても美味しかったです。

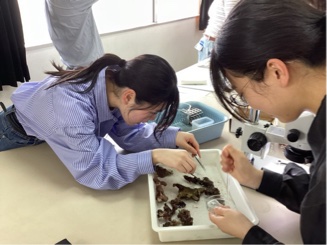

昼からは琉球大学理学部のJames Reimer先生の研究室を訪問し、研修を行いました。沖縄県のサンゴ礁に生息する生物の多様性と沿岸開発、環境の保護などをテーマに英語で講義をしていただき、実際に顕微鏡を用いて生物の観察を行いました。英語による講義や説明を受けながら生徒たちは自ら話しかけたり、質問したりできていました。Reimer先生、そのゼミ生の方、お忙しい中受け入れてくださりありがとうございました。

その後、沖縄文化調査の一環で、座喜味城跡を訪れました。城壁や城門の作りはとても精密で、技術力の高さを感じました。

SSH沖縄研修は14日(金)まで続きます。明日は沖縄科学技術大学院大学で研修を行う予定です。

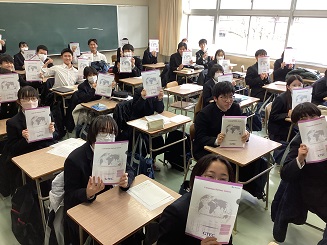

今年度 の2年次生のGTECの受検結果について、前年度( 1年次 )からのスコアの伸びが評価され、 GTEC「奨励賞」を受賞しました。

( GTEC とは、 株式会社ベネッセコーポレーションが実施しているスコア型英語検定試験 です。)

受験した生徒たちは賞品としてクリアファイルをいただきました。

これからも英語学習を頑張りましょう!

こんにちは、男女バスケットボール部です。

3/2(日)に津山総合体育館で行われた、バスケットボールB3リーグのトライフープ岡山 vs 山口パッツファイブの試合に行ってきました。

当日は、1年生男子4名と1年生女子2名が、モッパー(コート整備)として参加しました。

スピード感あふれるゲーム展開の中、最初は緊張し、タイミングを合わせるのにも苦労しましたが、少しずつ慣れてきました。

また、目の前で、迫力のあるダンクシュートや精度の高い3pシュートを見ることもできました。

試合は惜しくも岡山が60―64で敗れましたが、プロのゲーム運営に携わることができ、私たちにとっても良い経験となりました。

「日本一メジャーなマイナースポーツ」を楽しむハンドボール部は、主に中学校体育館とハンドボールコートで活動しています。

男子チームも女子チームも仲良く和気あいあいと活動していますが、新入部員がなぜか激減…!

ハンドボール部は未経験者も大歓迎です。

部員の中には、中学校までは他のスポーツをしていた人も沢山います。

他のスポーツで培ったパス、キャッチ力、肩の力、フットワークなど、個性を活かしてハンドボールで活躍してみませんか?

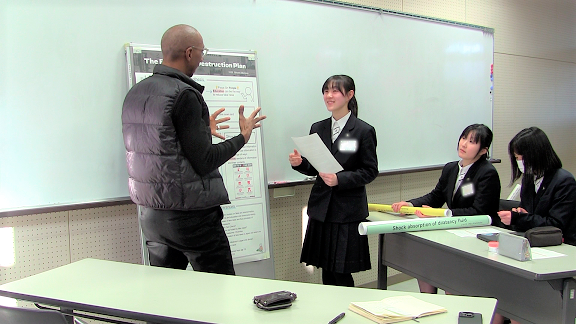

沖縄研修に参加する2年次生15名が参加する英会話トレーニング、GSO(Global Science Okayama)も9回目。今回で最終回でした。

この日は、課題研究/iPグループ研究の英語版ポスター発表を行いました。

これまでの英会話 トレーニングの成果が表れており、英語での質問にも臆することなく英語で応じることが できました。

3月11日(火)~14日(金)の沖縄研修ではOIST(沖縄科学技術大学院大学)で、海外出身の大学院生を 前に英語版ポスター発表を行います。楽しみです。

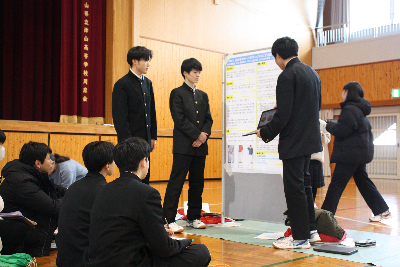

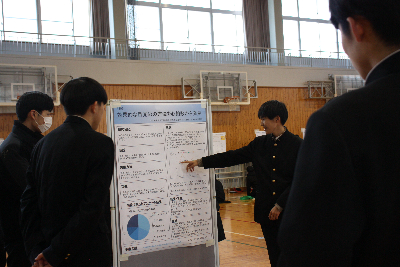

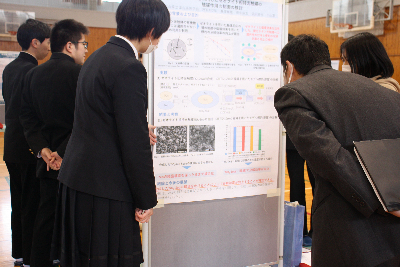

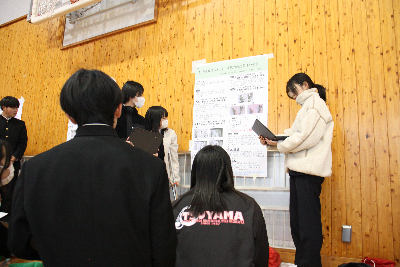

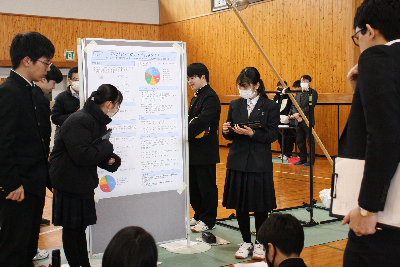

2月13日(木) 本校の高校2年次生、高校1年次生による

令和6年度普通科十六夜プロジェクト(iP)ⅠⅡ、理数科サイエンス探究(S探)ⅠⅡ課題研究発表会が行われました。

当日は、SSH指定校である鳥取県立鳥取西高等学校からも4名の生徒に参加をしていただきました。

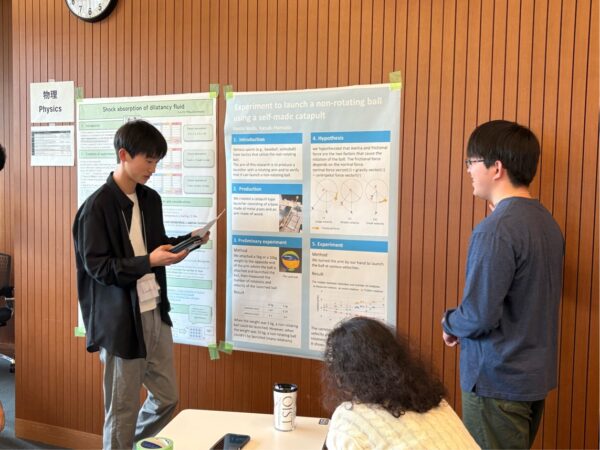

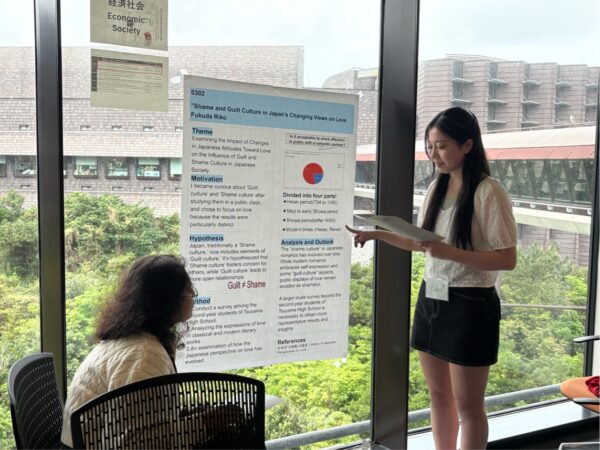

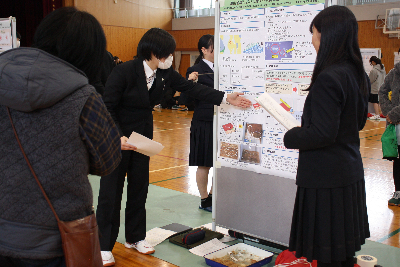

【第2部(午後) iPⅡ、S探Ⅱ 同学年次生・異学年次生への発表】

午後からは高校体育館・中学校体育館にて、1年次生、2年次生合同でポスターセッションを行いました。研究テーマ数は1年次生・2年次生・鳥取西高等学校を含め、計107と大変多く、多種多様なテーマでポスターが作成されていました。

学年や高校の垣根を超えて、発表に対して質問したり、メモを取ったりする生徒たちの積極的な姿勢が多く見られました。

生徒たちは1年間を通して、主体的に課題を見つけ、仲間と協働しながら課題研究を進めてきました。うまくいったいことや失敗したこと、悩んだときもあったかとは思いますが、発表会では、生徒たちがその努力の成果を堂々と披露していました。自分たちの言葉で研究過程や学びを語る姿からは、この1年間で培った成長や自信が感じられました。これらの経験を、今後様々な場面で活かしてほしいです。

研究に際し、アンケートやインタビュー、また実験等にご協力いただきました皆様、ありがとうございました。