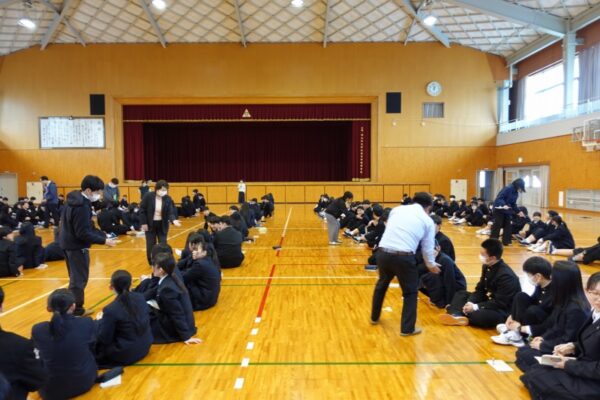

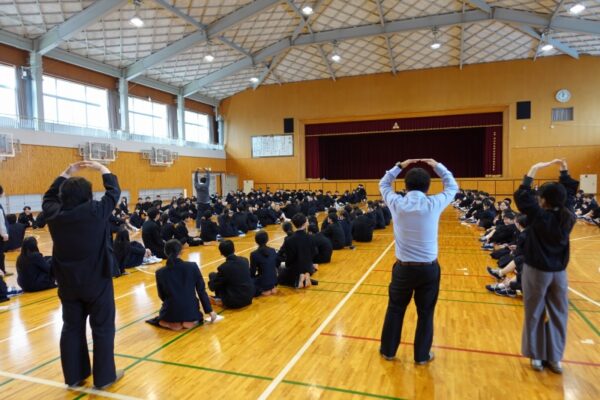

令和7年4月11日に、高校1年次生は体育館でピアサポート研修を行いました。「バースデー・チェーン」や「話の聞き方ロールプレイ」などをとおして、仲間との共同体感覚の獲得や、P(ポジティブ)循環のあるあたたかい環境をみんなで作る雰囲気ができました。

作成者別アーカイブ: tuyama01

高校1年次クラス開き

入学したばかりの高校1年次生は、クラス開きとしてお互いの紹介をしたり、グループ活動をしたりして交流を深めています。あるクラスでは、決められた時間内に紙を組み合わせて、できるだけ高いタワーを作って競いました。いい表情で協力ができていました。

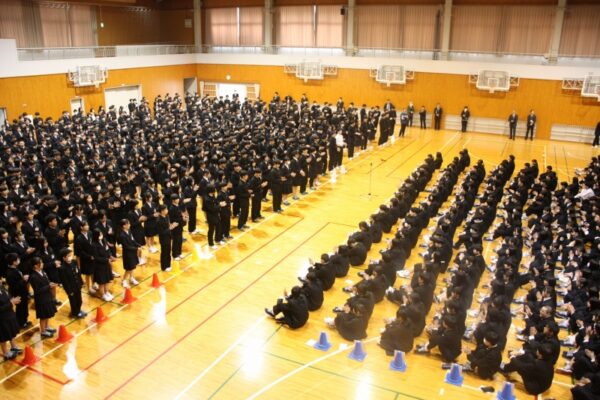

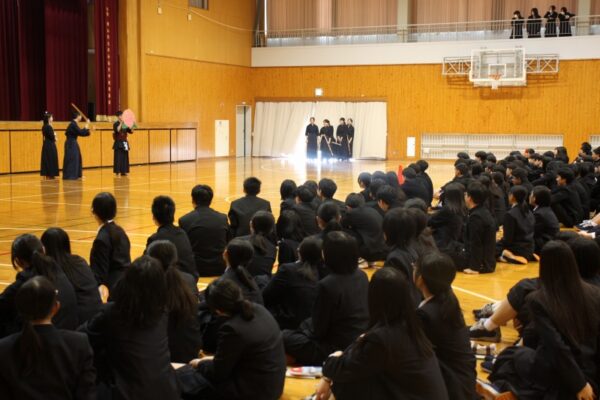

対面式・部活動オリエンテーション

令和7年4月10日に、中学生・高校生が一堂に会して対面式を行いました。先輩たちの歓迎のメッセージのあと、新入生があいさつの言葉を述べました。

その後、部活動オリエンテーションが行われました。各部が工夫を凝らしたパフォーマンスやムービーで、1年次生を勧誘しました。今年はコント風の演出をした部が多く、楽しい会になりました。

令和7年度入学式

令和7年度入学式が4月8日(火)に行われました。

満開の桜のもとで、吹奏楽部と合唱隊の演奏に包まれながら、厳粛で盛大な式典となりました。新たな第一歩に向けて新入生代表が 宣誓を述べました。

式の後はクラスに分かれて写真を撮ったり、新しい友達と話をしたりして親交を深めました。

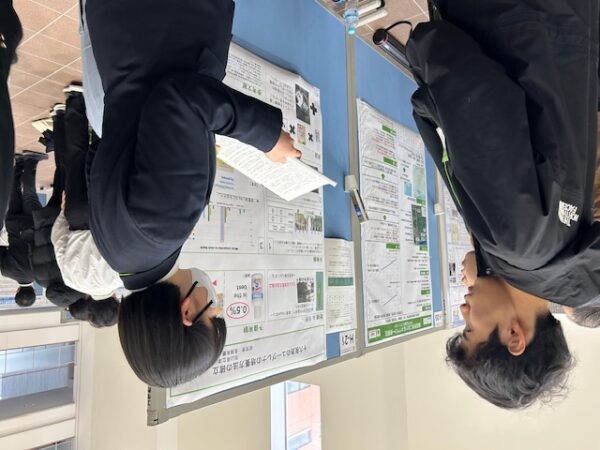

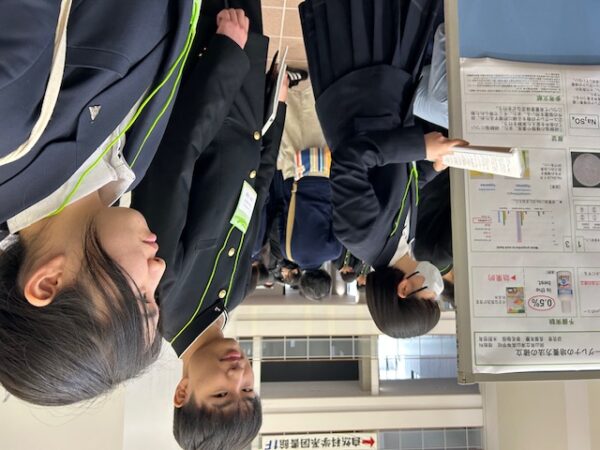

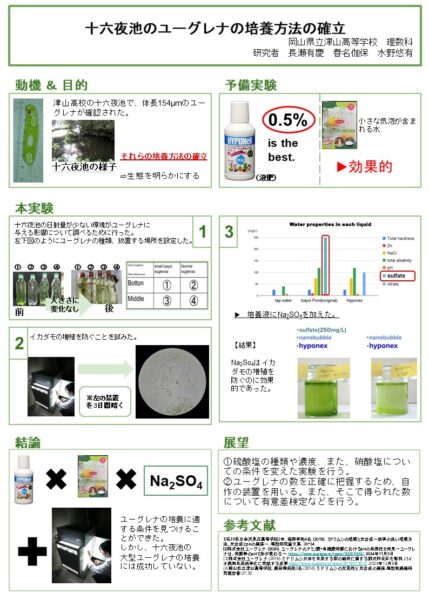

第66回日本植物生理学会年会 高校生研究発表会

3月16日(日)に金沢大学で行われた、第66回日本植物生理学会年会・高校生研究発表会に理数科生徒が参加しました。

発表した演題は「十六夜池に見られる大型ユーグレナの培養方法の確立」で、ポスターによる発表を行いました。

参加した生徒は、2年生理数科の長瀬 有慶くん、春名 伽保さん、水野 悠有さんの3名です。特に水野さんは、前日まで沖縄研修に参加していて、大変な行程を押しての参加でした。

3名はサイエンス探求Ⅱにおいて1年間、十六夜池のユーグレナの研究に取り組み、12月にはその成果を理数科課題研究発表会にて英語発表で行いました。今回の発表ではその内容を日本語発表にかえて発表しました。

この大会には全国から50校、233名の高校生が参加しました。発表中は、大学、高校の先生や学生、研究者の方に貴重な助言や意見をいただきました。また、「多くの条件を試行錯誤していて良い取り組みですね。」と大学の先生からねぎらいの言葉もいただきました。

「ナチュラル・サイエンス(NS)」・「メディカル・サイエンス(MS)」第5回ワークショップ

「ナチュラル・サイエンス(NSⅠ)」・「メディカル・サイエンス(MSⅠ)」(2年次生対象)の第5回ワークショップを2月15日(土)に実施しました。

医療・工学の連携がますます重要視されている昨今にあって、まさにその分野を研究されている岡山大学大学院自然科学研究科(工学部)高分子材料研究室 内田哲也先生にご講演をいただきました。

講演内容は『ポリエチレンフィルムと光電変換色素を用いた人工網膜の実用化に向けた医工連携研究』と題して、岡山大学方式人工網膜の開発過程やご苦労を教えていただきました。先生は本校卒業生でもあり、生徒に対して進路や研究を志す上での重要な心掛けについてもお話しいただきました。講演後も生徒から多数の質問が出ましたが、丁寧に答えていただき多くの貴重なご助言を頂けました。講演後の生徒の感想からも、大変有意義な研修であったことが窺え、大変貴重な機会となりました。

【生徒の感想】(一部抜粋)

〇 今までは分類されて区切られた学問分野の中で学びを深めてきたけれど、今回の講演を通して、学問分野の垣根を超えた考え方をたくさん学ぶことができた。また、先生の研究には研究者の方以外にも多くの人が関わっていると知って、もっと視野を広く持って表面上は見えないものも見えるようにできるような力を身につけたいと思った。

〇 色素とポリエチレンの土台とをアミド結合で繋げているから、別の目的とか別の色素を使ったりとか色々と応用できそうだなと思いました。また、猿を用いた実験で人工網膜を入れても拒否反応がでなかったのもすごいと思いました。自分の目が見えていることに感謝して生きていこうと思いました。

〇 1つの分野だけで研究するのでなく、多様な学問分野での協働が新たなものを生み出すことを可能にするのだと分かった。大学に進んだ際にも、1つの分野の探究に留まらず、多くの分野に手を広げ、多角的な視点を有した人物を目指して学習していきたい。

〇 最も衝撃を受けたのは、本当に多くの人々が研究・実用化にむけて動いているということです。医工連携ということから、その2つの分野の方々はもちろん、医療として実用化するまでに至る道の中では書類作成をする方や網膜色素変性症の実際の患者の方々も関わっているということに、今まで私たちが受けてきた医療もきっとものすごい数の人々が協力して作ってくれたものなのだということを実感しました。

「ソーシャルサイエンスⅠ」第5回ワークショップ

2月15日(土)にソーシャルサイエンスⅠ(高校2年次生対象)の第5回ワークショップを行いました。

今回のワークショップは、さくら北浜法律事務所の本元宏和弁護士をお迎えして実施しました。生徒たちは、事前に検討課題をいただき、「アリとキリギリス裁判」において保護責任者遺棄致死罪が成立するのかどうかについて、検察官チームと弁護士チームに分かれて論拠を想定し、模擬裁判を行う準備をしました。

当日は本元弁護士から弁護士の仕事や日常について、また弁護士として心がけていることなどもお話しいただき、生徒は法律に携わることや弁護士の仕事に関心を高めていました。

模擬裁判においては、生徒たちはそれぞれの立場から具体的な論拠を示しながらアリが有罪であるか無罪であるかを真剣に討論し、聞き応えのある模擬裁判となりました。本元弁護士からも、今までにはなかった着眼点からの論述や、判例の内容を論文にまでさかのぼって調べていたことなどに対して、お褒めの言葉をいただきました。

生徒たちは事前学習も含め、今回のワークショップを通して視野を広げ、今までにない刺激を受けていました。

本元弁護士、この度はお忙しいところ、ご講演いただきましてありがとうございました。

生徒の感想を一部紹介します。

〇 事前課題では、どの切り口から論を進めていけばいいのかかなり迷いました。証言や罪状の解釈など考えられることが多かったので、チームの中で相談し意見をかためていきました。しかし、ワークショップで実際に討論して先生の解説を見てみると、考慮すべきことが思っていたよりも多く、裁判の難しさを感じました。しかしそれでいて先生の解説は客観的で分かりやすかったので、さすが現役の弁護士の方だと思いました。また、私は先生の依頼者へのアフターケアのお話が印象深かったです。裁判の結果にかかわらず、今後の依頼者の人生をいいものにしようという先生の考えが素晴らしいと思います。これまで法に馴染みがなかった私ですが、今回のワークショップを通して法への興味が湧きました。この興味を今後も持ち続けたいです。

〇 事前学習でモヤモヤしていたことが先生の解説でスッキリしました。私は検察側で、アリを有罪にするための証拠が集められなかったことが少し悔しかったです。しかし、有罪にするのが難しいということは、日本では簡単に人は有罪にはならないということを聞いて、なるほどと感心しました。また、実際に弁護士バッヂを見て触れることができたのは貴重な体験となりました。嬉しかったです。

〇 私は討論が苦手なので弁護士には興味はあってもなりたいとは思わないし、探究してみたいなどと思ったことはありませんでしたが、今日のお話や模擬裁判をしてみて、法律の条文に基づいて一つ一つ検討していくのがすごく興味深かったので、これからも法関係に触れていきたいと思いました。また、今日のお話の中に受験勉強に通ずるものがあり、全体を見る意識が大切だということを教えていただいて、自分にも思い当たる節があったので、これからはそれらを意識しながら受験勉強に取り組みたいと思います。

〇 今回は貴重な講演をありがとうございました。本元先生が、弁護士は裁判に勝つことよりも依頼者に裁判の結果を納得していただくことの方が大切だとおっしゃっていたのがとても印象に残っています。これまで弁護士は裁判をするというイメージが強かったのですが、依頼者がいるからこその仕事であると知ることができました。また、実際に弁護士側と検察官側に湧かれて議論することで、検察の立場を擬似的に味わったり、法律をより深く解釈しようと試みたりする経験ができました。この講演を通じて法をより身近に感じることができました。今まで法という分野に触れることがなく、生活の中でも実感を持つことが少なかったのですが、今回の講演をきっかけに調べてみようと思いました。

「ソーシャルサイエンスⅠ」第4回ワークショップ

11月30日(土)にソーシャルサイエンスⅠ(高校2年次生対象)の第4回ワークショップを行いました。

今回のワークショップでは、東洋大学文学部教授である岩下哲典先生をお迎えして実施しました。生徒たちは、実際に「金海奇観」の巻物を手にし、それを見ながら解説をしていただきました。先生のご講演や議論により、教科書ではわからないような時代の背景や出来事に気が付いたり、生の資料を見ることの楽しさに気が付いたりするなど、今までにない刺激を受けることができました。

岩下先生、この度はお忙しいところ、ご講演いただきましてありがとうございました。

生徒の感想を一部紹介します。

〇 実際に絵巻を見ることで、教科書などで見るよりも鮮明に黒船来航の情景をイメージできた。墨で書いてあるにも関わらず、絵や字がとても繊細だった。金海奇観から、日本がオランダの影響を強く受けていたことが読み取れて面白かった。また、ペリーは日本の情報を得るのにシーボルトの著書を用いていて、その著書は生徒の論文から作っていたというエピソードがとても興味深かった。日本国外から見た日本文化の評価についても、現代の評価とは異なる部分が多くあって印象的だった。

〇 最初の質問対応を聞き、今後自分が江戸史を学ぶときは、江戸時代の日本人がオランダを通じて得たもの、オランダを通じてでも得られなかったものを気にしようと思いました。また、巻物はあんなに細い筆で見慣れない異文化のものを詳細に記録しているのがすごい仕事だと思いました。曲線が美しく描かれていると感じました。アメリカからの寄贈品が今は電信機しか残っていないというのは少し残念なことですが、それでもこの金海奇観から、西洋技術を積極的に受容しようとした当時の日本人の姿勢が伺えました。

〇 改めて大学で学ぶような答えのない問いを探究する楽しさを実感できました。実際の史料を元に新たな発見をする作業が私にとってかなり新鮮でした。ペリー来航の影響を政治や西洋技術、文化の受け入れなどの様々な視点からのアプローチで捉えられて面白かったです。実際の史料を見て知識を得たり考察する機会をさらに増やしたいと思えるきっかけになりました。

〇 ペリー来航前後のことには研究があまり進んでいないこともあって、ロマンがあるなと思った。交渉時に将軍が出てこなかったのは将軍の権威が高く江戸城から出てこないというのに納得させられた。金海奇観を実際に見て、絵がとても精巧でピストルは実物大に描かれているのを肌で感じられた。また、開国において津山藩の人々が関わっていて凄さを改めて実感した。

「メディカルサイエンスⅠ」第4回ワークショップ

11月30日(土)にメディカルサイエンス(高校2年次生対象)の第4回ワークショップを行いました。

今回のワークショップは、津山第一病院の外科部長である坂手洋二先生(本校卒)をお迎えして実施しました。長年の外科医としての経験や、特に癌の治療に携わってこられた経験から、癌の基本的な知識・治療の実際について生徒に語っていただきました。講演では、具体的な詳しい症例をあげ、わかりやすいプレゼンテーションで治療の実際を示していただき、生徒にとって貴重な講演になりました。また、ACP(アドバンスドケアプランニング)の重要性についても具体例をあげ、わかりやすく説明していただきました。

講演後には生徒から熱心な質問が先生に寄せられ、解説していただくなど充実したワークショップとなりました。

〈生徒の感想〉※一部抜粋

〇 この講演を聞いて医学部に興味が出てきました。薬の開発に携わりたいことは変わっていないけど、医学部でひとの体について知ったうえで、研究がしたいと思いました。

〇 私は、現在薬学部志望ですが、がんの治療にとても関心があり、今回のワークショップは興味深かったです。とくに、がんが、薬剤耐性をつけてくるために、化学療法はあまり効果的じゃないと言われたことがとても印象に残っています。また、医療に解剖は必須だと言われたことも印象に残っています。今まで、正直、医学部である人体解剖の実習が嫌で医学部を避けてきたところもありましたが、この言葉を受け、なるほどと思いました。私が目指しているのは、認知症の薬を開発することで、薬学部に進みたいと思っていましたが、医学部に入って、人体や病気について深く理解したいと思うようになりました。また、がんについて、今までは、浸潤したものばかり調べたり聞いたりしてきたけど、定義や進行の仕方を深く理解できました。早期発見、早期発見とよく聞きますが、今回のワークショップでより一層早期発見の大切さがわかりました。

〇 まず一番印象に残ったのは、医学部6年間において無駄な時期はないという言葉です。私は今、学習や取り組んでいることに対して意味があるのか、役に立つのかということを考えてしまうことがあります。しかし、臨床に出てはじめてその重要性に気づくというお話にとても納得しました。損得勘定で動くのではなく、とりあえず目の前のことに真剣に取り組み、その知識をどういかしていくかが大切だと感じました。

次に印象に残った内容は、医学部内での解剖実習についてです。解剖の授業では献体を解剖し、体内の仕組みを理解していくそうです。外科医になるにあたって、体内の手術にまつわるルールを学べるのが解剖の授業だと言うことを教わり、医学部の授業を受けたくなりました。また、解剖の際に臓器を吊っている膜があるが、それについて学ぶのは発生学だと教えていただきました。 帰って調べてみると、内臓は漿膜という膜で覆われているとわかりました。このことから、 発生学にも大変興味を持ちました。

今回の話を聞いて、また事前のマウスの解剖を経験して、やはり医師になりたいなと思いました。今後は入試までの勉強を頑張って、いつか気になる分野を専門の方から直に学びたいです。そのためにも、まずは日頃の学習を誠心誠意頑張りたいと思います。

医系セミナー講演会

令和6年12月18日に、津山中央病院副院長・統括看護部長の西川秀香先生をお招きし、医系セミナー講演会を実施しました。

医療系志望の約30人の生徒が参加しました。講演の中では県北地域の医療の現状や医療人の心構え、チーム医療の役割や成果などの具体について、現場で働かれている方ならではの経験に基づく、エネルギーのこもったお話を聞くことができました。また、後半の座談会では一人ひとりの質問に丁寧に答えてくださいました。大変なことややりがいを感じることなどを率直に、かつユーモアを交えて語ってくださり、医療の仕事を愛する人の心が伝わる会となりました。参加した生徒たちもとても積極的に、自分の志望している医療の分野に関する質問を次々に投げ掛け、そのたびに西川先生のお答えに心を打たれ、やる気が高まっているようでした。

参加した生徒の感想の一部を抜粋して紹介します。

・今回のご講演で特に印象に残ったことは津山中央病院が県北の医療の核を担っているということでした。高齢者が増えているこの現状で、医療従事者の存在の大切さに気づきました。今日の講演を忘れず、これからの自分の進路の選択に有効活用したいです。

・講師の先生の「大切にしてほしいもの」や「命の大切さ」の話を聞いて、何も考えずいつもスマホばかりいじって過ごしていた私の心に深く刺さり、行動を改めていろいろなことに挑戦したい、一生懸命になれることを見つけたいと心から思った。

・津山市、岡山県が抱える課題点から始まり、身近で一番大きい津山中央病院の実情を聞くことで、県北の医療の問題点、特徴などを知ることができました。医療関係者と一概に言っても、認定看護師など、私が理解していなかった職業もあると知り、職業選択の幅が増えたと感じています。

・私は今、薬剤師になりたいと考えており、病院との連携をどのように行っているかなどに関心を持っていたため、チーム医療について知り、さらに薬剤師がどのような立ち位置なのかを知ることができました。そして、薬剤師の方でも、患者さんと直接関わる機会があることに驚きました。改めて薬剤師になりたいという思いが強くなりました。

・座談会で質問をしたときに答えてくださった「支えるってお互い様」の言葉が自分の心の奥に響きました。また、先生が座談会のときに「仕事が好き」と言われていたときの笑顔が本当に楽しそうで、強く印象に残りました。

・医療職に求められる資質は、普段の日常生活にも大きく関わっているものが多かったので、やはり日常生活での行いは仕事にも影響してくるのだなと思いました。

・看護学生のときも、看護師になってからも、大変そうなことがたくさんあって、特に講義ごとにテストがあると聞いたときはびっくりしたけれど、それまでにそれが乗り越えられるぐらいの覚悟と、学力を養っていきたいなと思いました。

・座談会の時に西川先生が「患者さんと話すと癒やされるし、仕事が楽しい」とお話されていたのを聞いて、先生は今まで目標や患者さんに対して一生懸命に取り組まれてきたからこのようなことが言えるのだと感じ、感激しました。私も将来こんな言葉を胸を張って言えるように、今の自分ができる最大限のことをやり抜いていきたいと思いました。

・「本を読んで、文章の裏に隠れている思いを考えると、患者さんの言葉の裏に隠れている思いを考えることができるようになる」と聞いて、患者さんにしっかり寄り添える看護師になりたいので、本を読もうと思いました。