令和8年1月24日(土)に博物館研修(高校1年生理数科希望者対象)を行いました。

津山市の「つやま自然のふしぎ館」に希望者24名が訪問し、研修を受けました。はじめにつやま自然のふしぎ館の館長 森本信一氏より、つやま自然のふしぎ館の成り立ちと概要、そして環境保全の重要性についての講義を受けました。

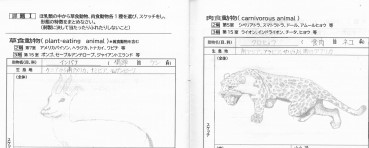

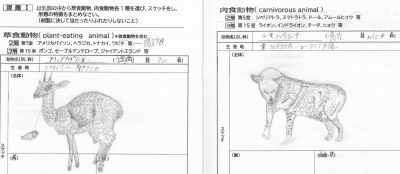

その後、生徒たちは博物館内を見学し、観察・スケッチを行いました。普段はなかなか観ることができない動物の迫力ある姿を間近で観察することができ、生徒たちは熱心にスケッチしていました。

【生徒の感想より】

私は今回この「つやま自然のふしぎ館」研修に行って感じたことが2つあります。まず1つ目は、津山にこんなにも展示が充実している博物館があったんだということを再認識したことです。元々、私の祖父がここの卒業生ということもあって、祖父と昔話をしたり、うんちくを聞いたりするために何回か行ったことがあるのですが、やっぱりすごい展示の数だなと驚かされました。特に貝、虫(蝶)、鳥はものすごい数があって、全ては見きれなかったです。津山は洋学もすごく有名なので、津山の知的なところを知ることができました。2つ目は実際の動物たちはこんなふうなんだと知れて楽しかったということです。自分が思っていた動物の像と、実際に見て感じ取ることができる、毛並み、色、体の大きさ、太さ、顔といった特徴とが異なっていることに気づいたとき、面白さを感じました。さらに自分が知らなかったユニークな昆虫や、動物を見たときも、すごく面白いなと思いましたし、もっと知りたいとも思いました。今回の研修に参加して、津山の守るべき知的財産と、動物のおもしろさに気付くことができて良かったと思います。

展示されているものの種類や数が多く、動物の名前に何目、何科が書かれていて新しく学んだことが多かった。トナカイはシカだと思っていたが、ウシ科と書かれていたので驚いた。とても立派な角をしていると感じさせる風貌であった。鉱物も1つ1つ違いがあり、石のように見えてもそこに美しいものが秘められているので面白く感じた。もっと1つ1つの展示品を眺める時間が欲しいと感じた。剥製は実際の動物だったものであるから、大きさや毛皮、目、角、蹄といった部位の観察によかった。スケッチをするときに物を落として大きな音を立ててしまったことが反省点だと思う。時間があれば調べたり、考えたりといったことを行うことができたらよいなと思う。カブトガニ博物館にて本物の動くカブトガニを見たが、剥製を見るということも楽しいと感じた。剥製たちの体勢が生き生きしたもので良かった。