6月28日、岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域 氏原 岳人先生をお招きして、ナチュラルサイエンスⅠ・Ⅱ(高校2・3年次対象)の合同ワークショップを実施しました。氏原先生は、社会基盤や都市計画について研究をされている先生で、特に環境制約や人口減少下にある現代において求められているサステイナブルな都市構造(土地利用と交通システム)についての研究をされています。 生徒は事前研修で、氏原先生の研究内容についてホームページなどで学習した後、津山市をさらに住みやすい街にするためにはどうすればよいかを考え、ワークショップ当日を迎えました。

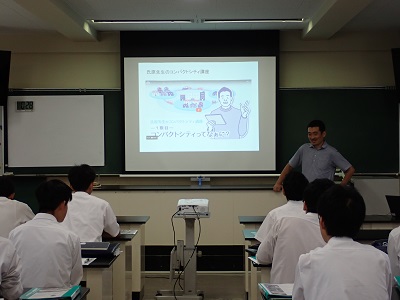

当日は『都市・交通計画学 ~コンパクトシティってなに?~』というテーマで都市開発がどのように行われているか、岡山市の都市としての問題と解決策にはどのようなものがあるか、そもそも住みやすい都市とはどのような都市であるかなどについて、津山市や海外での事例を含めてとてもわかりやすく解説をしていただきました。講演後の質問時間では生徒が積極的に手を挙げ、氏原先生の研究手法や様々な都市問題などについて教えていただくことができました。

現代の環境問題や都市問題を考えていくためには、文理の枠組みをこえて多角的な視点から課題を解決していくことが求められています。このワークショップを通して生徒は、社会基盤・都市計画についての興味を深めると同時に、物事を見つめる視野が広がり日々の生活や自身の進路について新たな視点から考える、良いきっかけになったと思います。

<生徒の感想>

・ 自分の進みたい、興味のある分野と被っていて、これから先に必要になるであろう様々な視点、考え方をあらかじめ深めることができるとてもよい機会になった。ただ家を立てる、ただ未開発区を開発するといった無責任な開発ではなく、利便性や様々な影響を考慮して街を計画する楽しさの一部を垣間見ることができた。現状の都市問題を解決しながら、その都市の持つ魅力や特性を活かすことのできる開発がしてみたいなと思った。

・ 個人としての合理的な選択が社会にとっては最適でないという社会的ジレンマの概念があるという事が印象に残った。そして、そのシワ押せが個人に返ってくるという話にも考えさせられた。空き家問題などは持ち主個人の持ち主にとって最良の選択によって引き起こされていることが多いが、社会的ジレンマの考え方も取り入れて個人個人が全体のことを考えて行動していくべき問題であると感じた。

若いうちに親や周りとしっかり相談しなければならないという意識が芽生えた。

・一番印象が強かったのは、公共交通機関についてのお話です。私はまだ学生であるため公共交通機関を利用することが多く、その際に利便性に不満を感じることが多くありました。その理由が、自治体が公共交通に回すお金の少なさだと知って、納得しました。この話をされた際に先生が言われていた「自動車を使う人が増える→公共交通機関に回される予算が減る→利便性が悪くなる→更に自動車を使う人が増える」といった負の連鎖から、一度堕ちたものがもとに戻ることの難しさを感じました。

・ 都市開発という一見理学部とは違うように感じられる分野においても、今まで学んできた理系としての知識や考えが使えることが分かり、自分の進路選択の幅を感じられてとても有意義な時間になりました。一度開発した都市をもとに戻すのは難しいという言葉がとても印象に残っていて、今後高齢化や人口減少が進んでいく日本で重要な課題だと改めて認識できたことで、社会課題への関心や都市開発に対する見方が大きく変わる講演でした。ありがとうございました。