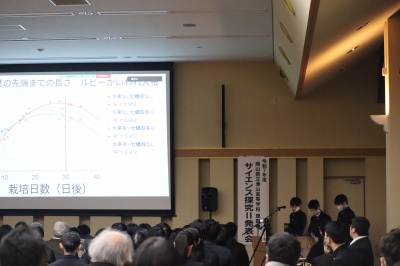

理数科の最も大きなイベントである「サイエンス探究Ⅱ(課題研究)」の発表会を,12月13日(土)に本校百周年記念館で行いました。

理数科2年次生が8グループに分かれ,4月から準備を開始した研究の成果をプレゼンテーションしました。通常の学校行事や部活動がある中で研究・発表準備は大変でしたが, 実験装置に様々な工夫を凝らしたグループやフィールドワークを行ったグループ,英語での発表に挑戦したグループなど, 一生懸命に取り組んだ成果を発表することができました。

また,発表会の終了後には短い時間ではありましたが,中学校の生徒さんと交流会を実施することもできました。

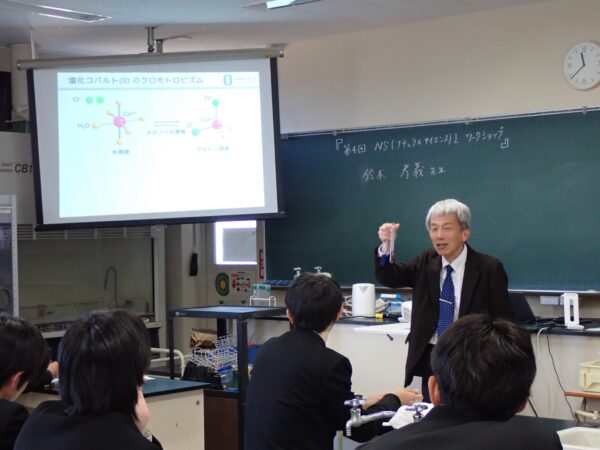

今回,SSH運営指導委員の先生方は一部オンラインでの参加となりました。また,課題研究指導の外部講師の先生方にも参加していただきました。お忙しい中,本当にありがとうございました。各研究のプレゼンテーションに対する質問やコメントをいただくことができ,大変充実した発表会となりました。

今後は,2月1日(日)に 岡山理科大学で開催される「集まれ!科学への挑戦者」のポスター発表に,7グループが参加する予定です。また,1月30日(金)には岡山県理数科課題研究合同発表会が開催され,代表2グループが全体発表を行います。この発表会で頂いたご指導を参考にして,より深い考察やわかりやすいプレゼンテーションを目指して成長していきます。

研究発表のタイトルは以下の通りです。

- ウィッフルボールの軌道変化の要因

- 水中でプロペラを回したときにできる縦渦についての研究

- 路面を走行した際の水の跳ね上がり方の研究

- 津山盆地で発生する霧の要因の検証

- 伊茂岡鉱山における岩石の含有金属の同定と地質学的考察

- How the effect of great tit calls on pigeon behavior.(シジュウカラの鳴き声がハトの行動に及ぼす影響)

- 簡易アクアポニックスを用いた効率的な植物栽培の検討

- 『ライトな池』における生態系の可視化と教材化への基盤構築