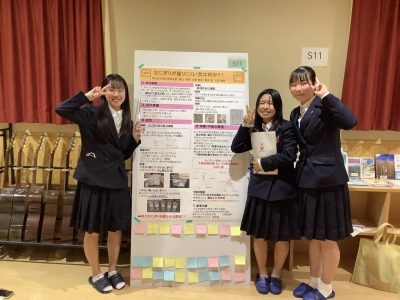

令和6年1月21日(日),「集まれ!科学への挑戦者」ポスターコンテストにおいて,高校生7班が参加し,4班が優秀賞を受賞しました。(参加:県内中学校・高校6校,39本)。中学生は3班が奨励賞を受賞しました。

このコンテストは,高校生(中学生を含む)を対象とし,私たちが直面する自然の諸問題に,科学的かつ主体的にチャレンジした研究の成果発表を通じて,科学リテラシーの獲得とプレゼンテーション能力の向上に寄与することを目的に開催されています。昨年度までは新型コロナウイルスの影響によりオンラインで開催していましたが,今年度より3年ぶりに岡山理科大学を会場としての開催となりました。

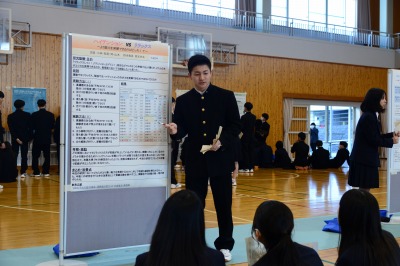

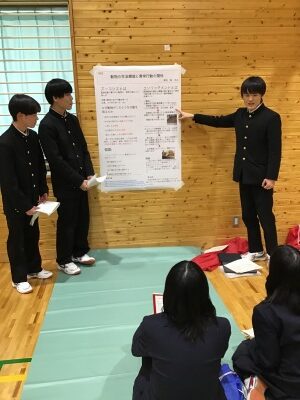

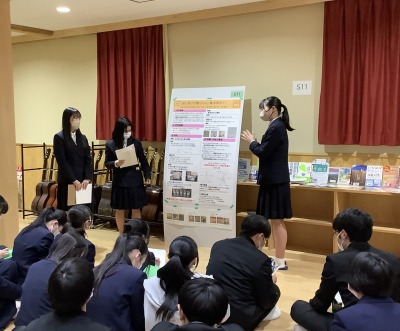

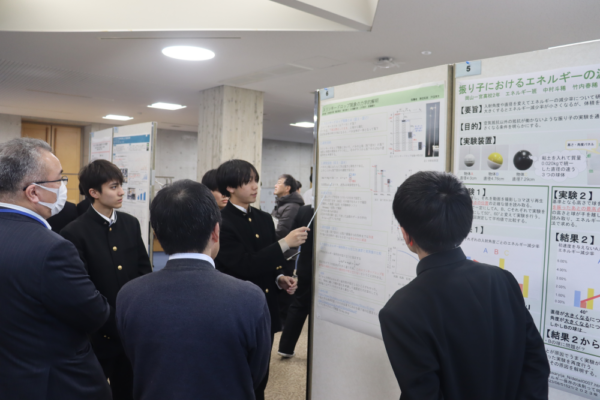

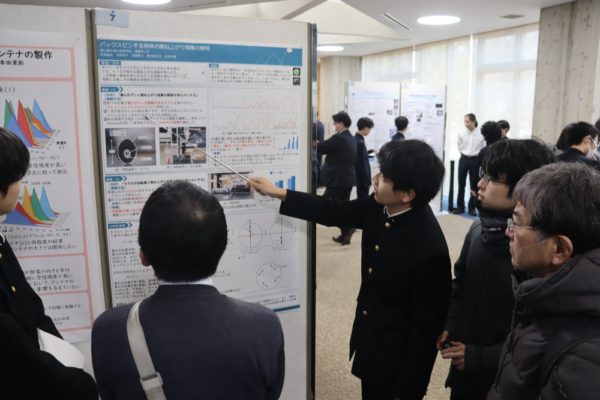

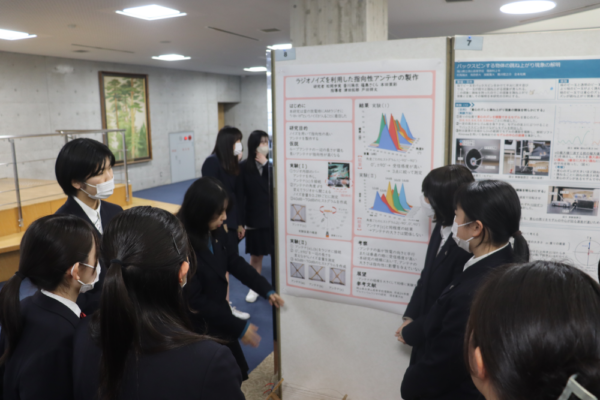

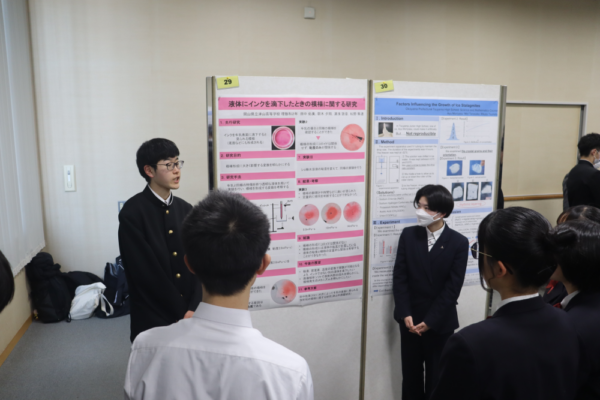

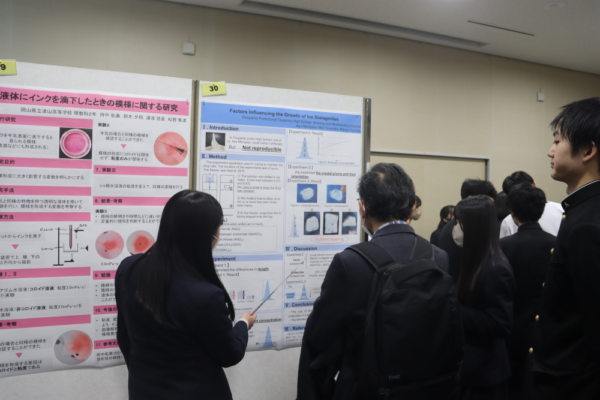

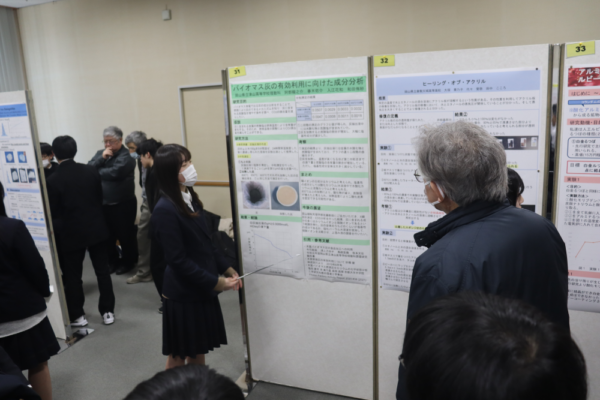

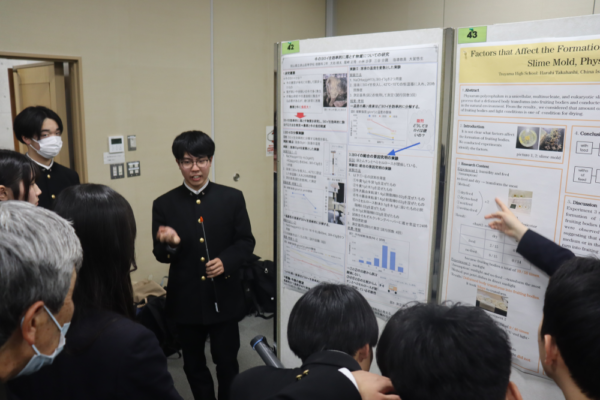

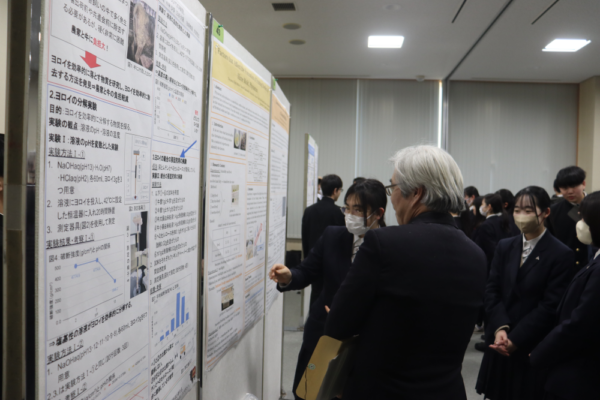

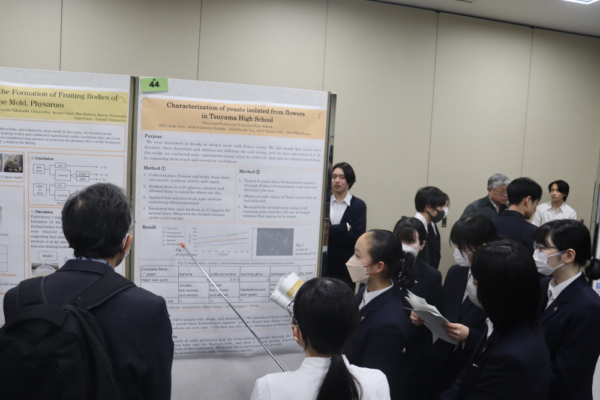

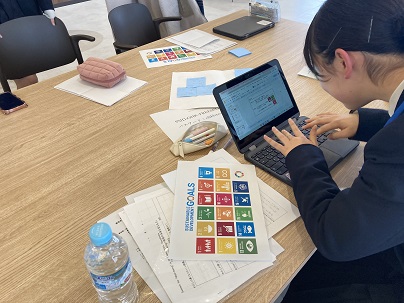

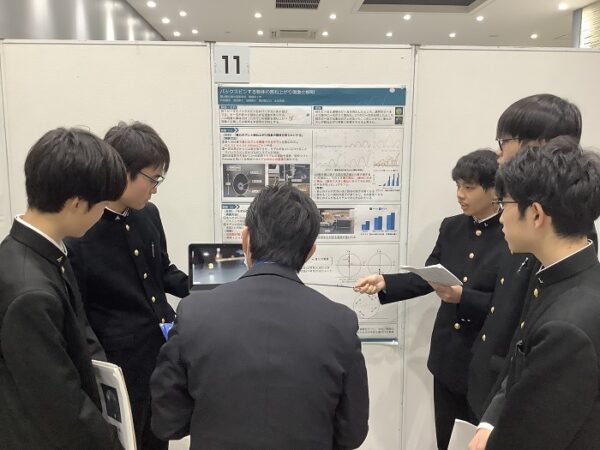

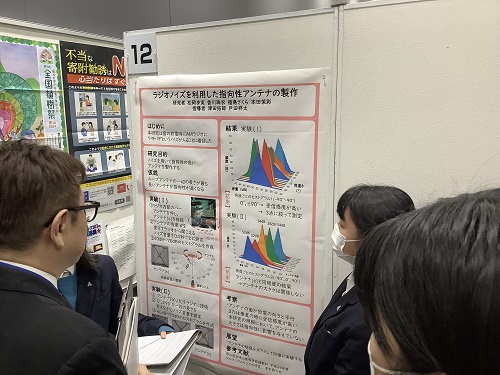

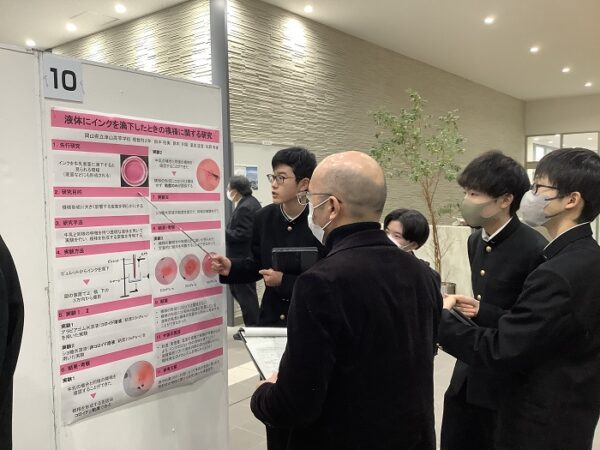

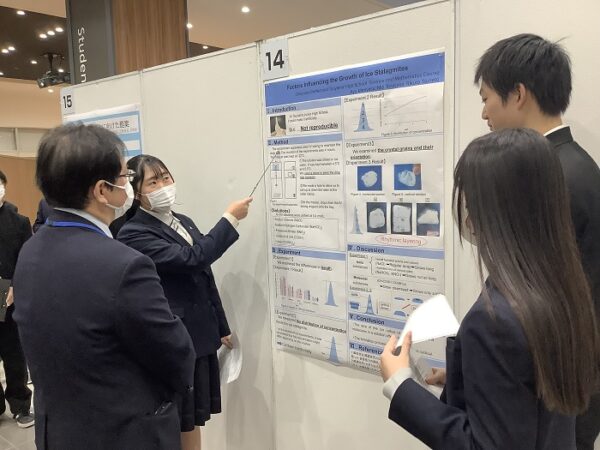

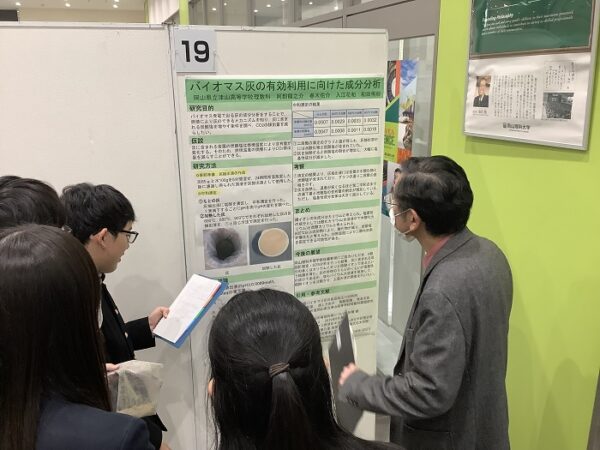

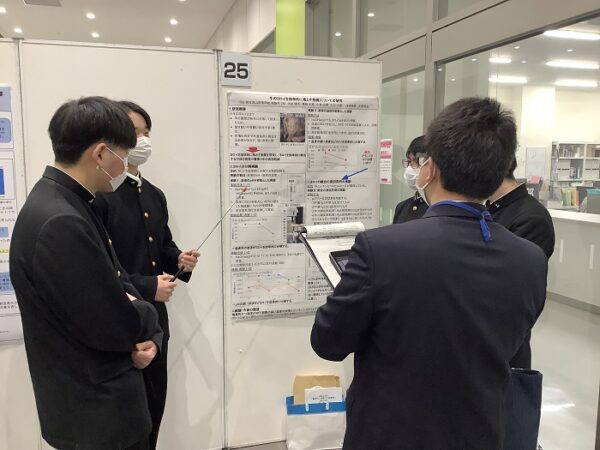

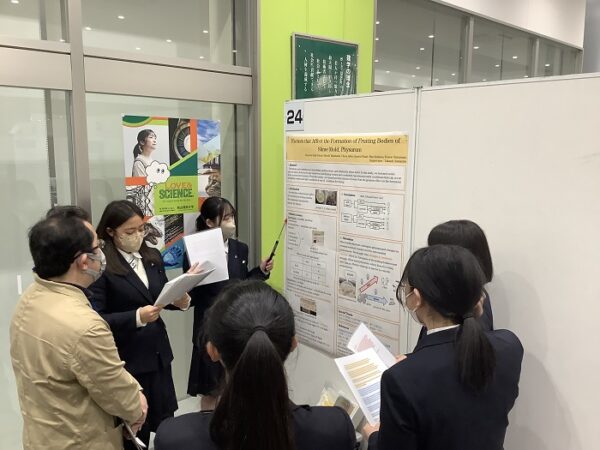

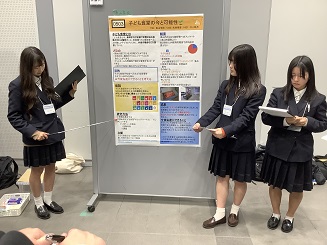

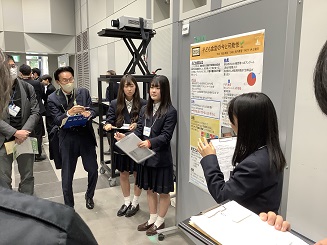

今回参加したのは,理数科2年次生の課題研究7班です。生徒たちは,審査員である大学の先生方に自分たちの研究を楽しそうに説明し,質問に誠実に答えたり,議論したり,助言をいただいたりと,よく頑張っていました。また,他校の班の発表を聞いたり,質問をしあったりと,交流も深めることができました。

~参加した研究班の研究テーマ一覧~

・バックスピンする物体の跳ね上がり現象の解明 【優秀賞】

・ラジオノイズを利用した指向性アンテナの製作

・液体にインクを滴下したときの模様に関する研究

・~Factors Influencing the Growth of Ice Stalagmites~ 【優秀賞】

・バイオマス灰の有効利用に向けた成分分析

・牛のヨロイを構成する物質について 【優秀賞】

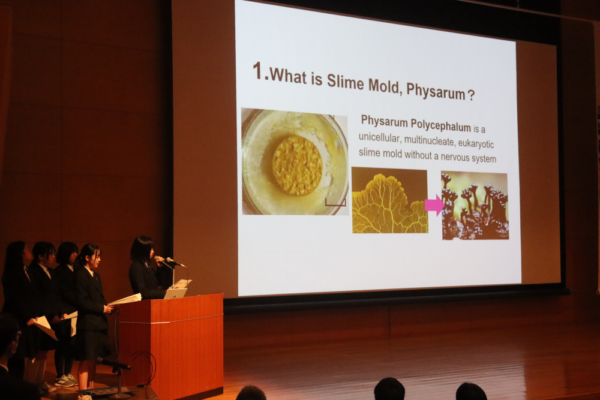

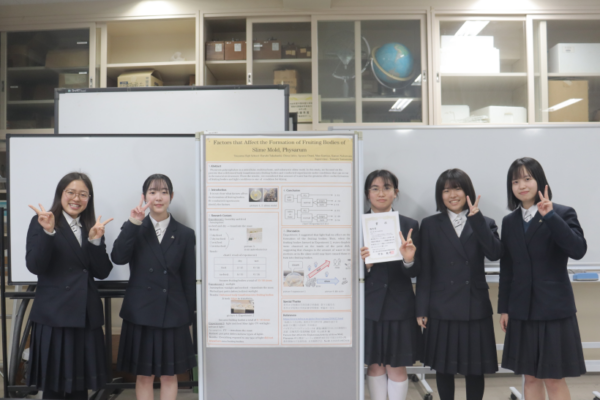

・~Factors that Affect the Formation of Fruiting Bodies of Slime

Mold, Physarum~ 【優秀賞】

今後も,2月に開催される岡山県理数科合同発表会や各種学会への参加など,理数科の活躍はまだまだ続きます。