津山 中学校 ・高校では、十六夜祭の準備を進めています。

今年のテーマは、「絆翔(ばんしょう)」です。

このテーマは生徒たちによる造語です。「学年やブロックの垣根を越えて仲間と強い絆を結び、ともに苦難を乗り越え目標へと向かって進み続ける」という想いが込められています。

今年度のチラシは、イラスト原画を 高校1年次生 川西さん、「 絆翔」の書を 中学3年生 妹尾さんが担当してくれました。

十六夜祭の当日の様子は、後日ブログでも紹介します。

津山 中学校 ・高校では、十六夜祭の準備を進めています。

今年のテーマは、「絆翔(ばんしょう)」です。

このテーマは生徒たちによる造語です。「学年やブロックの垣根を越えて仲間と強い絆を結び、ともに苦難を乗り越え目標へと向かって進み続ける」という想いが込められています。

今年度のチラシは、イラスト原画を 高校1年次生 川西さん、「 絆翔」の書を 中学3年生 妹尾さんが担当してくれました。

十六夜祭の当日の様子は、後日ブログでも紹介します。

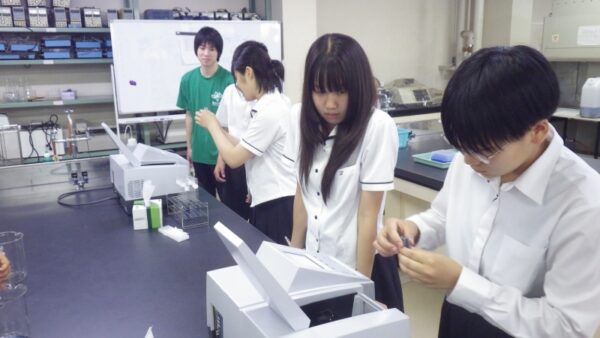

8月6日(水)~7日(木)に福山大学で1年次生15名が糖の分解の実験を行いました。

事前に実験の概要や吸光光度計の仕組みなど学習して臨んだ研修です。

実際に大学の授業で行われている実験を体験するまたとない機会になり、

多くの事を学ぶことができました。

8月に新ALTのカトリーナ・ヤギ先生が着任され、1年次生の授業が始まりました。初回は自己紹介を兼ねてクイズ大会を行い、盛り上がりました。ご出身のフィリピン共和国の伝統衣装を着て、生地がパイナップルの繊維でできていることなどが出題されました。(ジョゼフ先生と合わせて、現在ALT2人体制になっています。)

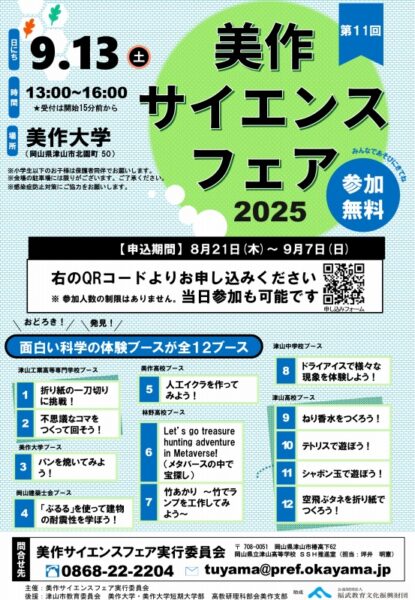

地域の子どもたちが科学に触れ、楽しみながら学ぶことのできる「美作サイエンスフェア」。 今年も津山高校SSH推進室が中心となり、美作大学・地域の高校や津山高専などに協力をいただいて開催します!

美作サイエンスフェアでは、興味深い科学実験や楽しい工作を用意しています。特に小学生のみなさんには、ワクワクする実験・工作が盛りだくさん!津山中学校・津山高校による実験ブースもあります。

参加は無料です。本イベントは「事前申し込み制」としていますが、当日参加も可能です。申込はチラシのQRコードまたは下記のリンクからお願いします。

本年度の事前申込みは受付終了しました。

当日参加も可能です。参加をご希望の方は当日会場にご来場ださい。

※詳細はイベントチラシを参照ください。

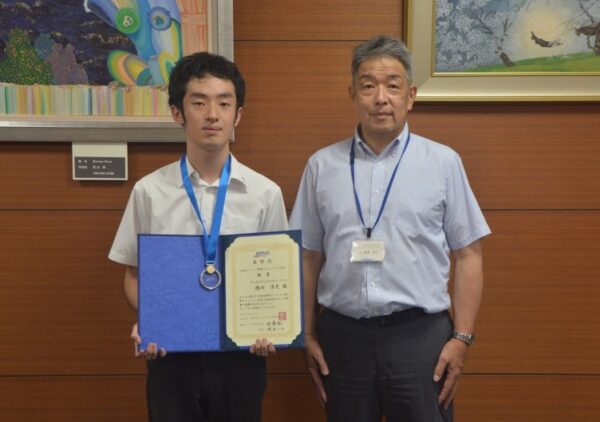

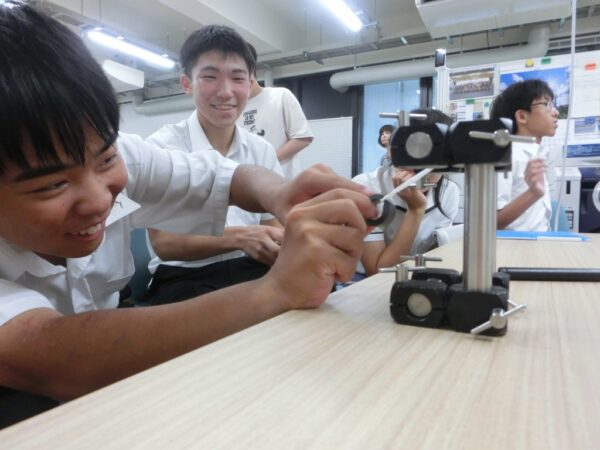

第21回全国物理コンテスト 物理チャレンジ2025第2チャレンジ(全国大会)で、3年6組の德田 淳史 さんが銀メダルを獲得しました。物理チャレンジは毎年7月に第1チャレンジとして全国の物理好き1,000人以上が理論問題に挑戦し、その内上位約100名が大学や研究機関において物理の難題に取り組む大会です。今年度は第2チャレンジが8月22日(金)~25日(月)の4日間で東京理科大学(千葉県野田キャンパス)において行われました。競技内容は5時間以内に実験装置を組み立てて測定や分析を行いレポートを提出する「実験課題」と、同じく5時間以内に大学レベルの難解な物理問題を解く「理論課題」の2つで、 德田さんは見事上位18名に入ることができました。今後も身の回りの色々な物理現象の仕組みを解明してくれることを期待します!!

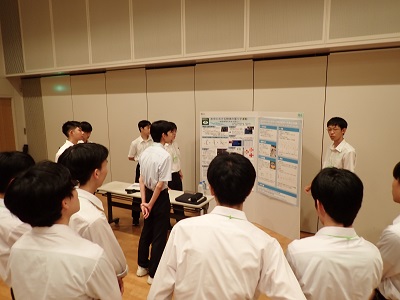

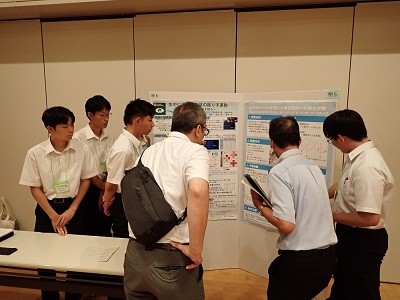

令和7年8月20日・21日に、西条市総合文化会館で行われた第27回中国・四国・九州地区理数科高等学校課題研究発表(愛媛大会)において、理数科3年次生の「自作カタパルトを用いた無回転ボール射出実験」班がポスター発表を行いました。

理数科の高校生、教員、ポスター審査員など多くの方々がポスターを見に来られました。発表生徒は良い緊張感の中、自分たちが1年間かけて行った研究の成果を堂々と発表することができました。また、質疑応答の時間には質問に的確に答え、議論を深めることができました。

高校での研究生活はこれでひと段落となります。この経験を今後の高校生活、そして大学での研究生活に生かしてほしいと思います。

参加した皆さん、お疲れさまでした。

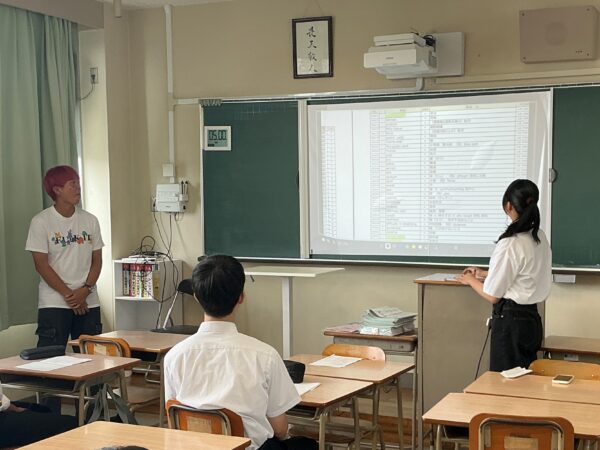

8月18日に「卒業生と語る会」が開催されました。難関大、医学部に進学した本校卒業生をお招きし、大学でのキャンパスライフや研究内容、高校時代の勉強についてなど、実体験をふまえた話をしていただきました。参加した生徒56名は、今後の学習等に役立てようと、真剣な表情でメモを取っていました。

行事終了後も個別に質問に行く等、積極的な姿も見られました。参加生徒は大変貴重な時間を過ごすことができました。

8月4日~6日に、東京大学や国立科学博物館で最先端の自然科学研究に触れる「SSH東京研修」が実施され、1年生20名が参加しました。

初日は、東京大学浅野キャンパスにある工学系研究科の香取秀俊先生の研究室を訪問させていただきました。香取先生はセシウム原子時計を100倍以上凌駕する18桁の精度「光格子時計」の研究をされています。さらにそれを利用した応用技術の開発に取り組まれています。

研究室見学では、香取研究室に所属している本校卒業生の竹内亮人さんも参加してくださり、ふりこの実験を通して時計の精度のイメージを教えてくれました。

・一番興味があった研修で、事前学習もしたのでよく理解することができました。やはり、他国に張り合える研究を自分で切り開くのは大事なことなのだと理解できました。

・研究室をのぞかせてもらったとき、細かくて精密な部品の数々で光格子時計が作られているのが分かって、研究のときには気をつけなければならないと知ることができました。

・研究室にあった実験装置をすべて手作業で組み立てていることにびっくりした。光格子時計の技術が火山噴火の予測などに応用できそうなことを知って、分野を超えて、技術が活躍することを知れて、広い視野を持つことが大切だと思った。他者から無理だと言われていても、数十年研究を続けるという粘り強さがすごいと思った。

2日目は駒場オープンラボ内にある株式会社PhotoQ3の浜窪隆雄先生の研究室を訪問させていただきました。浜窪先生は細胞レベルでの構造分析や分子相互作用変化を解析することにより、がんや重症感染症などの新しい創薬を研究されています。浜窪先生から研究概要について教えていただいた後、実際に研究室を見学させていただき、研究員の方との交流も行いました。

・発明と発見の違いを始めて真剣に考えて新鮮だった。いくら画期的な方法でもそれを使える範囲は限られていると知った。また、医療の発明では導入するにはそれに関する技術のある医者が必要だとわかった。

・本物のがん細胞を顕微鏡で見たり、研究室のクリーンルームを見えたりしてすごく楽しかった。iTAP法は従来のがん治療に比べて副作用が少ないのに高い効果が期待できて、実際に使われるようになったらたくさんの命を救える技術だろうなと思った。サポリンのもとの植物は日本にも生えていることを知って、身近なものに目を向けることの大切さがわかった。

午後は東京大学浅野キャンパスにある地震研究所を訪問させていただきました。武多昭道先生に素粒子物理学や最新のミューオンなどを用いた地震研究の手法についてわかりやすく説明していただきました。講義後の質疑応答では事前に学習していたことや当日の講義で湧き出た生徒の質問に答えていただき、さらに理解を深めることができました。

・古典研究からかに星雲がいつ起こったのかを発見したことから、すべての学問はつながっているという話に強く共感した。そのため普段の生活の中でもいろいろなことに興味をもって生活していこうと思った。また、先生は紙とペンだけの研究は良くないとおっしゃっていて、実際にやってみることが大切だと感じた。また、スーパーマンが一人で科学を進めているわけではなく、無名の科学者たちが頑張って進化させているという話を聞いて、自分のような特別な人間でなくても科学の進化の一つのピースにでもなれたら嬉しいなと思った。

・ニュートリノなど宇宙線はすごい量がずっと私たちの体を通り抜けている身近な存在なのに、存在すら知らなかったので、世界にはまだまだ知らないことがたくさんあることに改めて気づけて、分野関係なく色々なことを学んでいきたいと思った。宇宙線を利用して地球の内部構造を解明しようなんて考えが思いつく発想力がとてもすごいなと思った。

最終日の3日目は上野にある国立科学博物館で研修を行いました。自然科学に関する膨大な展示を実際に見学しながら、歴史的な経緯や現在の研究の様子について学びました。

・普通に生活していたら、まず立ち入ることのできない研究室に入ったり、貴重な話を聞けたりしてとても刺激的な研修だった。先生方に共通しているなと思った何事もやってみよう、無理だと言われてもやらないとわからない、と言ったような探究心や粘り強さを私も持って、これからの課題研究などに取り組んでいきたい。将来、研究をして、まだわからない未知なことを解明していきたいという思いがこの研修を通じて強くなった。

・今まで知らなかったことを沢山知ることができてとてもいい経験になった。複雑な内容が多かったから今後もしっかり勉強して今回の研修の記録を見返した時により理解を深められるように頑張りたいと思った。また、今まで話したことがなかった人とも今回の研修を通してたくさん話すことができて良かった。

8月20日(水)にオープンスクール2025を開催しました。受付・案内・学校説明などを生徒が行い、津高生とふれあっていただく機会になりました。また、今年はできるだけ涼しい場所で参加していただけるようなプログラムにしました。部活動見学や寮見学にも大勢参加していただきました。昨年度よりも多くの中学生と保護者の方に来ていただくことができました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。11月8日(土)に学校説明会を開催します。学校の内容や受験について詳しく説明する会ですので、ご参加のほどよろしくお願いいたします。

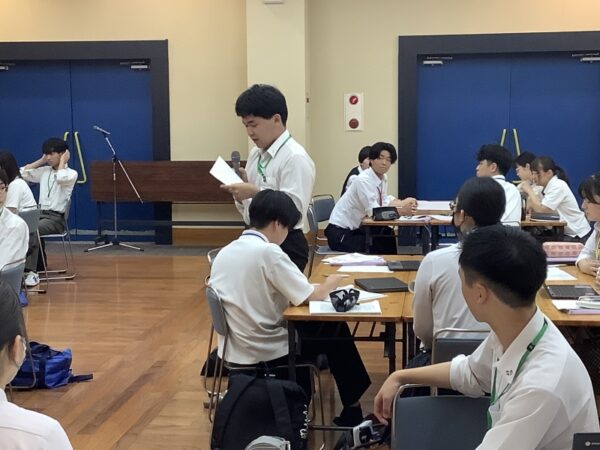

7月19日(土)に開催された、津山市内四校連携講座に津山高校2年生の生徒6名が参加しました。

開会式は、津山高校の100周年記念館で開催されました。今年度の講座では、「津山市への誘客プロジェクト」を生徒自身が考え、提案するという内容で行われます。冒頭では、中国学園大学教授の佐々木公之先生が「四校連携講座を通じて地域を創生する~心がけてほしい7つのこと~」と題した基調講演を生徒は聞くことができました。その後市内四校の生徒どうしで互いに打ち解けるため、グループエンカウンターが行われました。

昼食休憩をはさんだあと、津山市内の和田デザイン事務所、和田優輝氏によるワークショップを行い、その後グループディスカッションを班ごとに行いました。

今後は7月31日(木)に津山市内のフィールドワークを行い、8月7日(木)、8日(金)に各班で成果のまとめを行います。そして、8月23日に津山商業高校のフューチャールームで学習成果発表会を行い、閉会となります。