理数科1年次11名が,8月1~2日にライフサイエンス研修を行いました。この研修は,福山大学生命工学部生物科学科と連携し,2日間で生物・化学分野に係る専門的な実験・実習・講義を行うものです。福山大学の秦野琢之名誉教授(本校卒業生),太田雅也教授の2名の先生方と,2名の大学生の方にご指導いただき,充実した研修を行うことができました。

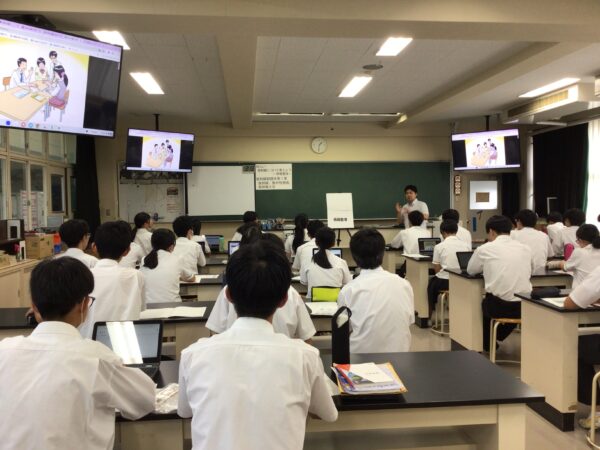

福山大学に到着後,まず秦野先生による「生命科学(ライフサイエンス)」についての講義を聴講しました。本校の校訓である「畏天敬人」の秦野先生自身による意味の解釈や,生命科学は人間生活における幅広い分野で関連があるなど,熱意のある講義をしていただきました。最初は緊張していた生徒達も,遺伝子組み換え技術の利用,ラオスでのラム酒製造についてなど秦野先生の経験を踏まえた生命科学に関する深い話にどんどん惹き込まれて,積極的に質問をするようになっていました。

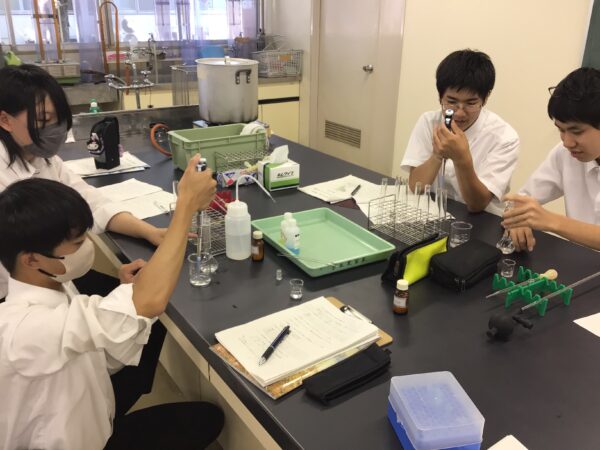

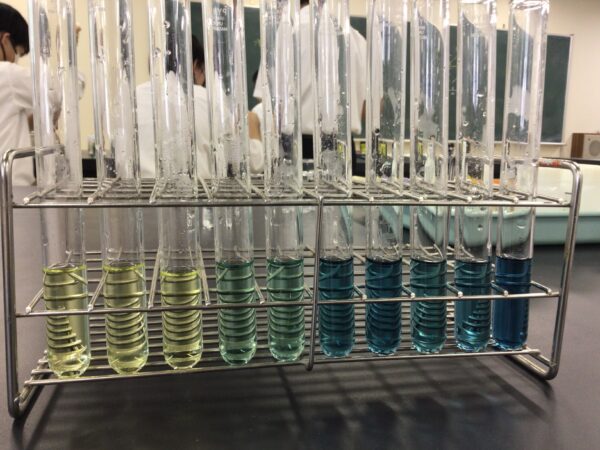

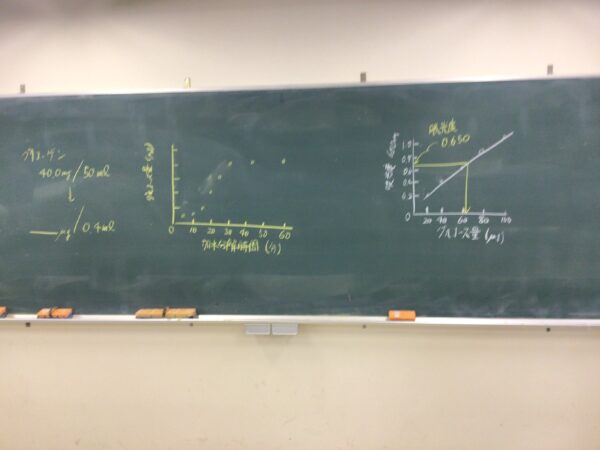

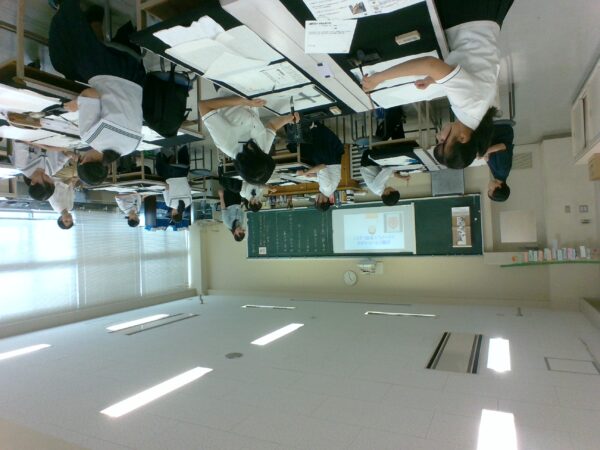

午後からは実習です。太田先生に,定量法の基礎や吸光度計の使い方などを丁寧に指導していただき,ソモギー・ネルソン法による還元糖の検量線作成を行いました。基本的な実験器具の使い方や,正確に糖水溶液を作成する技術,糖量と吸光度の関係,検量線の作成に関して学習することができました。

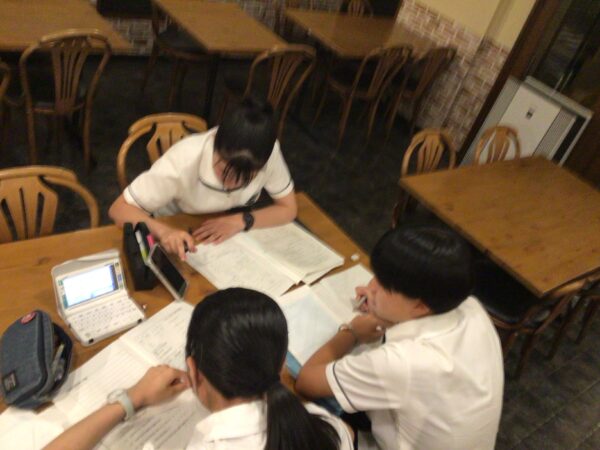

2日目は,まず,グルコース水溶液とマルトース水溶液で,検量線に違いが出ることの考察を行い,発表を行いました。

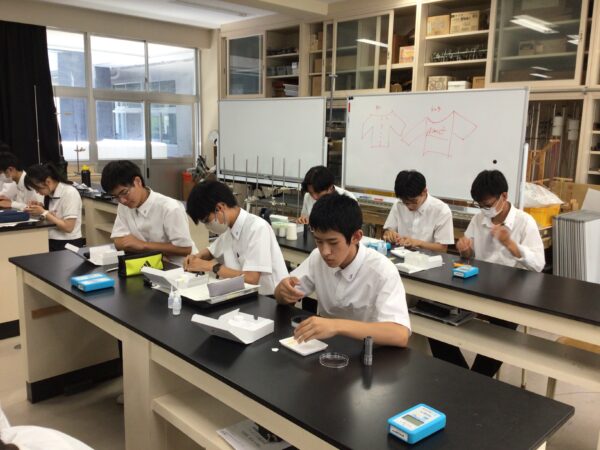

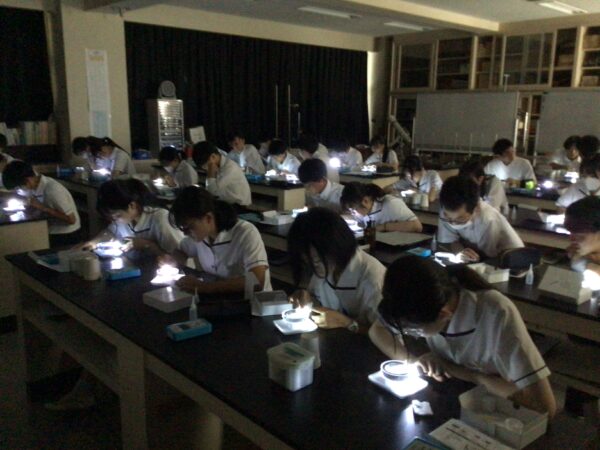

次に、メインであるグリコーゲンの酸加水分解に関する実験です。様々な濃度のグリコーゲン水溶液を一定時間加水分解させ,比色定量を行いました。生徒は前日よりも実験操作が上達しており,速く正確に実験を行うことができていました。不思議な点や疑問点があればすぐに先生や大学生に質問したり,グラフの形や数値の読み取り方などにもグループ内で議論したり,協力し合う姿勢も見られるようになりました。

今回の研修では,2日間を通してじっくり実習を行うという貴重な経験ができました。普段の学校生活では,2日間を通して実習のことだけを考えることはありません。今回の研修で,大学の研究とは何なのか,実験結果からどのように考察を進めていくべきなのかなど,高度な内容の体験ができました。この経験を,10月から始まるテーマ別研究,2年次での課題研究に繋げて欲しいと思います。

<生徒の感想(一部)>

【1日目】

・先生の講義を受けて、何歳になっても自分の夢を持ち追い続けることは大変であるが、かっこいいなと感じた。実験は最初どのような結果になるか分からなかったが、きれいな色が出てきたので非常に楽しいものとなった。まだ今は勉強をしていない範囲であるが、グルコースなどの構造を理解してなぜこのように色が変化するのかということを調べたい。

・講義ではちょっと難しかったけど、やりたいことに全力で研究を行っていて、貴重な話を聞くことができた。実習では普段使うことのない精密な道具を取り扱って、扱う際に気をつけることや手順など今後、使うときに今日教えて頂いたことをしっかり意識していきたい。また、糖溶液の実験では、変化が大きく見られどうしてそうなったのか追究して考察まで出来るようになりたい。結構難しいけど、今日と明日で理解ができるようになっておきたい。グルコースとマルトースの検量線がどうしてこのようになったのか、明日までに予習をしておいて、答えられるようになっておきたい。グルコースとマルトースの検量線がどうしてこのようになったのか明日までに予習をしておいて、答えられるようになっておきたい。

【2日目】

・1日目で行った実験を用いて酸がどのくらいグリコーゲンを分解したのかを調べることができた。昨日の考察でマルトースはアルデヒドがグルコースの1/2しかないということを知っていたので、今日、グルコースがたくさんつながったものがグリコーゲンであるということを踏まえて仮説を立ててから実験を行うことができた。 仮説を立ててから行うことでより考察をスムーズに行うことができたと思う。1日目に実験を行った時には、どうしてそうなるか見当もつかなかったが、知識をつけることで理由がだんだんと分かっていく過程がとても楽しかった。

・ 私は、2日間通して実験の基礎となる実験器具の使い方や、グラフの見方を知ることが出来、また、実験結果から使った薬品の成分を見ることで実験結果と結びつけることが出来ることを知って、化学に対する興味がわいた。大学では、中学校・高校では詳しく扱わない実験や器具を使うことが出来て、とても良い経験だった。特に、水溶液を入れた後溶液の色が変化していくのが目に見えて、とてもきれいだった。またその溶液を友人と観察してどのようなことが起きたのか意見交換をするのがとても楽しかった。今回学んだことを、課題研究や学校生活で活かしていきたい。