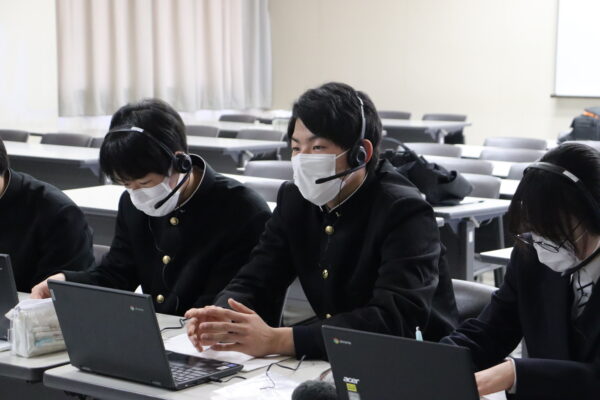

3月11日(土)に、SSH海外研修生徒主催の、オンライントークセッションを行いました。海外研修生徒12名が会場でオンライン講義を受け、希望生徒がオンラインで視聴しました。

講師は、アメリカのゲーム会社thatgamecompanyのCEO兼クリエイティブ・ディレクターであるジェノバ・チェンさんと、リード・オーディオ・デザイナーの水谷 立 (みずたに りつ)さんです。

代表作のひとつである『Sky 星を紡ぐ子どもたち』は、世界で1億6,000万ダウンロードを突破し、また数々の賞を受賞するなど、世界的に評価され、愛されているゲームです。今回は、このゲームに込められている作品づくりのモットーやメッセージについて、ご講演いただきました。

チェンさんからは、ゲームを人々が本当につながれる場所、絆を強められる場所、そして本当の自分でいられる場所にしようとされているというお話を聞き、生徒たちは感銘を受けていました。

水谷さんには、オーディオ・デザインの奥深さについて、実際のゲーム映像を交えながら、英語でご講演いただきました。世界観を大切にしつつプレイヤーにとって遊びやすい配慮がされており、生徒たちはオーディオ・デザインに込められた思いやゲームとプレイヤーへの愛情を感じたようです。

また、英語と日本語で質疑応答が行われ、大変盛り上がりました。あっという間の興味深く楽しい1時間半のトークセッションとなりました。

世界で活躍され評価されている方々が、どんな思いで仕事と向き合い、世界をどのように見ているのかを知り、自分の進路や人生をより深く考えるきっかけになったのではないかと思います。今回受けた刺激とトークセッションを実現できた自信を胸に、自分の信じた道を究めるために突き進んで欲しいと思います。

このトークセッションの開催にあたり、海外研修生徒自らが講師の方にオファーし、日時や内容の交渉や打合せを複数回数か月に渡って行い、実現しました。熱意を持って自ら粘り強く行動することで成し遂げられることがある、ということを経験できたと思います。生徒の熱意に応えてくださり、貴重な経験をさせてくださった、チェンさんと水谷さん、そしてthatgamecompanyの皆さんには心より感謝申し上げます。