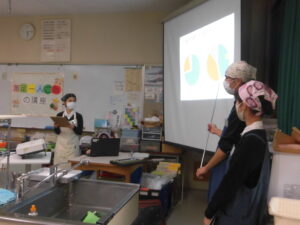

コトセン株式会社(倉敷市児島)は、持続可能な開発目標「SDGs」の精神を企業活動に取り入れ、社会課題の解決による持続可能な循環型社会の実現に貢献しておられます。繊維加工における安全性や環境負荷低減などに配慮した「倉敷染」は、人と環境にやさしい安全認定ブランドです。資源の有効活用として、布の切れ端をフェルト生地として再利用され、アップサイクル生地を使用したオリジナルウェア「ラダー」などの製品の開発にも取り組んでおられます。

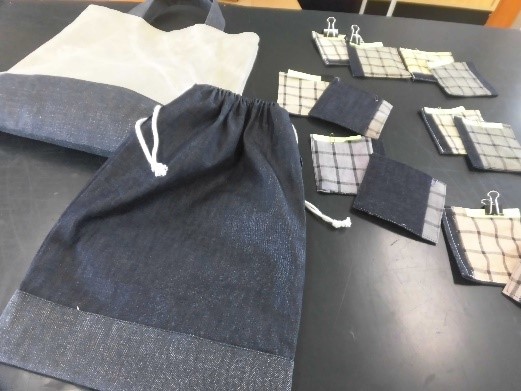

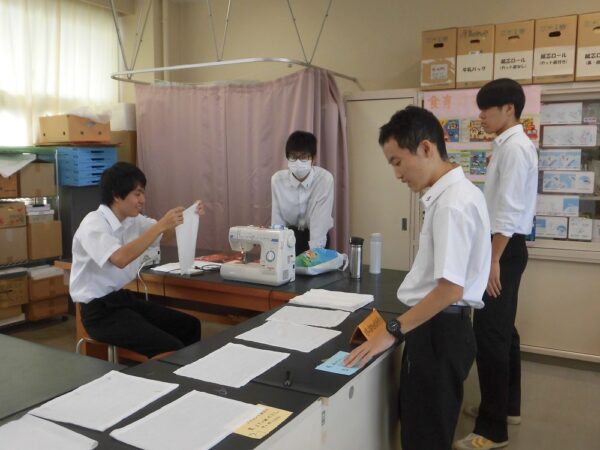

コトセン株式会社様から、廃棄される岡山デニムの一部を提供いただき、支援バックなどの材料として活用しています。さらに、賞味期限の切れたお茶、紅茶、コーヒーを使って、古い生地を染め直して、支援バックの布として、活用しています。

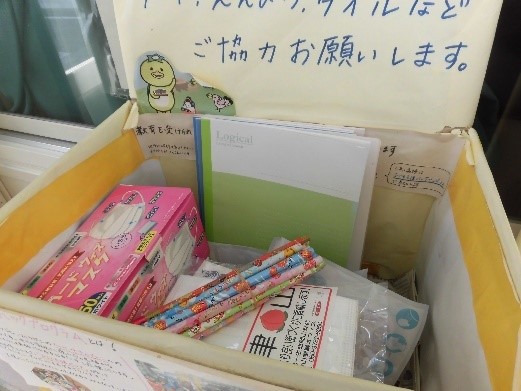

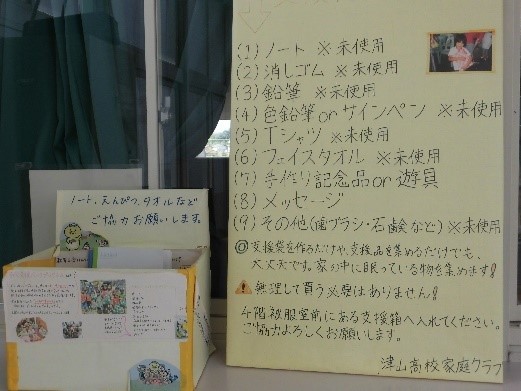

放課後や文化祭の展示ブースで、支援バック作りに参加できます。社会貢献活動の1つとして一緒に取り組みましょう。