コース別研修に出掛けていた全班が、中にはたくさんお土産を抱えての人もいつつ、しっかりホテルに帰ってきました。皆の様子や満足した顔を見ると、自分たちの考えたテーマをしっかり達成できたことと思います。いよいよ明日が最終日です。残る東京での時間で少しでも多くの経験を岡山に持ち帰れるとよいですね。

作成者別アーカイブ: tuyama10

修学旅行・北海道方面(3日目):全班無事に帰着しました

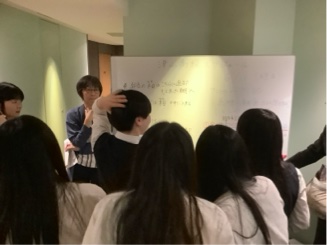

北海道方面の3日目はホテルで朝食後、北海道大学の人獣共通感染症国際研究所で研修を行いました。小雨と強い風が吹くなか、大学構内で迷う生徒も出ましたが全員無事に研修を受けることができました。国際展開推進部門の梶原将大先生, 直亨則先生, 小方昌平先生から、未来を見据えた感染症対策に取り組む研究についての講義を受け、実際に研究に使われている機材に触れ、生徒も自身の進路を切り開くビジョンについて考えることができたと思います。研修後に梶原先生に質問を続ける生徒も出ました。

午後からは、各自で立案した計画に基づいて札幌・小樽を巡る班別自主研修です。みんな元気に観光に向かいました。

追記:20時30分の集合時刻に全班ホテルに帰着しました。

修学旅行・関東方面(3日目):3日目がスタートしました。

本日はホテルでの朝食からスタートです。一堂に介してビュッフェ形式での食事は初めてなので皆さん楽しそうですね。本日この後は班別自主研修となります。各班で計画した旅程で安全に、東京の街を満喫して帰ってきましょう。

修学旅行・関東方面(2日目②)コース別研修・ナイトプログラムが終わりました。

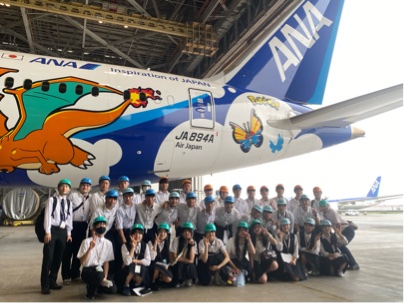

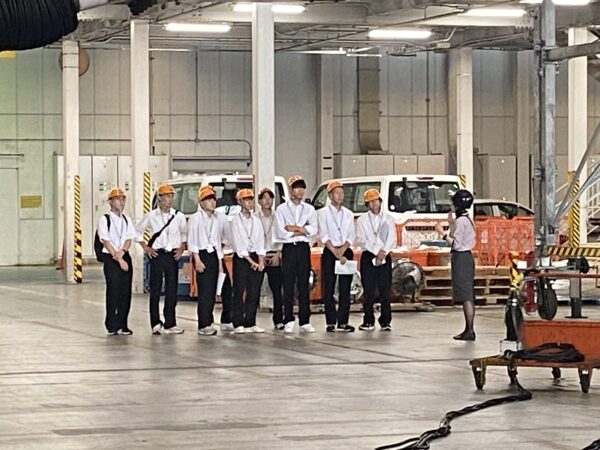

2日目はつくば技術体験コース(サイバーダイン、jaxa)、企業訪問コース(ANA機体工場、国立競技場)、法務・警視庁見学コース(東京地方裁判所、東京タワー、警視庁)、グローバル体験コース(東京証券株式市場、東京グローバルゲートウェイ)に分かれてそれぞれ研修を受けた後、ナイトプログラム(プロ野球観戦、よしもとお笑い鑑賞、横浜中華街散策、はとバスツアー)に向かいました。無事に2日目を終えることができました。

修学旅行・北海道方面(2日目)

北海道方面の2日目は函館朝市の見学と朝食から始まり、長万部での昼食を経由して、各自選択したアクティビティ(ラフティング、カヌー、トレッキング、フィッシング、手作りアイスクリーム)に挑みました。天気が不安だったのですが、昼は雨が降らずに持ちこたえ北海道の自然を満喫することができました。夕食にはジンギスカンをいただき、食の面でも北海道を満喫できた一日となりました。

修学旅行・関東方面(2日目):2日目がスタートしました。

2日目がスタートしました。昨日は疲れが見える生徒もありましたが、今朝は特に体調不良者もいないようなのでひと安心です。

本日は朝食後にコース別研修へ向かい、夜はナイトプログラムという予定となっています。それぞれのコースでしっかりと学んできましょう。

修学旅行・北海道方面(1日目③)

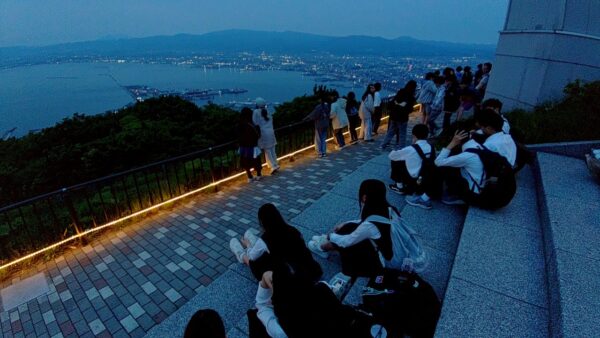

函館山からの夜景は、天候も良くとてもきれいなものでした。大勢の観光客で展望台もロープウェイも混雑しましたが、生徒は夜景の素晴らしさに感動していました。1日目の行程も無事に終えて、全員ホテルに帰ってきました。体調不良の生徒もおらず全員揃って行動できました。明日は、函館朝市で朝食をとり午後はニセコでアクティビティ活動をして夕食は札幌でジンギスカンを食べる予定です。

修学旅行・北海道方面(1日目③)1日目の行程終了

函館山からの夜景は、天候も良くとても綺麗でした。展望台もロープウェイも混雑しましたが、生徒は100万ドルの夜景を堪能していました。ホテルにも無事に帰って来ました。今日一日体調不良の生徒もおらず全員揃って行動できました。明日は、函館朝市で朝食をとり、午後はニセコでアクティビティ活動をして夕食は札幌でジンギスカンを食べる予定です。明日も体調に気を付けていきましょう!

修学旅行・関東方面(1日目③):1日目が終わりました。

羽田到着後はすぐにバスで移動し、東京ディズニーランド、シーに分かれてアトラクションやパレードを満喫してきました。予想外に時間が短くなってしまいましたが、最大限に楽しもうという姿が印象的でした。明日のコース別研修に向けてあとはホテルでよく休みましょう。お疲れ様でした。

修学旅行・北海道方面(1日目②):函館に到着しました。

1日目、津山では雨の中での集合となりましたが、函館は快晴です。移動時、生徒は「言われなくてもシートベルトを着けてくれるし、確認にも協力的で感心した。」とツアーガイドの方から褒めていただき、周囲への気配りも良好な状態でスタートを切れました。トラピスチヌ修道院と五稜郭の見学をすませ、これから函館ベイエリアの散策、函館山の夜景鑑賞へと向かいます。