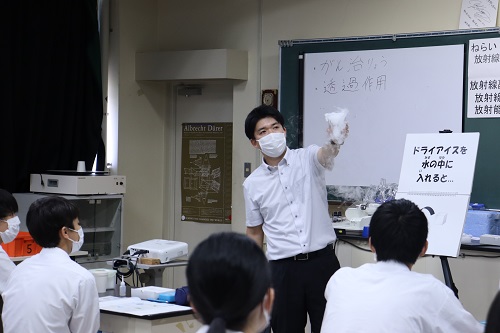

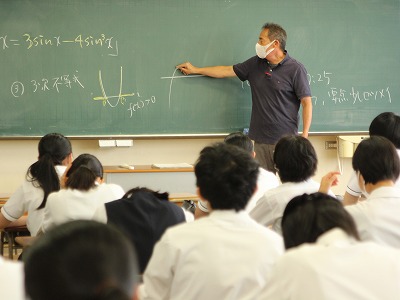

7/28(木)、理数科1年次生を対象に、日本科学技術振興財団から、愛媛大学の岩崎智之先生をお迎えして、放射線セミナーを開催しました。このセミナーでは、身の回りに存在しながら、また理学・工学・農学・医学など多方面の進学先で将来関わることになるにも関わらず、あまりその仕組みと中身を知られていない放射線について必要な知識を学び、実験を行います。

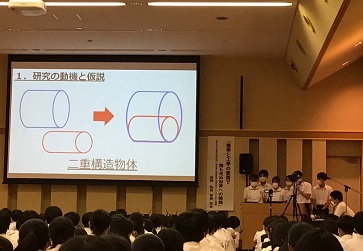

<講義>

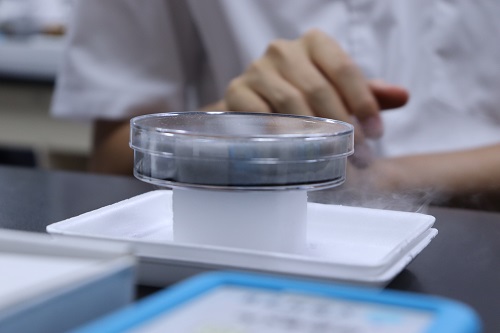

<霧箱による放射線の観察>

<自然放射線の測定>

この講演を通して、生徒は自然放射線のレベル、人体への影響と線量の関係など、放射線に関する正しい知識を得ることができました。また、放射線の有効活用の例として、医療では欠かせない技術となっていること、また工学や歴史学にも役立っていることも教えていただき、より詳しく勉強したいという意欲が向上したようです。

<生徒の感想>

・放射線セミナーを通して、放射線について詳しく学ぶことができました。放射線と放射能と放射性物質の違いはなく、すべて同じだと考えていたのですが、講義の中でそれぞれ単位も意味も違うということを知ったので驚きました。実習では放射線の軌跡をドライアイスを用いて再現したり、放射線の量を測定したりするなど貴重な体験をすることができました。放射線への興味が湧いたので更に放射線について調べたいと思います。

・今までにこのような機会がなかったので良い勉強になったと思います。自分たちの身の回りの色々なものが放射線を放っていて、完全に放射線を受ける量を0にすることができないという事が最も印象に残りました。また、霧箱の実験で放射線の軌跡を見ることができてとても面白かったです。今回学んだことを2年生になってからの課題研究の参考にしたいと思いました。

・頻繁に耳にする放射能、放射線について詳しい知識を持っていなかったため、この機会に正しい知識を得ることができて非常に幸運だったと思いました。霧箱の実験や教室の放射線量測定は新鮮な体験で、楽しんで放射線について学ぶことができました。霧箱で放射線が通った跡を視認できるようになる理由などを個人的に調べてみたいと思います。

・実験では、放射線の軌跡を見ることができて感動しました。放射線の測定では、教室の放射線の量を測ることで常に放射線を浴びていることを実感しました。さらに、塩や石・肥料など身近なものからも放射線が放出され、放射線を受ける量をゼロにすることはできないことに納得しました。第二章の講義では、放射線のことだけではなく、あらゆることについて正しい知識をつけることが大切だと思いました。来年の研修も楽しみです。

・放射性物質と放射能、放射線の違いを知り、面白いなと思いました。身近で原子力発電などの放射性物質を扱うところはないですが、何かあったときにこのセミナーで得た知識を活かせれるようにしたいです。また、霧箱の実験で放射線を見ることができていい機会になりました。私達は日常的に放射線を浴びていると知ると、放射線は身近なものだと思いました。食べ物にも放射線はあることを知り、驚きました。このセミナーで学んだことが課題研究などのヒントになればいいなと思います。

・今までは放射線は何となく危険そうというイメージしか持っていませんでしたが、セミナーを受講して、私達は日常的に放射線を浴びているということを知りました。さらに、浴びる浴びないではなく、その量がどれくらいかということが大切だと分かりました。また、放射線は色々なところで有効活用もされているので、そういった知識を広げ放射線への偏見を減らしていくことが大切だと思いました。

・今までの知識に加えて、実験の面白さや測定の仕方を学べ、新しい知識を得ることができました。今回聞いて一番印象に残っているのは放射線被害による風評被害や・差別の話でした。日本で有名なのは福島の原発事故ですが、事故から10年以上経っても未だにひどい言葉をかけられている人がいたり、根拠のない噂で苦しんでいる人がいたりする。それはなぜかというと正しい知識を持っていない人が思いやりのない言葉をかけたり、差別的な行動を取ったりしているからだと思いました。私は今回の授業で正しい知識を身につけられたと思うので、ありもしない噂を聞いてもそれは違うと言えるし、少しでもその噂を広まらないようにできると思います。他にも、体験したことのない実験ができてとてもおもしろかったです。放射線は自分の将来にあまり関わってこない分野だと思っていましたが、今までより放射線に興味を持つことができたので、今後も自分でもっと調べてみたいと思いました。特に私は宇宙に関わることが好きだから宇宙と放射線のつながりなども知りたいです。

・私は今まで放射線と聞いて、人に害を及ぼす危険なものとイメージしていましたが、身近なたくさんのものに利用されていることに気付きました。また、放射線はがん治療にも使われていることを初めて知りました。 霧箱の実験では、放射線の飛跡を見ることができてとても楽しかったです。実験を通して、飛跡が不定期で発生することが不思議だと思ったので、調べてみたいです。 福島第一発電所で放射線が漏れた際に、たくさんの人々が差別やいじめを受け、それは今も続いていると知って驚きました。 私は、正しい知識を身につけ、放射線に対するマイナスなイメージを減らし、放射線を暮らしの中でもっと役立てていきたいと思いました。

・放射線のことは化学の授業や、事前学習で少しは知っていたけれど、放射性物質と放射能、放射線の区別があまりついていなかったので、今回の実験や講習会を通して深く知ることができました。霧箱の実験では、放射線は雲の様になってでているのを見ることができて楽しかったです。放射線の測定の実験ではあまり、大きな違いがないのかなと思っていましたが、船の塗料と自然な空間では10倍以上違っていたので驚きました。放射線のことをこれからも学んでいきたいです。