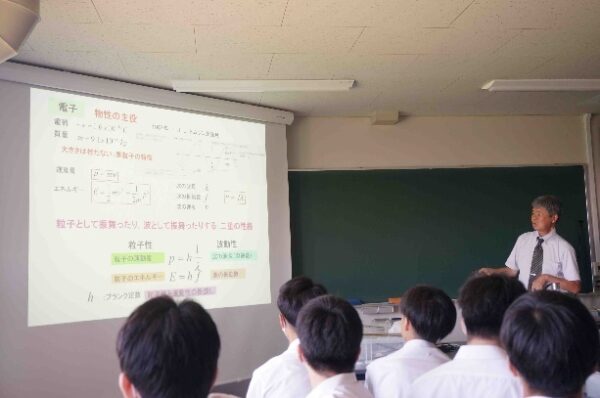

7/26(水)、理数科1年次生を対象に、日本科学技術振興財団から、山岡武邦先生をお迎えして、放射線セミナーを開催しました。

このセミナーでは、身の回りに存在しながら、あまりその仕組みと中身を知られていない放射線について必要な知識を学び、実験を行います。また放射線の知識は、理学・工学・農学・医学など多方面の進学先で将来関わることになるもので、この講座は生徒の知識の幅を広げる貴重な体験になります。

この講演を通して、生徒は自然放射線のレベル、人体への影響と線量の関係など、放射線に関する正しい知識を得ることができました。福島の原子力発電所の事故による風評被害に対しても、正しい知識を持ち自分で判断し行動することが大事だという感想もありました。また、放射線の有効活用の例として、医療では欠かせない技術となっていること、また工学や遺跡の年代測定など、幅広い分野に応用されていることを学んだことで、生徒にとって今後の学習意欲が高まるよい経験となりました。

<生徒の感想>

今回のセミナーを受けて放射線の知識について改めて正しく理解する事ができた。今後の人生において放射線に関することで差別や偏見を見かけたら正しい知識を教えてあげたいと思う。

放射線がうつるなど誤った情報が広まらないように、福島第一原発の事故のことを風化させないことが大切だと思った。放射線は危ないことにも良いことにもなるから、使い方を注意して使うことが大切だとわかった。

放射線とはどこにでも存在しているもので放射線に侵されたからと言ってその人自身が放射線を出すことはなく、周りの人には何の影響もないことが分かった。正しい知識を持ち、被災地の人たちに寄り添えるようになりたい。

本日の放射線セミナーでは、放射性物質・放射能・放射線という混同しがちな定義からはじめていただいたのでとてもわかりやすかったです。放射線が身近であることを実際に測定することで理解できました。また、「毒は量である」という話自体は私も好きな話であったため、放射線にも応用が効くのだなと思いました。

今日の放射線セミナーで、「放射線は人から人へはうつらない」という知識を得た。誤った知識によって差別やいじめになると思うので、仮にそういう人がいれば正しい知識を教えたいと思った。「物理が苦手だからあまり興味ない」と思っていたが、分かりやすく放射線に対して少し興味が湧いた。

霧箱の実験でモナズ石は時間がたっても、放射線の跡が見えたけど、ラドンガスでは2,3分経つと見えなくなってしまった理由の説明として半減期が1分くらいだからというのを聞いてすごくスッキリした。

化学のテストでいまひとつ理解できてなかった放射性同位体について詳しく知ることができて、理解することができたので良かった。福島の風評被害が副読本にかいてあるほど酷いものと思っていなかったのでびっくりした。

放射性物質、放射能、放射線の違いや、その単位の違いなど、今まで持っていたイメージと違うことが、いくつかあった。また、霧箱の実験では、放射線が見えるのではなく、飛行機雲ができる原理と同じで、放射線が通った跡が見えていることがわかった。放射線について正しく理解していきたい。

身の回りに放射線物質や放射線があることや、常に放射線を浴びていることを再確認できた。電球のモデルで放射能と放射線の違いがわかった。霧箱による放射線の実験で放射線の存在を実感できた。古い土器から使われていた時期を知る方法がわかった。今の将来の夢ではないが放射線技師にも興味を持てた。来年スプリング8に行くのが楽しみになった。

今回のセミナーで身近な放射線が想像より多かった事がわかって驚いた。霧箱の実験ではきれいな線が出ていて、面白かった。測定実験では船底塗料が一番放射線が少ないと思っていたので、びっくりした。また、ブザーをオンにしたときにかなり音がなっていて、一種類の放射線だけでもこんなに飛んでいるというのが、かなり衝撃だった。同じような機会があれば、また参加したい。

霧箱や測定器を使った実習はとてもおもしろかった。それに加えて、放射線や放射能などのお話を聞くことでそれらに関する知識が以前よりももっと深まったかなと感じた。福島原発での事故についても知識を深めることができたかと思う。放射線の原理がとても気になり、物理の勉強も頑張ろうと思えることができた。

放射線は五感で感じ取れないのもあって、普段はあまり縁のないものだと思っていましたが、感じ取れないだけで身の回りのあらゆるものから出ていることを知り驚きました。放射線だけに限らない話ですが、間違った知識から判断せず、自分で正確な情報を調べ知識とし、判断し、行動に移すことが大切だと福島原発事故から学びました。

今回のセミナーで今まで曖昧だった事が実験を通してより知識が定着して理解が深まった。福島第一原発やそれに関係した知識不足で多くの人に被害が出た事がわかった。これからは放射線についての誤解を減らし、問題に取り組んでいくことが必要だと思った。

放射線は私達が普通に生活している中でも浴びていて、それそのものは危険ではないということがわかった。また、放射線を様々なものに利用していて、私達の生活に役立てていると聞いてとても驚いた。今は殆どなくなったが、以前福島で作られた野菜の輸出量が急激に減ったと聞いて、正しい知識を持ち判断していくことが大切だとおもった。

放射線を出す能力のことは放射能と言い放射線とは別のものだとわかった。放射線は身近にたくさんあり普段の生活にも密接に関わっていて、正しい知識、理解を持つのが大切だと思った。実験がとてもわかり易くて楽しかったです。

将来、放射線技師になることが目標である私にとって、とても面白く・興味深い話でした。また、放射線について学ぶことは、日本のエネルギー問題などを解決する糸口を掴めるかもしれないといった希望を秘めているとこの講義で学んだ。