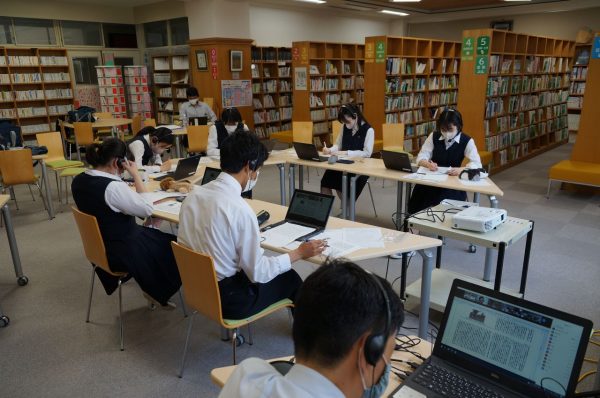

高校1・2年保健委員で、ピア・サポート研修を実施しました。

第1回「話の聴き方①~素敵な話の聴き方~」

初回はガイダンスを受け、アイスブレイク「あいこじゃんけん」で楽しくウォーミングアップを行いました。

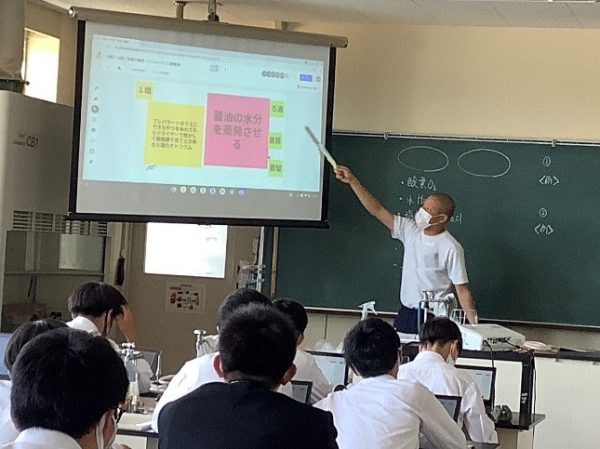

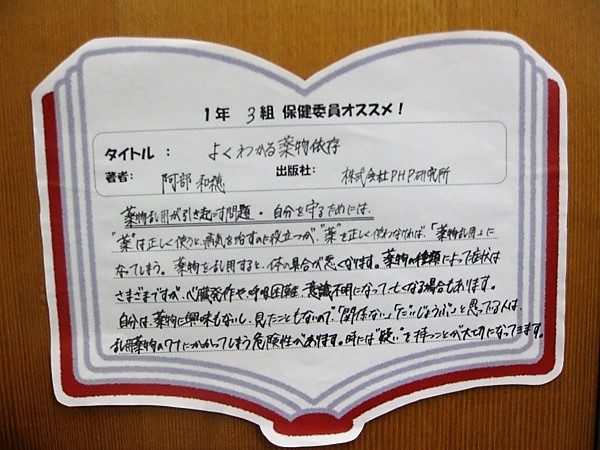

「ピア・サポート」とは?

あいこになったら エアーハイタッチ!

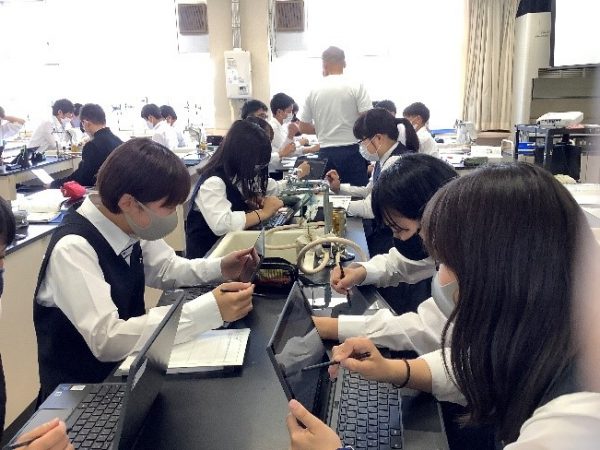

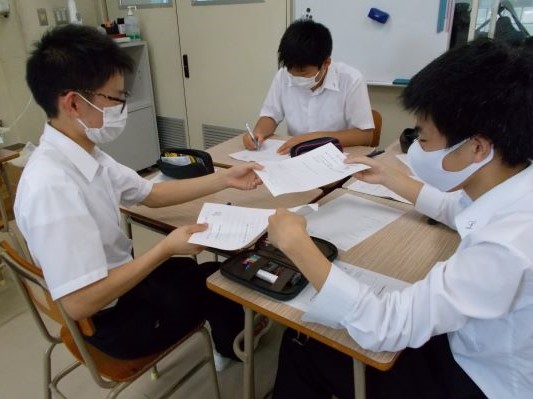

ロールプレイ演習を通して、「素敵な話の聴き方」について学びました。

【生徒の感想】

・体の向きや相づちを含め、相手に興味を持つことは良いことだと分かった

・素敵な聴き方だと、会話が一方通行でなくなり、話が弾んで楽しめた

・相手の話をきちんと聞くことが、相手との良好な関係をつくるための第一歩だと思った

第2回「話の聴き方②~質問の仕方~」

まずは、アイスブレイク「質問バトル」でウォーミングアップ。

今、一番欲しいものは?

沈黙NG!どんどん質問してみよう!

白熱したバトルで、緊張がほぐれました。

「質問の仕方」について学び、ペアになって演習しました。

好きなトークテーマで演習中。

最後にメッセージを交換しました。

【生徒の感想】

・質問をするときに「はい」「いいえ」で終わる質問だけでなく、相手により詳しく語ってもらえるような質問“5W1H”をすると、会話が弾むことが分かったので意識したいと思った

・質問の仕方が分かり、初対面の人と話すときには相手を知るためにとても役立つと思った

今後も“ピア・サポーター”としての資質や能力の育成のため、 様々な研修を実施する予定です! ますます暖かい学校風土がつくられることを願って・・・。