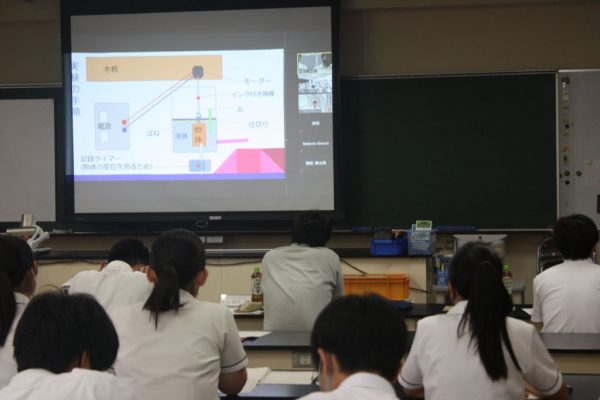

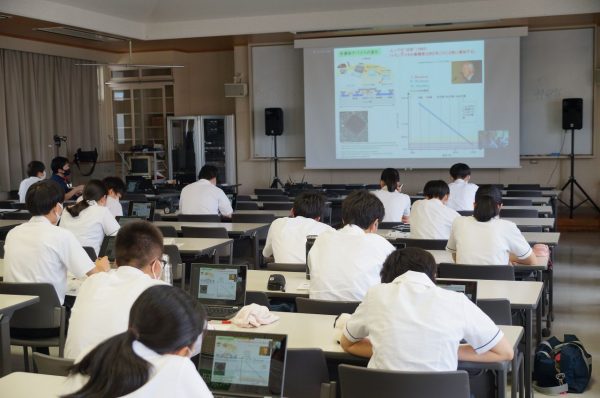

令和3年度 東京研修 WEBセミナー(高校1年次)を9月11日に1年次生38名が参加して行いました。 例年は実際に東京大学を訪問していますが,今年度も新型コロナウイルスの影響により叶わなかったため,テレビ会議アプリ(Zoom)によるWEBセミナー形式となりました。 講師として東京大学大学院総合文化研究科 前田京剛先生と東京大学地震研究所 武多昭道先生の2名をお招きし,それぞれの最先端の科学研究のお話やその研究が社会にどのように応用され役立っているのかを学びました。

今回の研修に参加した生徒は、7月28日と9月8日の2回の事前研修を通じて先生方の研究について調べ、気になることや聞いてみたいことをまとめて参加しました。 そして、先端科学を知るための下準備をして臨んだ生徒たちは、講義でもしっかりとメモを取りながら積極的に質問をしていました。今回の研修で生徒は高校で学ぶことの更に先にある学びにしっかりと触れることができたようでした。 その後,先生方には生徒からのたくさんの質問に答えていただきました。

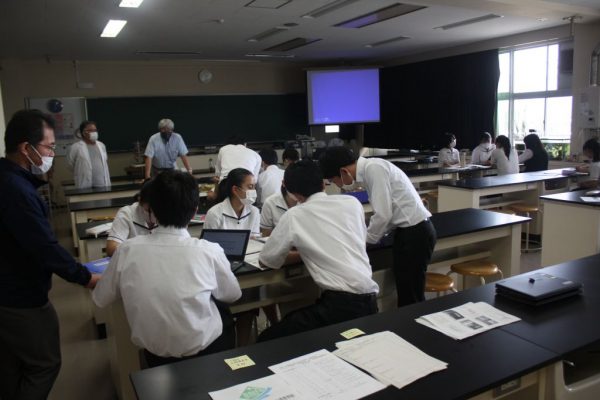

講義の後で生徒たちは研修内容をまとめたレポートの作成を行いました。各自のChromebookを持ち寄り、Googleスライドを活用しながら協働で印象に残ったことや新たにわかったことなどをレポート作成を通して共有しました。 すでに学校生活の多くの場面でChromebookを活用しているので、今回も協力しながらとても上手に作成をしていました。

<参加生徒の感想>

◯超新星爆発から得られる素粒子を使ってものを透かしてみたり断層について調べたりと一つのものから複数のことを調べたり、宇宙という遠い存在だったものが今では身近なものに近づいているのだということが実感できた。それに加え、「暗黒物質」や「反物質の行方」など、今ではまだ知られていない物質の原理や性質などを解明してやりたいという意欲の向上にもつながった。地震の強さ、津波の想定など自分たちの身を守ることにもつながるので研究をして社会貢献できるような自分になりたい。

◯電子が粒子と波動の二重性を持っているということが印象に残った。半導体の集積化や、超電導などまだまだ改善が必要だったり実現が遠いかもしれないが、これらが未来の先端技術となるのが楽しみに思えた。身の回りにある物事をすべて当たり前だと肯定するのではなく、疑いの目を持って生活していこうと思った。

◯超電導って本当に奥が深いなと思いました。予習でも理解の難しかった超伝導現象はわかりやすい先生のご説明でなんとなく理解することはできました。また、BCS理論のお三方の例から、異分野交流は研究雨を発展させる上でとても大切だということがわかりました。やっぱり英語や中国語などの世界共通言語は理系においても必要なんだと実感することができました。

◯今の自分の知識では到底理解したり想像したりすることができないことを直接聞くことができてとてもいい経験になった。宇宙線についてのお話では宇宙というとても広い範囲のことについて触れて物理学の先端を走っておられる武多先生の凄さを実感した。自分の身の回りのことに疑問を持ってその疑問を積極的に解いていけるような人になることができたらいいなと感じた。