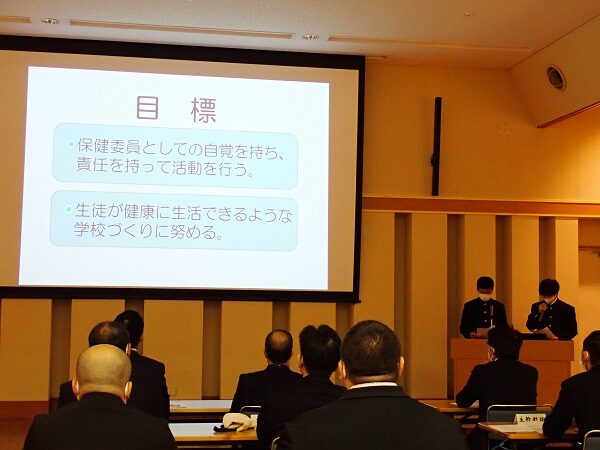

12月1日(木)に開催された学校保健委員会では、学校医、学校薬剤師、PTA代表、教職員等が出席し、津山中学・高校生徒の健康状態や健康問題について報告・協議しました。また、学校精神科医の三宅聖子先生に「思春期の精神疾患について」というテーマでご講演をいただきました。

また、生徒を代表して、高校保健委員長と副委員長が活動報告を行いました。

12月1日(木)に開催された学校保健委員会では、学校医、学校薬剤師、PTA代表、教職員等が出席し、津山中学・高校生徒の健康状態や健康問題について報告・協議しました。また、学校精神科医の三宅聖子先生に「思春期の精神疾患について」というテーマでご講演をいただきました。

また、生徒を代表して、高校保健委員長と副委員長が活動報告を行いました。

11月19日、20日、26日、27日の4日間にわたり、

令和4年度岡山県高等学校バスケットボール新人優勝大会美作地区予選会が

開催されました。

この大会で、私たち女子バスケットボール部は、第1位となり、

1月に開催される県大会の出場権を獲得しました。

この冬も練習を重ね、さらに成長していきたいと思います。

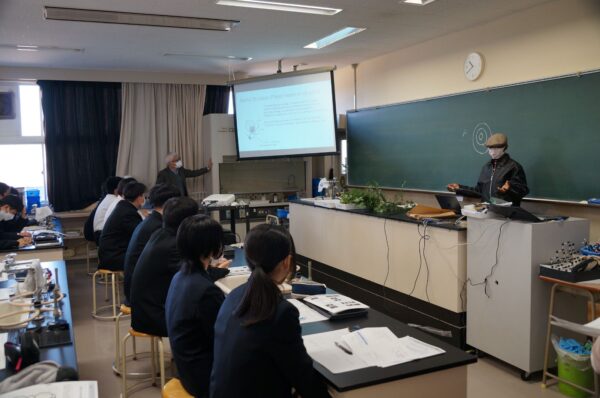

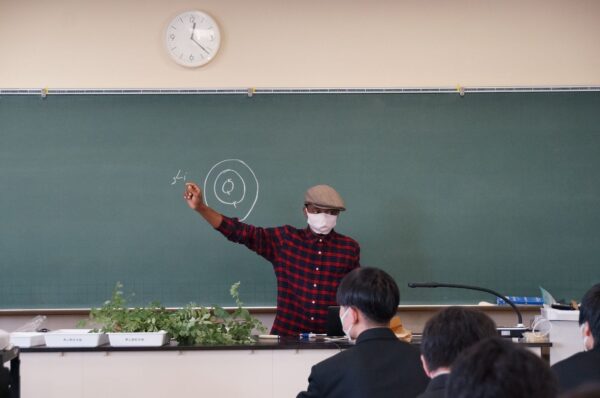

令和4年11月4日(金)、岡山大学から喜多雅一特命教授と留学生3名が来校され、All Englishの科学実験講座を行いました。この講座は、本校学校設定科目である「サイエンスリテラシーⅡ」の一環として実施しました。

コロナ禍の影響で3年ぶりの実施となりました。本年度は炎色反応による光の波長を数値化したり、植物の葉緑体中に含まれるクロロフィルの吸収する光の波長に着目した実験・観察をしました。英語科学実験を行うにあたって,2週間前から本校 ALT による事前指導がありました。

当日は、様々な試薬によって炎色反応を確認し、特殊なカメラでそれぞれ異なる波長であることを測定したり、クロロフィルが赤色と青色をよく吸収している様子を観察したりしました。 本校ALTも参加し、 普段の学校ではできないような講義と実習を経験することができました。

最初は緊張した様子でしたが、授業の終わり頃には留学生と英語で実験について話ができるようになるなど普段の授業とは違った体験をすることができました。

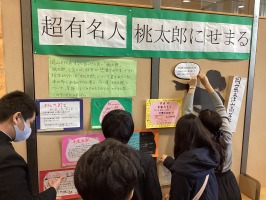

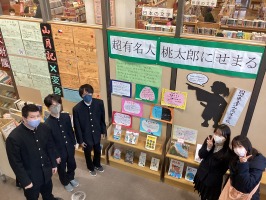

この度、岡山県立図書館の企画である「ティーンズコーナー」に、本校図書部の作品を展示させていただくことになりました!

図書部員は事前に、展示するPOPのテーマ決めや、デザインの考案、製作にとりかかっておりました。そして11月12日(土)に県立図書館へ行き、部員自らの手で展示作品を完成させました。

今年のテーマは「超有名人!『桃太郎』にせまる!」というものであり、岡山県に深く馴染みのある「桃太郎」に関する多種多様な書籍を紹介するという内容です。展示期間は11月13日(日)~12月8日(土)までです。ぜひ一度足を運んでいただき、本校図書部製作の展示をご覧下さい。

展示の準備が終わった後は、司書の方による「バックヤードツアー」に参加しました。広大な書庫の部屋を散策したり、頭上でコンテナが動き回る自動化書庫を見学したりと、普段見ることのない図書館の裏側を巡ることが出来て、部員は大変満足した様子でした。

また、岡山県立図書館を訪問した後は、丸善岡山シンフォニービル店に伺い、「ブックハンティング」を行いました。「ブックハンティング」とは、貸出用の書籍として本校図書室で所蔵する本を部員自らが選び、購入するというものです。部員は、たくさんの書籍を実際に手にとって吟味し、お気に入りの本を選んでいました。

ナチュラルサイエンスⅠ・Ⅱ(高校2,3年次生対象)の第2回ワークショップを2022年6月25日(土)に行いました。

ワークショップには、岡山大学大学院自然科学研究科(理学部物理学科)教授の石野宏和先生をお迎えしました。今回は「素粒子や宇宙背景放射」を中心とした講義でした。身近な物質をどんどん小さくしていくと…?宇宙の始まりって…?といった非常に興味深い切り口から始められ、どんどん専門の宇宙・素粒子実験物理学のお話に繋がっていきました。

講演が終わった後でも、1時間近く生徒が残って質問するなど、非常に興味関心が高まった様子でした。学校設定科目ナチュラルサイエンスで身につけるべきVisionとして、多面的・多角的な視点や、学問的な広い視野を得る機会となりました。

令和4年11月8日(火)十六夜プロジェクトⅠの時間に、統計数理研究所副所長 川崎能典 教授をお招きしました。基礎統計学講座は1年次生を対象にした講座です。SSH第Ⅲ期になって初めての取り組みです。2年次生での本格的な課題研究にむけ、統計学の基礎的な指導をしていただきました。

講義の中では、大学でデータサイエンス学部が新設されていることなどを例にして、統計やデータサイエンスに通じた人材がいかに社会に求められているか教えていただきました。合間には、Chromebookを使ったシミュレーション(アプリを使った実験)を通して、統計学の考え方の基本や応用数学の初歩を学ぶことができました。また、研究者の守るべき倫理についても教えていただきました。最後には「論語」から「知之者、不如好之者。好之者、不如楽之者。」(知・好・楽)という言葉を引用して、高校生へ向けてエールをいただきました。講義が終わった後も、生徒が熱心に質問するなど、生徒にとって興味関心の高まりを感じました。

「生徒感想抜粋」

○実験結果が偶然でも起こりうるものなのか、何かが影響した特異なものなのかを証明するための重要な考え方が分かった。研究するときにそういうことも頭においておこうと思った。三角形の点を打つゲームは単純に感動した。適当に打っていると思える試行を続けていたのにあんなに規則正しくなることがあるんだと思った。

○今回の講座で最も印象に残ったのは、研究におけるしてはいけないことについてだ。研究をまとめるときや発表するときには、事実と異なることや、事実を誇張した表現を絶対に使わないことが必要で、意図的にしなくても、誤った表記があることもあるので、見直しを何回もすることも大切だと分かった。来年から理数科は課題研究があって論文を書いたり発表をしたりするので、今日学んだことを活用してグラフや表現に気を付けながらうまく結果をまとめられるようにしたいと思った。

○統計学がどのような学問なのかがわかった。統計学はどんなふうに社会に役立っているのかよくわからなかったけど、目に見えない様々なところで役立っているのだろうと思った。私は経済学部を目指しているけれど、自分の興味があるのものに出会ったらそれを学ぶのもいいのだとわかったので、自分の夢を狭めないように「自分が好きなもの・楽しめるもの」を大切にしたいと思う。

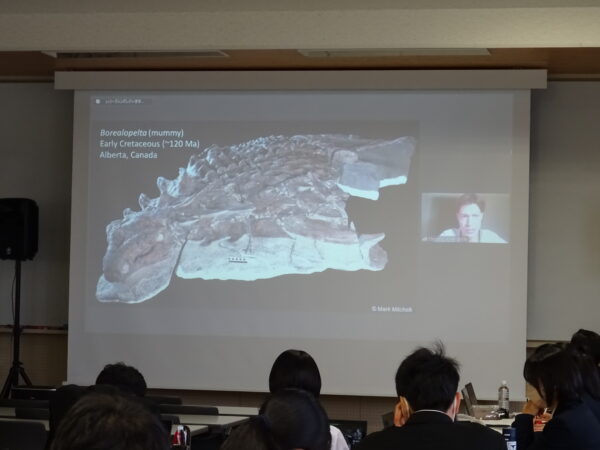

11月12日(土)に、SSH海外研修生徒主催の、オンライントークセッションを行いました。

海外研修生徒12名と参加希望生徒合わせて、約30名の生徒が参加しました。

講師は、クリストフ・ヘンドリックス博士で、アルゼンチン在住のベルギー人です。専門は、恐竜の化石です。

12時間の時差があるため、現地時間で、金曜夜の9時からの開会となりましたが、恐竜化石に関する最新の研究について講義をしてくださいました。また、講義後には、生徒からの質問に丁寧に対応してくださいました。参加した生徒全員にとって、好きなことを突き詰めていく楽しさ、小さい頃からの夢を叶えるための努力の大切さ、世界で活躍する研究者からにじみ出る誠実で温かい人柄を感じられる機会となったのではないかと思います。

このトークセッションの開催にあたり、海外研修生徒自らが講師を探し、連絡を取り、日時や内容の交渉を複数回数か月にわたって行い、実現しました。熱意を持って自ら行動することで成し遂げられることがある、ということが経験できたと思います。海外研修担当教員として、共に貴重な経験をさせてもらえたことを、海外研修生徒に感謝しています。海外研修生徒を含め、参加生徒全員が、今回受けた刺激を今後の人生に生かしてくれることを願っています。

9月30日(月)に3年ぶりにウォーキング大会が行われました。 今年のコースは男女山公園を経由した21.2kmのなだらかなコースです。 朝9時に中学1年生から高校3年生までの全校生徒が出発しました。

ランニングをする生徒やゆっくり会話を楽しみながらウォーキングする生徒、植物や動物を観察しながら進む生徒など、それぞれが充実した時間を過ごしているようでした。

地域の皆様のご協力もあり、今年も無事 ウォーキング大会を終えることが出来ました。 ありがとうございました。

令和4年11月12日(土)の土曜講座の時間帯に、岡山大学大学院自然科学研究科(理学部生物学科)竹内 栄 教授をお招きし、主に理数科2年次を対象に、理系ポスター作成講座を実施していただきました。毎年この時期に本校の理数科向けに指導していただいています。

研究成果をポスターにまとめる際の基本的知識のみでなく、「ポスターは発表の聞き手の立場に立って作らなければならない、そのためには論理性と他者への配慮が必要になる」ということも教えていただきました。講座終了後には理数科の数名が実験データを見てもらいながら、ポスター作成のポイントを学んでいました。

津山高校の生徒は2年次になると、理数科では「サイエンス探究Ⅱ」で、普通科では「iPⅡ(十六夜プロジェクトⅡ)」の授業で、グループ研究を行います。サイエンス探究もiPもどちらも、研究を仕上げてまとめに入る時期になってきました。今回の講座で学んだことをもとにより良いポスター発表を目指していきたいと思います。

ナチュラルサイエンスⅠ(高校2年次生対象)の第3回ワークショップを2022年10月8日(土)に行いました。

今回のワークショップには、福山大学生命工学部 秦野琢之先生をお迎えしました。秦野先生は本校の卒業生でもあり、またSSH運営指導委員としてご助言をいただいています。今回は「微生物」を中心とした講義でした。微生物を使ってデンプンやセルロースなどの糖質バイオマスからエネルギーを取り出す技術やカーボンニュートラルについて教えていただきました。また、現在ラオスで取り組まれているバイオサイエンスの指導についても楽しく教えていただきました。多面的・多角的な視点や学問の奥深さを知る機会となりました。