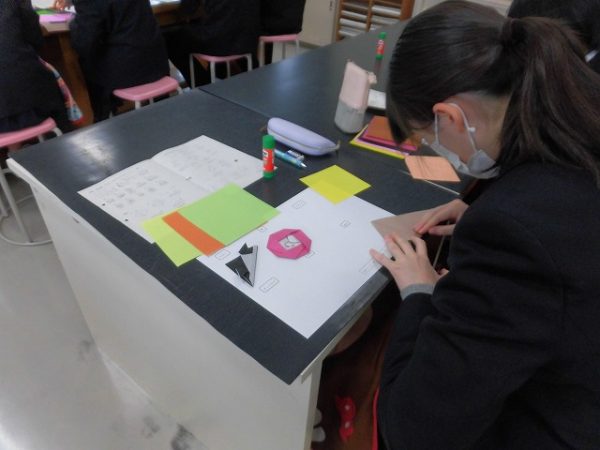

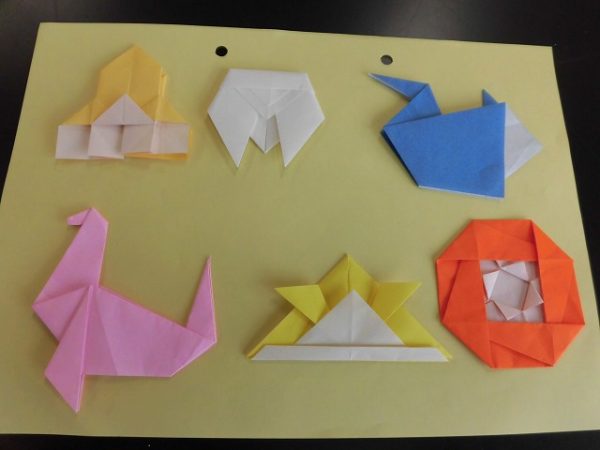

家庭基礎の授業内で子どもの発達やあそびについて学習し、実践活動として保育検定3級レベルの折り紙に挑戦しました。規定の折り紙作品6つを30分で完成させます。かぶとのように基礎的技法を使った折り紙ではありますが、きれいに合わせたり、折り開いたりと出来上がりを想像しながら丁寧に作り上げる必要があります。中でも「椿」は折り方などが複雑だったため、なかなかきれいに折ることができませんでした。

満点を目指して、放課後練習に励みました。

作成者別アーカイブ: tuyama01

食育実技講習会(令和3年11月)

「冬の寒さに負けない身体づくり ミルク豚汁を作ろう」をテーマに食育講習会を実施しました。コロナ禍ということもあり、人数を制限してではありましたが、冬の定番料理「豚汁」に牛乳をプラスしてカルシウムもしっかり補給できるミルク豚汁を作りました。

久しぶりの調理実習ということもあり楽しく作ることができ、冷えたからだをしっかり温めることができました。

講習後には家庭クラブだより作成し、各クラスに伝達・掲示し、講習の感想やレシピのポイントなどをクラブ員に伝えることができました。

全国高等学校ホームプロジェクトコンクール(令和3年 10月)

“احساسات خانوادگی“ 家族の思いをのせて届けたい

~父の命と健康をまもるために~

というテーマで、理数科2年の渡辺芽衣さんが、全国高等学校家庭クラブホームプロジェクトコンクールで特別賞を受賞しました。

昨年度、岡山県家庭クラブ研究発表大会で最優秀となり、その後も継続してプロジェクトを続けた成果を発表したものです。

<渡辺さんコメント>

父の健康診断結果をもとに、2年間継続して研究をしました。時短レシピを考案し、食生活の見直しで脂質代謝などが改善されました。また外国人の父に理解しやすいよう防災面での取り組みをしました。この研究を通して、父との会話が増え、家族の絆が深まりました。今後、父の故郷の食文化も学び、サポートを継続したいです。

岡山県高等学校家庭クラブ備前・美作支部研究発表大会(令和3年 10月)

本年度も、スクールプロジェクトに挑戦しました。

「学び、繋いで、食の主人公になろう ~先輩の活動を繋いだ食のマネジメント~」をテーマに、今年度の家庭クラブ活動で取り組んでいる内容をまとめ発表しました。

活動の記録を夏休みの間に役員全員で協力して発表用スライドや発表原稿を何度も調整 修正し、発表練習もしました。

研究成果はDVDに収録して送付しました。

結果は優良賞でした。 県大会には惜しくもつながりませんでしたが、しっかり自分たちの活動を発表することができました。これからも先輩から受け継いできた伝統を次の世代へと残していきたいです。

岡山県家庭クラブ連盟総会・指導者養成講座参加(令和3年)

家庭クラブ会長とクラブ役員が代表して岡山県家庭クラブ連盟総会・指導者養成講座に参加しました。今年度はオンラインでの実施となりました。他校の役員と手話や「折る・包む・結ぶ 日本の伝統『折形』」 を体験したり、学校での取り組みを発表しあうなど、楽しく交流できました。

「折る・包む・結ぶ 日本の伝統『折形』」

折り紙を使って、様々な折り方を教えていただきました。どれも 実用的なものばかりで、さらに簡単に作れるので、日本の伝統を絶やしてはいけないなと感じました。

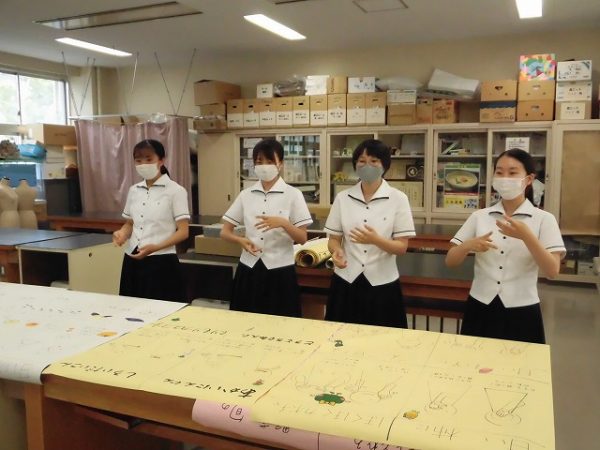

手話

手話はあまりなじみがなかったのですが、授業で習った ことを生かして参加することができました。歌に合わせると少し早く感じて難しかったのですが、オンラインで きちんと指導していただけたので楽しく行うことができました。

活動発表

他校の役員と学校でどのような活動を行っているかの意見交流をしました。

本校も、食育活動や手話学習、教育を受けられない世界の子供たちに送る支援バッグ活動など、様々な活動を紹介することができました。

スクールプロジェクト(乳製品開発)(令和3年8月)

1年次生の食生活アンケートより、乳製品や野菜不足という課題があったため、役員で乳製品を使った簡単にできる朝食献立を考えました。

具だくさんの豚汁に牛乳を入れた「ミルク豚汁」や、チーズやスキムミルク、野菜をたっぷり使った「そば粉のガレット」などの作り方を役員で研修をしました。

どの料理も簡単でとてもおいしかったです。 研修会で検討した「ミルク豚汁」を12月の食育講習会のメニューとしました。

手話パフォーマンス甲子園(令和3年7月)

新しい取り組みとして手話に挑戦しました。

日本で多く使われている手話は、「日本手話」というろう者の文化の中で生まれた言語で、大半のろう者が使用しています。日本語の文法や語彙とは異なるけれど、現代の手話の中心になっている形式です。

家庭クラブで考えた食育ソング「どんな野菜がとれるかな?」を手話で表現してみることにしました。手話はそれぞれの動作に意味があるので、歌詞に使われる言葉の意味や、歌詞の意味をよく理解して適切な手話で表現しなければいけません。

生徒全員クラスで手話を調べ、クラブ員がよりわかりやすい手話を選びました。実際に歌にあわせてみると、スピードに追い付かず、動きが複雑すぎるものもあり、何度も改善をしながら完成させました。

放課後に集まって互いに教えあいながら手話を練習しました。なかなか動きを覚えられず、手話を使うことの難しさを体感することができました。本番は、緊張しながらも笑顔でしっかり伝えることができました。これからも手話について理解していきたいと思います。

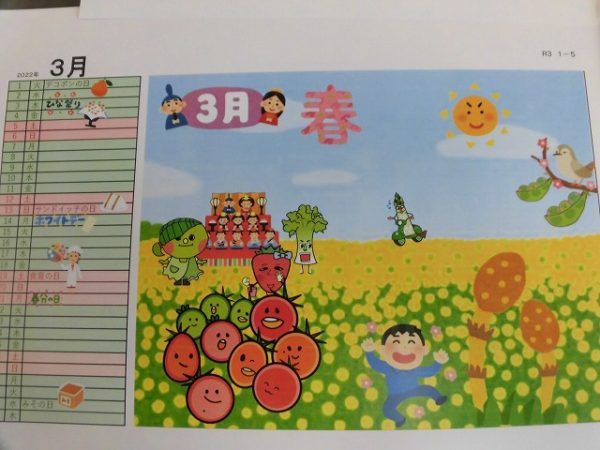

食育カレンダーづくり(令和3年7月~9月 )

サイエンスリテラシー(SLI)の授業で、生徒全員が津山高校家庭クラブオリジナル食育キャラクターを使って、2022年度の食育カレンダー作りに挑戦しました。

食育行事や年中行事を盛り込みながら、各自で工夫しながら作品作りを行いました。編集作業は難しい点もたくさんありましたが、一人ひとり個性あふれる可愛らしいカレンダーを作る事ができました。

完成した作品は食物教室の廊下に飾られました。とても見栄えが良く、通る度に食育について考えさせられます。また、完成した食育カレンダーは、12月に市内の幼稚園、保育園、福祉施設などに持っていく予定です。

美作大学・短期大学部 教授 桑守正範先生によるオンライン講演会・発酵食品づくり(令和3年5月・6月)

美作大学の桑守先生から「発酵食品と微生物のかかわり」というテーマでオンラインで講演をしていただき、その後、各クラスで発酵食品づくりに取り組みました。

今回は、ひしお味噌、塩麴、甘酒などの発酵食品づくりに挑戦しました。講演で、発酵の仕組みについて学んでいたため、発酵食品づくりがとても楽しく、興味を持って取り組むことができました。

完成した発酵食品はそれぞれ特徴があり、うまみの違いや麹菌の力に驚きました。

<講演会感想>

私にとって、最も身近な発酵食品は納豆である。納豆は腐っていると思っていたが、今回の講演で腐敗と発酵は、微生物の代謝活動という点では同じであるが、発酵は風味豊かな食べられるものに変化するという点で大きく異なることがわかった。食品を発酵させ風味豊かにし、長期間保存できるようにした先人の知恵に感心する。微生物の働きで分解が進んだものを食べるという行為には勇気が必要だ。それにも関わらず、様々な発酵食品を作り上げた先人達は素晴らしい。顕微鏡もない時代に人間にとって有益な菌か、害になる菌かということをどのようにして発見したのだろうか。また、疑問に感じるのは、どんな食品でも発酵食品にできるかということである。日々の食べ物に感謝すると共に発酵食品だけでなく、もっと食について興味を持って調べてみたい。

腐敗と発酵の違い、発酵の仕組みについて詳しく学ぶことができた。微生物が、他の微生物に対抗するための策として生成した物質が、人間にとっての旨味や長期保存に役立っているのは興味深かった。味噌を造る時期や塩を入れる工程の一つ一つに科学的な視点でみると大きな理由があり、腐敗でなく発酵にするための重要なことであることがわかった。他の微生物を酸で殺したり、活動を抑えるためにアルコール、抗菌物質を生成することのできる微生物にも大変興味を持つことができた。

美作大学 桑守先生によるオンライン講演会

ごんご豆と白大豆、米麹とひしお麹の観察

ひしお味噌づくり

炊飯器での塩こうじづくり

炊飯器で甘酒づくり

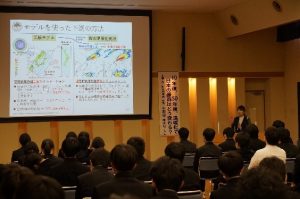

令和3年度「理数科講演会」

3月15日(火)に,京都大学防災研究所 小坂田ゆかり 助教 をお招きし,理数科1・2年次生を対象に「10年後,50年後,温暖化で日本の豪雨はどう変わる?」というタイトルで講演していただきました。

小坂田先生の研究室では、集中豪雨やゲリラ豪雨など豪雨災害に対して、降雨量を測る・予測する。ビデオカメラを気球につり下げて雨雲の中に打ち上げて、そこで見える実際の降水粒子と最新型レーダーでの見え方を比較するという大規模な観測実験を実施し、雨滴粒径分布や降水粒子種類の推定手法の開発。さらにその応用として、降水量を精度良く推定したり、大気上空で発生するゲリラ豪雨の“卵”を探知したり、地形性降雨(地形性の上昇流によって降雨が強化される)を予測したり、レーダーデータを気象予報モデルへ取り入れる(データ同化)ことで降水量予測をしています。

また,世界の雨量計による観測情報や人工衛星による地球規模の降雨観測情報を用いて、現気候条件での異常降雨の出現特性の把握や気候変動による兆候を探っています。さらに全球気候モデル(GCM)や領域気候モデル(RCM)とタイアップさせて30年後、100年後の異常降雨の出現特性を明らかにして人間社会への影響予測を進めています。(京都大学 中北研究室HPより引用)

講演内容は,気象に関する基礎知識や、積乱雲のできかた、豪雨の種類、線状降水帯などに関する専門的な内容に加え、地球温暖化による今後の日本での豪雨への影響をシミュレーションした研究結果を踏まえた防災の重要性を、豊富なデータと非常に分かりやすいプレゼンテーションで丁寧に楽しく説明していただきました。

生徒は,研究の大変さはもちろんですが,それを上回る新しいことを知ることの楽しさ・面白さを感じとったようです。気象や防災研究および研究者への関心を大いに高めただけでなく,将来の進路への指針(Vision)ともなったのではないかと思います。

小坂田先生は本校の卒業生(2012卒業,63期)であり,講演会場であった 100周年記念館やテニスコート(高校時代はソフトテニス部でご活躍されていました)を懐かしんでおられました。

放課後にも,小坂田先生との交流会を開催しました。理数科生徒だけではなく普通科生徒も集まり,先生の気さくな人柄とも相まって,研究の魅力について,詳しく語り合うことができました。

まだ知らないことや新しい知識について,どんどん質問していく姿勢(Research Mind)は,津山高校のSSHで育みたい三要素(VGR)の1つです。このような取り組みを通じて,津山高校生は成長していきます。

<生徒の感想>

・次の課題研究に向けた研究への意識の仕方や向き合い方が変わった。地道な作業や実験の失敗が時には新たな発見があるということが一番印象に残っている。

・なりたいものやしたいことがなくて、困ってる時小さい頃自分が興味を持っていたことから探すということは自分もしてみたいと思った。研究は地道な作業の積み重ねだということを小坂田先生の講演を通じてとても痛感した。

・自分自身の興味のあることを研究し、その答えを探そうとしている姿をかっこよく感じました。私も勉学に励み、良い研究につとめたいと思いました。

・資料の分析などをAIに任せることで資料の分別などはしやすくなるが人間が自分の手ですることでその情報から得られる目的以外の情報を得ることができるということを学びすごく納得することができた。

・何万枚もの天気図を見ているうちに新たな能力が身についたという話を聞いて、これから課題研究をしていくときに自分もそのような気づきが生まれるように頑張りたいと思いました。

・高校生の時にあまり目標がないのはいけないことなのかと少し自分が不安になっていた部分があるので今回の講演を聞いて安心しました。これから自分の将来について考えていきたいと思います。

・温暖化による影響を予測するシナリオはレベル毎にあることを知って、課題研究の仮説や計画も様々な予測をして立てる必要があると思った。また、研究者としての仕事は地道な作業が大部分を占めるということを聞き、自分も課題研究をするときには少しずつ成果を積み上げていきたいと思った。

・災害はいま増えているが、知識としてはあまりなかったので、とても参考になった。地球温暖化について言葉だけでなく、身振りや言葉遣いにも気を使ってくださって、とてもわかりやすかった。大学でも研究風景や、大変だったことなど、とても詳しく、そしてわかりやすくお話してくださったので、将来について少しイメージを持ちやすくなった。また、自分の興味があることに焦点を当ててみて、しっかり大学やその先のことも考えておきたいと思った。

・小坂田先生が今のお仕事に就くまでの経緯やそこでの研究内容、現代の日本の気候・気象のことについて私達にも理解しやすい言葉にして丁寧に説明してくださって、話して下さったこと一つ一つがきちんと理解できて、興味が湧きました。これから始まる課題研究で、最後に二年生の先輩が仰っていたような共感を自分も味わえるように頑張ろう、と思いました。温暖化という言葉は知っていても自分にとって身近だったので詳しくは知らなかったため、今日わかりやすく説明していただいて環境について興味が湧いた。未来のことがわかることはすごいことだと思った。

・今回の講演を聞いて地球温暖化と気象の関係はとても深い関係であると知りました。地球温暖化はただ、気温が上がるだけではなく、豪雨の回数が上がるなどの影響を及ぼすとは知りませんでした。また、台風は地球温暖化の影響で回数だけは減少するとは驚きでした。このような講演をしていただきありがとうございました。

・私は今まで気象や気候に関する講義や講演会を受けたことがなかったので、とても興味深かった。地球温暖化に伴う異常気象の発生については、テレビやインターネットで何となく聞いた事のある程度だったので、今回の講演会を通して正しい理解をすることが出来たと思う。また、人間が行うからこそ分かることがあるといった内容にとても感銘を受けた。

・小坂田先生が誰でもわかるように簡単に説明してくださったので、多くのことが理解でき、講演を通して多くのことを知ることができて良かった。自分が考えている進路に研究者はなかったので、視野を広げることが出来た点でもとても貴重な体験だった。この講演を通して学んだことをそのままにするのではなく、将来自分が1番したいことができるように活かしたいなと思った。

・自分は医学に興味があり、気象についてはあまり興味はなかったのだが、今回の講演を聞いて気象って面白いなぁと思った。こういう風に自分の視野の外側に沢山おもしろい世界が広がっているんだろうなあと思った。今後自分が何を専攻するにせよ、自分の外側にも意識を配れるような幅の広い人間になりたい。

・先生がご自身の研究に対して熱心に楽しく研究されているというお話を聞いて研究職の楽しさがわかりました。

・自分は将来研究職についてこれから先の人生を歩んでいく自信が無かったけど、講演を聞いて少し興味が湧きました。これから自分の興味のあることについてもっと調べたりしたいなと思いました。

・質問にも答えてくださりありがとうございました。私は課題研究をして、やっぱり研究で、みんなと考察したり、データとったり、ちゃんと結果が出たりするのが楽しいと感じて、研究職に就きたいと思っています。印象に残ったのは座談会での、「責任がある方がいい、安心するとダメになると思う」という言葉です。安定した職業に就きたいと思いがちでしたが、小坂田さんは責任感があってすごいと思いました。見習いたいです。自分の本当にやりたいことを探したいと思います。