7月26日(火)に,3年次生の普通科・理数科の理系生物選択者を対象に津山高校SSH遺伝子実験セミナーを津山高校生物教室で実施しました。

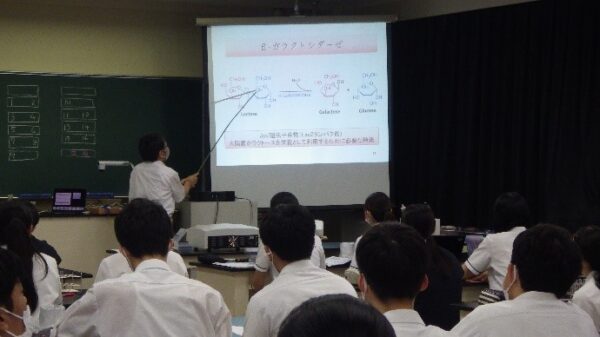

岡山大学大学院自然科学研究科の阿保達彦 教授に津山高校に来校していただき、出張講義の形式です。

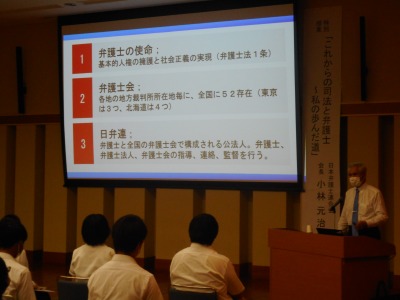

講座内容は 「遺伝子発現制御実験:大腸菌ラクトースオペロンを例に」

です。大学の先生から直接講義を受け、 普段高校ではできない遺伝子実験を行うという非常に貴重な体験です。

では、実験内容の紹介です!!

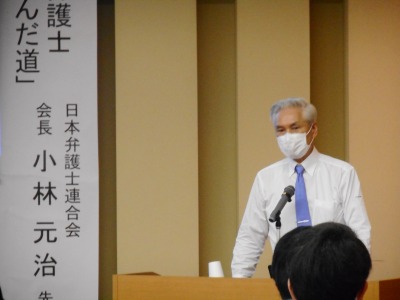

まずは、本日の実験に関する講義です。遺伝子の発現調節に関する内容ですが、非常にわかりやすく講義していただきました。

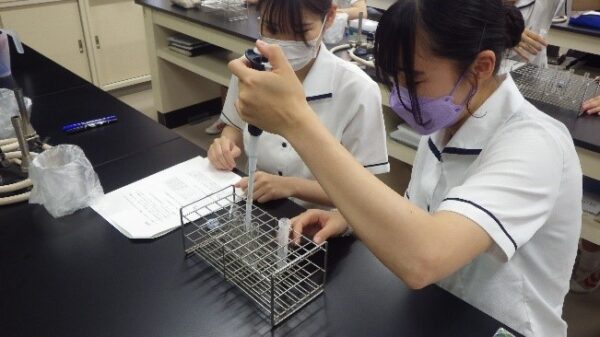

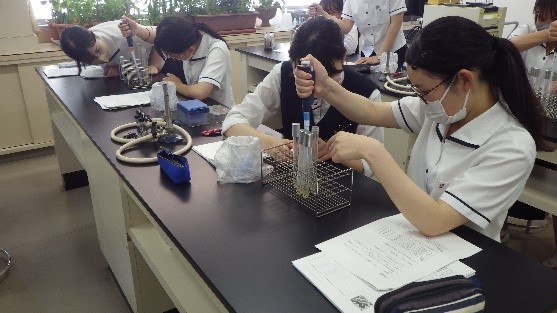

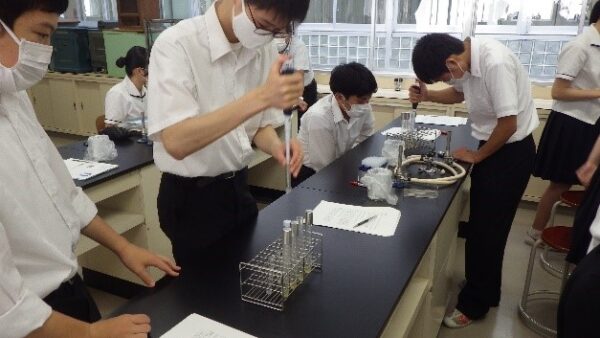

次に、大腸菌の培養です。オートピペッターを使って野生株や変異株の大腸菌を培養液に加えていきます。

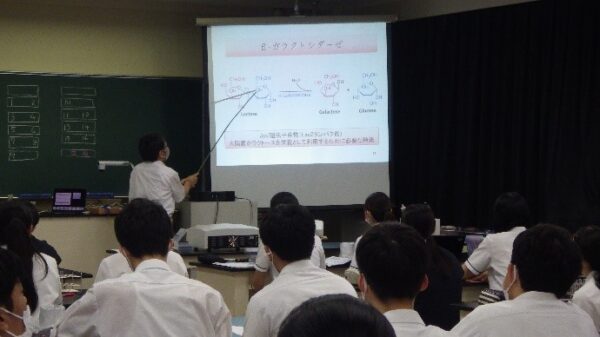

午後からは、各培養液で酵素反応を行わせ、反応液の色を観察します。

実験結果から、変異株の遺伝子型を推測します。

最後に、本日の講座のまとめです。しっかりと実験内容を理解できたようです。 考察もよくできました。

今回の講座で、生徒の皆さんは教科書の内容の理解だけではなく、将来の進路についても考えるよい機会となりました。阿保先生、お忙しい中、講義、実験を行っていただき本当にありがとうございました。

〈生徒の感想〉

・手順通りの実験を行うことはもちろん重要ですが、今回の実験結果を見て、大腸菌がどうやったら増えやすいのかを考えていたり、実験装置や方法を工夫していたりすることを知り、自分で考えることこそ重要だと感じました。課題研究を行う時も、いつも自分で実験装置を工夫することや、飼育方法を改善していたことが、今も自分の力になっている気がします。今回、初めて大腸菌の変異体を用いた実験を行い、今後ラクトースオペロンやGFPの問題等がイメージしやすくなりました。今回の講義で一番印象的だったのは、ラクトースが存在しない条件下でもリプレッサーが外れるという事実でした。生物には多少のゆらぎがあり、そのゆらぎが逆に生物にとっては有益であると再認識できました。医学部を目指していますが、研究紹介で、理学部にも大変魅力を感じました。

・今回の実験を通して、目で見ることができない事象を、いかに観察できるようにするかということが、非常に重要であることがわかりました。酵素や有機化合物の様々な性質を活用したこの方法に先人の知恵を感じました。遺伝子発現の促進や抑制を自転車やスパゲッティでたとえていたのが理解しやすかったです。最後の質問対応で教えていただいた「ゆらぎ」の概念も非常に印象的でした。0か1かのデジタルなものではなく揺らぎを孕んだアナログな存在であることが生存に必要なのかもしれないと感じるようになりました。不確実さを飼い慣らした生物の合理性と、それを研究する生物学の奥深さの片鱗に触れることができとても勉強になりました。

・実験で行う操作一つ一つに意味があるのだと再認識することができた。実験器具の使用にも慣れることができました。また、阿保教授の話を聞くと、実験方法を開発するという楽しさもあるんだなと思いました。講義内容を理解できるか不安でしたが、日常的なたとえを入れながら説明してくださったので実験する前よりも学習内容の理解が深まりました。

・対照実験の設定の難しさと重要性を理解できました。また、教授が楽しそうに話をされているのが印象的でした。興味関心があることを研究することは、こんなにも楽しくて面白いと感じることができるのだなと思いました。

・今回の講座で、ピペットを使いながら、将来自分が大学で研究している姿を想像することができました。大腸菌の、必要なときに必要なこと、をという利点は、他の動物や植物にも存在しているシステムだと思うので、生物界で成り立っている合理性や効率の良さを、大学では勉強したいと思いました。阿保先生のおかげで、日頃は気にとめない無意識の中で起こっている生命活動の複雑さや素晴らしさ体験し、意識的に自分の頭の中で理解する力を持つことの大切さをつかむことができました。

・一つ一つの実験の結果の差を明確に説明することができたり、操作の意味を考えたりすることの大切さを改めて意識することができました。また、高校で学習する生物学の範囲は、生命現象の一部でしかなく、もっと詳しく知りたいと思いました。私は、薬学部に進学希望であり、今まで薬学部に関する情報に注目することが多かったのですが、今回のお話を聞いて、広い範囲の分野に興味を持つことの大切さが分かり、進学先での研究のイメージが広がりました。

・教科書で見ることしかできていない実験を行うことができたので非常に嬉しかったです。実際に自分で実験をしたり結果を考察したりすることで、より理解が深まったと思います。大腸菌の特徴を教えてもらい、知らないことが多くあり驚きました。

・阿保教授の講義を受けた後に、個人的には難しい内容でしたので、友達と一緒に話し合ったり、教授に直接質問して丁寧にお答えいただけたりしたことは、自分にとっては非常に良い経験でした。本当にありがとうございました。今回学んだことを今後の生物学の学びに活用していきたいです。

・今回の講義を通して、教科書に載っている情報でも、なぜ?どうしてという視点から現象を捉えてみることで、新たな発見があること、そして目に見えないものに対して工夫することで視覚化できるということなど、様々な大切なことを学ぶことができました。