ソーシャルサイエンスⅠ(高校2年次生対象)の第4回ワークショップを2021年11月27日(土)に行いました。今回のワークショップでは、東洋大学文学部の岩下哲典教授をお招きしました。

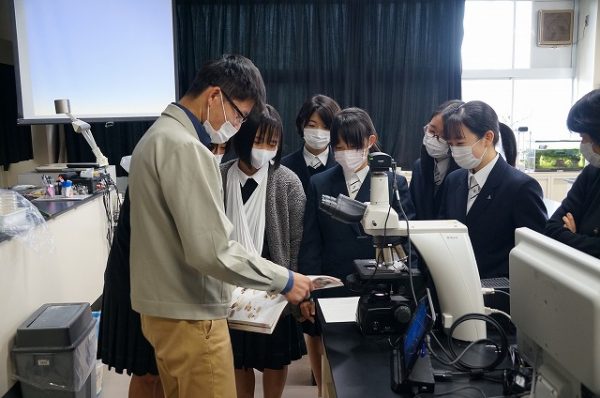

岩下先生はこの度、ペリーが浦賀に来航した様子を詳細に描いたとされる絵巻『金海奇観』(複製)を本校にご持参され、10m以上もあるその絵巻を教室で広げて見せて下さいました。絵巻のなかには停泊するアメリカ船の様子や、持ち込まれた銃の中身などが詳細に描かれており、生徒はその記録の細やかさに驚きながらも、食い入るようにのぞき込む様子が印象的でした。岩下先生からは描かれている内容について当時の時代背景を踏まえた分かりやすい解説をしてくださるなかで、「歴史を学ぶとは何か」「学問とはどういうものか」というお話もしてくださり、生徒にとっては大変貴重な学びを得られる機会になりました。

以下は生徒の感想です。

ペリー来航という小学生のころから知っている歴史に津山藩の人が深く関わっていることはほとんど知らず先生のお話から何人もの優れた人がいたと知り驚きました。中学生のころ授業で箕作阮甫旧宅と津山洋学資料館には行ったことがあったのですが、そのときは箕作阮甫という名前くらいしか知らずただ見ただけだったので今回身につけた知識をもってもう一度見に行きたいと思いました。 また、ペリーはロシアが以前長崎に交渉しに行って失敗したから浦賀にいったしそのペリーがもってきたピストルからつくられたものが桜田門外の変で使用されたというお話を聞いて歴史はつながっているのだと改めて実感しました。 先生が最後にしてくださった歴史とは一種の異文化を知ることで、細かい違いがわかるようになり失敗しなくなるという話にとても納得しました。全体を薄く知るだけで細かい部分を知らなければ成功例を参考にしようとしても本質をとらえられず失敗してしまうのだと思い、細かい部分まで深く知るというのは歴史や勉強だけでなく生きていくうえでもとても大切なことであるとはっと気づかされ、これから意識したいと思いました。

今回は巻物を実際に見て歴史を知るという経験ができて、歴史が「歴史」として残る過程を知った気がした。中学校までの歴史の知識では黒船が来航したという事実しか知らないため、それまでにロシアが来航しようとしてきたことや事前に来航情報をオランダから知らされていたことなどを気にしたことはなかった。巻物を実際に見てみると、責任者のはんこが押してあったり、船の絵が少し違っていたり、ピストルの型番まで描かれているなど、小さな発見がたくさんあった。このように当時の記録は厳密に残されてきたのだと感動したのと同時に、先人たちは記録を残すために必死な作業をしていたのだと感じた。これまでのペリー来航のイメージは日本がアメリカの圧力に屈したというものだったので、日本もアメリカを言いくるめ日米修好通商条約の開港数を10から5に半減させたというエピソードはとても驚いた。こうした事実も誰かが書き残したおかげなのだと改めて「歴史」の面白さ、凄さが分かった気がする。今を生きる私達も現実を「過去」として記録し、後世に残していかなければならない。また機会があれば巻物をじっくり見て歴史の残され方を味わいたいと思う。また、歴史について自分でも裏側を調べてみようと思った。