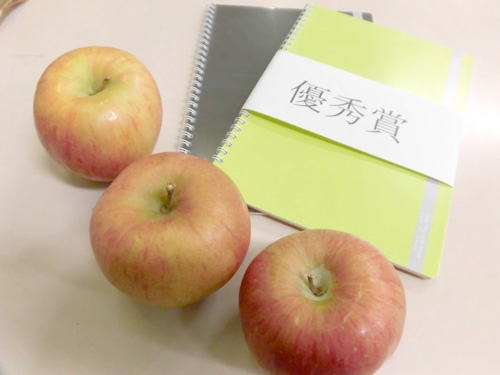

1月にリンゴの皮むき大会決勝を行いました。

包丁の基本的な技能を習得するために家庭基礎の授業内で毎年実施しています。1個のりんごの皮をできるだけ早く、長くつなげて、美しくむくことを目標に、冬休みを利用して練習をして授業に挑みます。

決勝大会ではクラスで1番きれいに速くむくことができた人が代表として出場し、速さを競いました。予選よりもかなり速い記録がだされ、白熱した戦いが繰り広げられました。

1月にリンゴの皮むき大会決勝を行いました。

包丁の基本的な技能を習得するために家庭基礎の授業内で毎年実施しています。1個のりんごの皮をできるだけ早く、長くつなげて、美しくむくことを目標に、冬休みを利用して練習をして授業に挑みます。

決勝大会ではクラスで1番きれいに速くむくことができた人が代表として出場し、速さを競いました。予選よりもかなり速い記録がだされ、白熱した戦いが繰り広げられました。

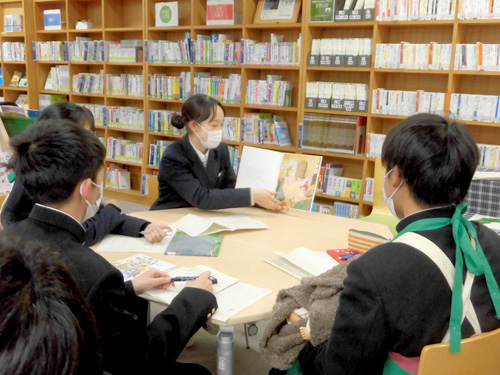

保育領域の学習の一環として 12月に 予定していた保育実習が今年度もコロナ感染症蔓延防止のため中止となり、代替授業として「絵本の読み聞かせ」「赤ちゃんだっこ体験」「妊婦体験」を同時に行いました。

読み聞かせについて司書の先生に絵本の持ち方や、子どもに読み聞かせをするときのポイントを教えてもらった後、実際に生徒同士で読み聞かせを行いました。子どもの頃によく読んだ絵本を紹介している人、気になった絵本を紹介している人など様々な絵本に触れ、懐かしい時間を過ごすことができました。

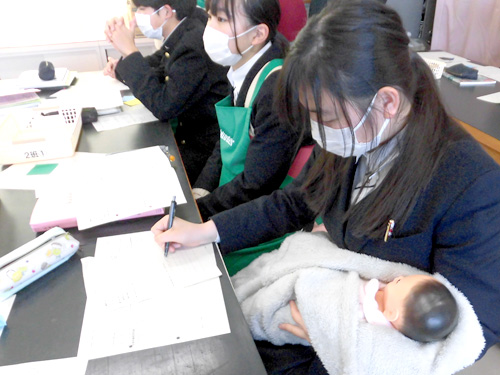

赤ちゃんのだっこ体験では、新生児と同じ大きさの人形を抱いたまま授業を受けます。今日は赤ちゃんが泣き出すことはないので、じっと抱いているだけですが、片手で筆記をするなどなれない動作に戸惑いました。

妊婦体験では、3kgのおもりをつけたエプロンをつけ、臨月に近いおなかの膨らみを体験します。予想以上の大変さに驚きました。 実習中は、自然と絵本の方に赤ちゃんの顔をむけたり、妊婦姿の友達の移動につきそう姿などほほえましい様子もみられました。体験を通して自分たちの小さい頃を思い出すと同時に、子どもを育てる大変さと家族への感謝の気持ちを改めて感じる時間になりました。

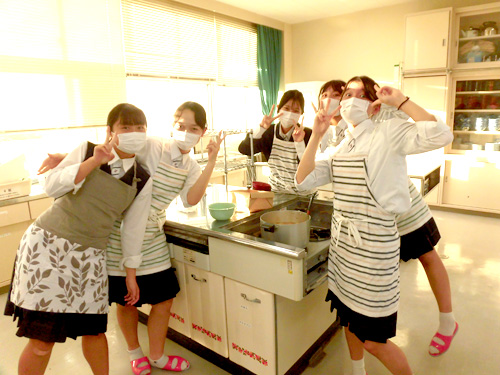

11月に「冬の寒さに負けない体作り」をテーマに食育講習会を実施しました。

献立は、今が旬のさつまいもを使った「さつまいもご飯」と野菜をたっぷり使った「豚汁」です。

さつまいもご飯は炊飯器で炊くだけでできあがるのでとても簡単でおすすめの料理です。豚汁は、家にあるものや季節に合わせていろいろな食材を使って作ることができ、1つのお椀でしっかり栄養がとれる満点汁物です。この日は、津山産のごんご豆を使って仕込んだごんごみそを使って調味しました。おなかいっぱい、からだもぽかぽかの講習会になりました。

講習後には家庭クラブだよりを作成し、各クラスに伝達・掲示し、講習会の感想やレシピのポイントなどをクラブ員に伝えることができました。

夏休みに開発した乳製品レシピを「牛乳・乳製品料理コンクール岡山県大会」に応募したところ、本校1年次生の河合さんが予選を突破し、代表に選ばれ10月の県大会に出場しました。

河合さんの開発したレシピ「ミートボールのグラタンシチュー」は、ミートボールにピーナッツを加えて食感を良くし、牛乳をたっぷり使ったルーには米粉を利用してとろみをつけています。また仕上げにチーズをのせグリルで焼き上げることで、香ばしい風味が加わったボリューム満点の一品です。

家の人にアドバイスをもらったり、クラブ員も一緒になり何度も試作を重ねてコンクールに挑みました。県大会出場した10人と競い、緊張しながらも60分の時間内に料理を完成することができ、優良賞を受賞しました。おめでとございます。

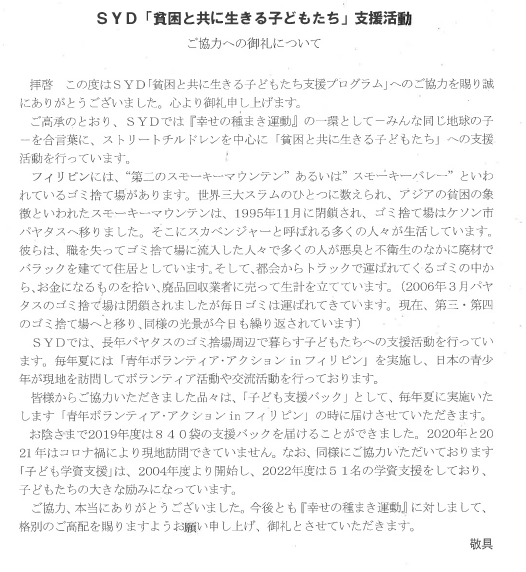

教育を受けられない世界の子供たちへ送る支援バッグと支援品の荷造りを行いました。

今年度も多くの人の協力によりたくさんの支援品が集まり、一人ひとりの小さな力を大きな力にすることができました。支援バッグには毎年メッセージカードを添えています。カードには英語でメッセージを書き、折り紙や切り紙作品を貼ったり、子どもたちが喜びそうなイラストを書き加えいました。これからも活動を継続し、教育を受けられない世界の子どもたちを支えていきたいと思います。

12月に1年次生の家庭科の授業で、保育領域の学習の一環として折り紙検定に挑戦しました。保育検定3・4級レベルの折り紙作品6つを30分で仕上げる検定です。折りずれを作らない、手順やポイントを守って規定通りに仕上げることが重視されます。検定に向けて放課後などを利用して練習をしてきました。

「かぶと」といったなじみのある作品もあれば「椿」のように、やや複雑な作りになっているものもあります。検定中はみんな黙々と集中して満点を目指して取り組みました。身についた折り紙技術は、メッセージカードづくりなどの活動で役立てていきたいと思います。

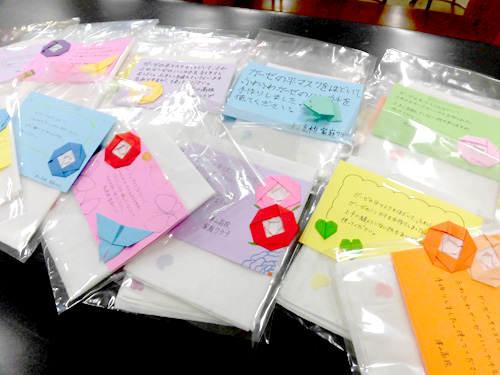

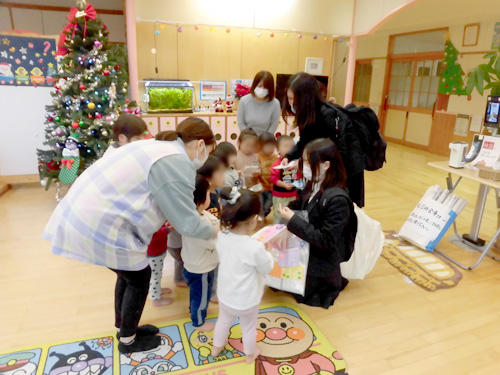

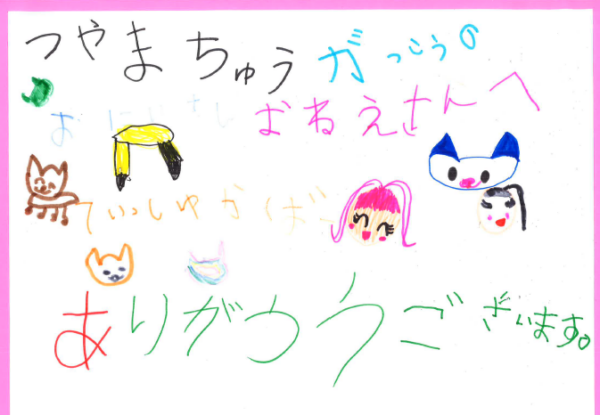

12月に、家庭クラブ員全員で布マスクをほどいて手作りした「ふわふわガーゼのハンカチ」や「食育カレンダー」などを、メッセージカードをつけて近隣の幼稚園、保育園、福祉施設に届けることができました。中学生が作った「ポケットティッシュカバー」も一緒に持参しました。

コロナ禍のため、短い訪問時間でしたが、園の子ども達や福祉施設の方々に大変喜んでいただくことができました。食育カレンダーを見ながら元気に過ごしてもらいたいと思いました。

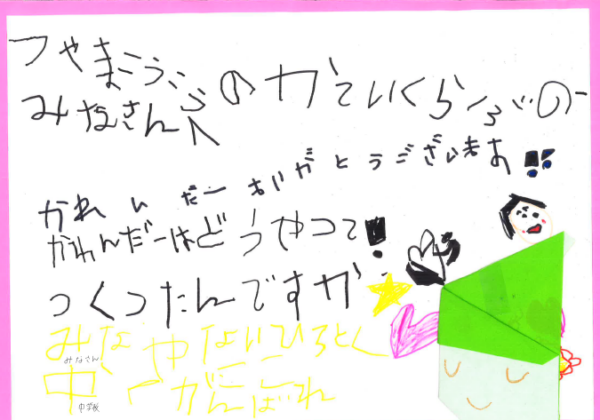

後日、保育園の子どもたちからお礼のメッセージカードが届き、丁寧に折られた折り紙やかわいらしい私たちの似顔絵が描かれていてとても感動しました!布のマスクをほどくのはとても大変でしたが、子どもたちの笑顔を見ることができてとてもうれしかったです。

さらに、この取り組みは新聞に取り上げられ、記事を目にした県内の多くの方から、励ましのメッセージやマスクの寄付をいただきました。思わぬ反響に大変驚きましたが、私たちの活動を多くの人に知ってもらうことができこれからの励みになりました。

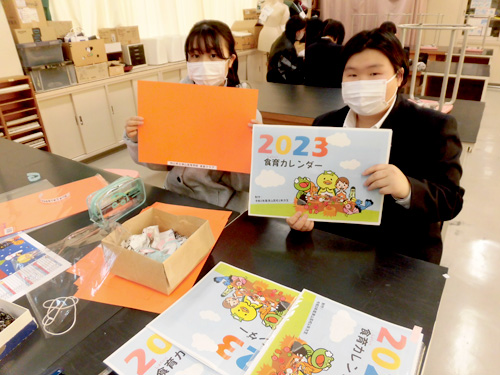

毎年クラブ員で食育カレンダー作りに取り組んでいます。

食育行事や年中行事を盛り込みながら、津山高校家庭クラブオリジナル食育キャラクターを使ってデザインを考えました。

できあがったカレンダーは食物教室前の廊下に掲示しました。多くの生徒が足をとめ、食育や年中行事について考えていました。

また、完成した食育カレンダーは12月に津山市内の幼稚園、保育園、福祉施設などに持参する予定です。

今年度、 十六夜祭 での家庭クラブの展示として、次のような取り組みをしました。

紙芝居、地産地消食育かるた、食育カレンダーなどを展示し、生徒の皆さんに楽しみながら食育教材に触れてもらうことができました。

乳製品や野菜をたっぷり使った高校生の朝ごはん献立、発酵食品を使った料理、地元の特産品を活用したレシピなど、夏休みにクラブ員が考えたレシピを展示しました。多くのクラブ員が工夫を凝らした料理やお菓子を考えたり、我が家に伝わる伝統の料理を教えてもらうなど見ていてとても勉強になりました。レシピを参考に新しい料理に挑戦してみようと思いました。

支援バッグ活動の紹介、支援品への協力について呼びかけをおこないました。

また、布マスク作りや支援品に添えるメッセージカード作りなどを体験してもらい、支援品として提供してもらいました。そして文化祭当日はノートや鉛筆などの文房具類、タオルやマスクなどをたくさん支援していただきありがとうございました。家庭クラブでは年間を通じて支援品を受付ていますので引き続きご協力をお願いします。

7月は、きゅうり1本を小口切り、乱切り、斜め薄切り、千切り、拍子木切りの5つの切り方を5分以内で切る実技テストに挑戦しました。

家庭基礎の授業のなかで、基本的な包丁の扱い方と野菜の切り方を習得することを目的に実施しています。本番に向け家でしっかり練習をしてきましたが、緊張していつもより厚く切ってしまったりと15点満点をとることはなかなか難しかったです。

切ったきゅうりには、発酵食品実習で作ったひしおみそ、塩麹を添え、併せて甘酒も試飲しました。発酵させることで生まれるうまみを味わうことができ、発酵のすごさを実感することができました。

実技テストをきっかけに、これからも家で調理技術を磨いていきたいと思いました。