今年度も理数科1年次生が、5月25日(水)にサイエンスキャンプを実施しました。例年であれば、赤磐市の「竜天天文台」で1泊の後、2日目に吉備中央町の「岡山県生物科学研究所」を見学しますが、今年も新型コロナウイルスの影響を考慮して、和気町の「岡山県立自然保護センター」でのフィールドワークのみを行いました。

まずは学校のピロティにて、班ごとに分かれて出発前の点呼です。クラス全員がそろったことがなによりです!

約1時間で、自然保護センターの駐車場に到着しました。管理棟に着くまでに、少し歩きます。ちょっとしたハイキング気分です。

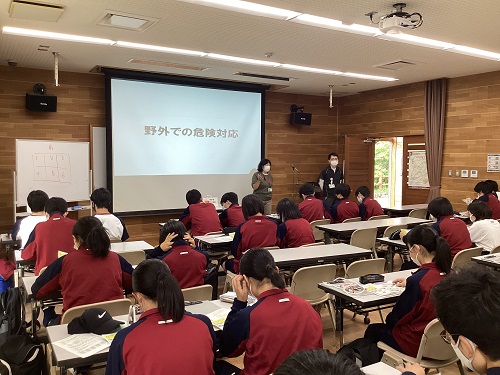

その後、講師の先生方から、施設利用にあたっての諸注意を受けます。

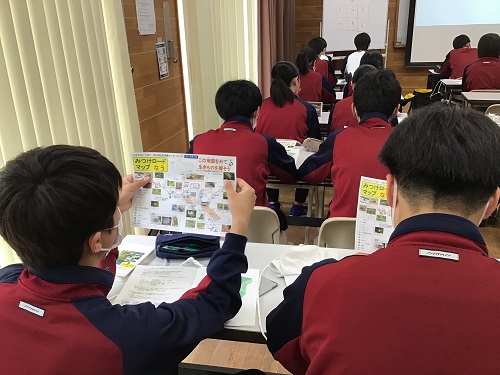

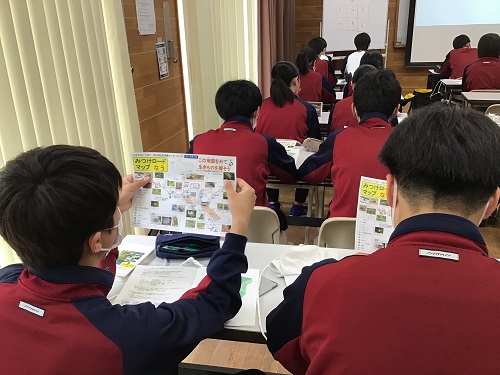

午前中は、センター内のフィールドワークです。6班に分かれて出発!

昼食休憩。自然の中で食べるごはんは、おいしいね!

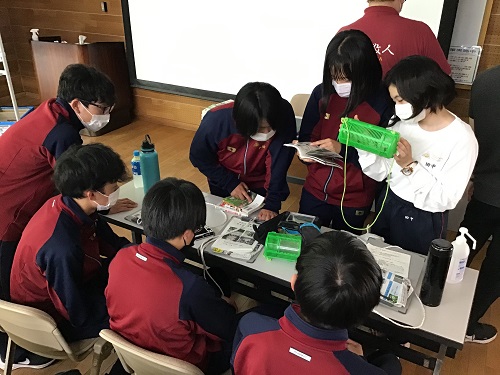

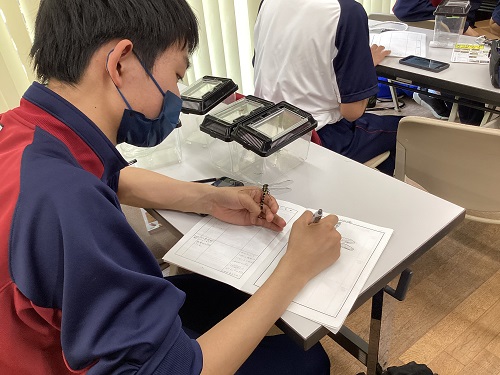

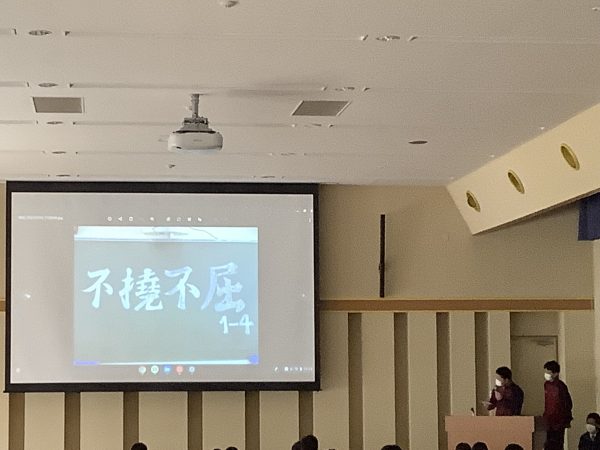

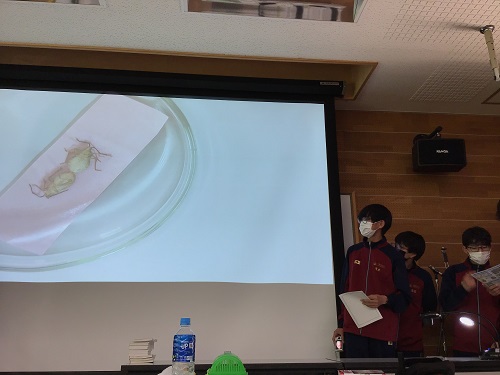

午後は、各班で調べたことや発見したことの発表をします。それに向けて、採取した動植物のスケッチをしたり、実体顕微鏡で観察したり、図鑑を見て情報収集したりなど、班員で協力して準備しました。(Research Mindの育成、Gritの強化)

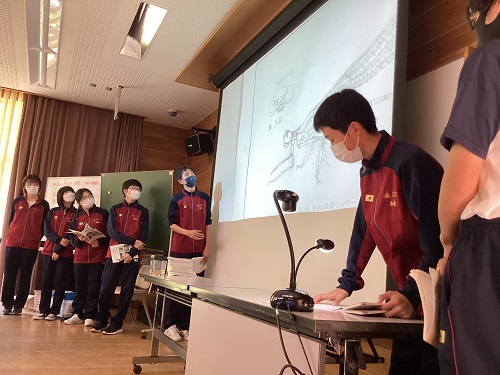

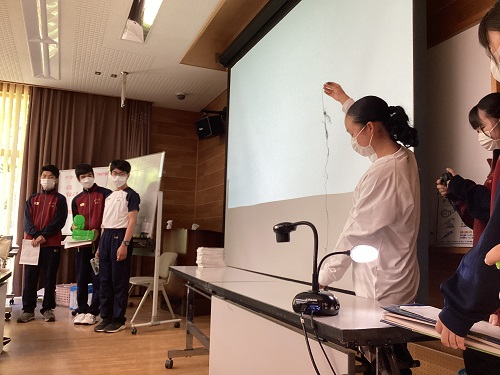

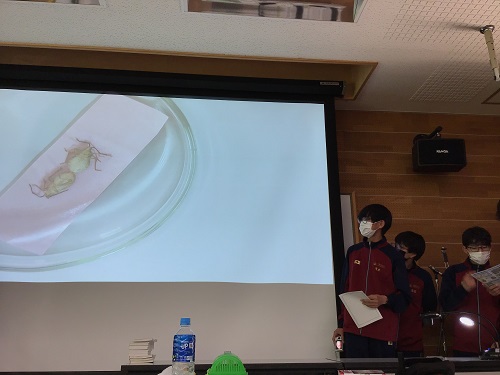

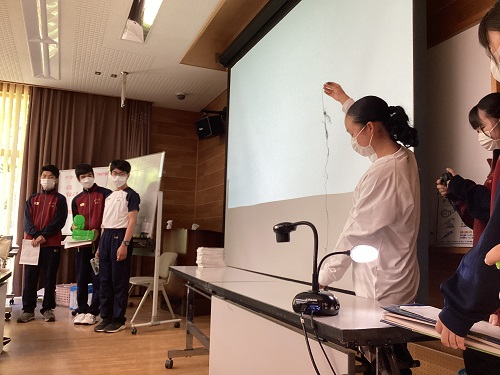

さて、いよいよ発表です。短い準備時間でしたが、みんな立派に発表しています。さすが理数科のメンバーです!

全班の発表後、講師の阪田先生と藤田先生から、講評をいただきました。

その中で、「今は、知識は調べれば、すぐに得られる時代。これから求められるものは、疑問を持つ力と考える力です。」というお言葉をいただきました。生徒たちはその言葉を心に刻み、これからも好奇心・思考力・発信力を持ちながら成長していってくれることを期待しています。生徒たちの質問にも丁寧に対応していただき、ありがとうございました。

最後に、お世話になった講師の先生に、生徒代表からのお礼の挨拶をし、施設をあとにしました。

【自然保護センター 生徒感想(抜粋)】

班のメンバーと協力をして昆虫採集をしたり発表をしたりすることができました。また、スケッチを技法に沿って正しく描くことができました。今回の研修で自然に対する興味や疑問がより一層深まり、今後の進路選択等に活かしていきたいです。

実際生き物と触れ合ってみると楽しいことが分かりました。よく知っているようなトンボや蝶でも、細部まで観察をすると今まで知らなかった新たな発見がいくつもありました。顕微鏡を用いてトンボを観察しましたが、羽の部分が目では見えないくらいの枝分かれをしており、どのような働きをしているのかに興味をもちました。

他の班が尻尾のないトンボの観察をしていて、鋭い視点で観察をしていると思いました。自分にはない視点や考え方があると感じ、課題研究や普段の学校生活でも共に協力していきたいと思いました。

私たちは色が付いている植物を採取し、植物の色素に着目して観察しました。大きな視点から小さな視点の順に、班のみんなで協力してたくさん意見を出しながら観察することができました。様々な疑問も生まれ、それについてチームで研究することができました。新しい発見もあり、ただ調べるのではなく研究することが楽しいのだと感じました。インターネットで調べるだけではわからないことが多くあり、フィールドワークの大切さが分かりました。

久しぶりに校外学習に行って、虫や植物を観察できました。私は虫好きではないですが、この1日を通して虫に対して興味・関心が高まりました。スケッチも久しぶりにしましたが、時間がかかるし、とても集中力が必要なので大変でしたが、書き終わったときの達成感を感じられて良かったです。

日頃、虫取り網と虫かごを持って野山を歩くということが全くないので、とても新鮮で楽しかったです。歩いていても地面に寝転がっていても視界には常に何らかの虫が映っていて、まさに虫の楽園だと思いました。それが自然保護センターだからたくさんの虫がいるのか、あるいは普段の生活の中では虫たちの存在に気づけていないのか、考えるきっかけになりました。少なくともあのトンボの多さはセンターだからこそだと思います。あまりに綺麗な翅で感動し、自分がトンボを簡単につかめるということに驚きました。トンボを傷つけずに持つ方法をセンターの方に教わったのがこの研修の一番の収穫でした。

今までなら見逃してしまうようなことに関心を持って自然を楽しむことができた。調べていくと新しい発見や不思議なことがたくさん出てきてとてもおもしろかったし、フィールドワークや発表を通して自分自身ちょっとした成長を感じられました。発表するときも班のメンバーと上手く役割分担をして発表することができました。発表準備を通して、物事を調べるとき何に注目すべきか優先順位をつけていくことが重要だと気づけました。また、他の発表者に対して質問をすることが出来たらより良い研究にできるのではないかと感じました。