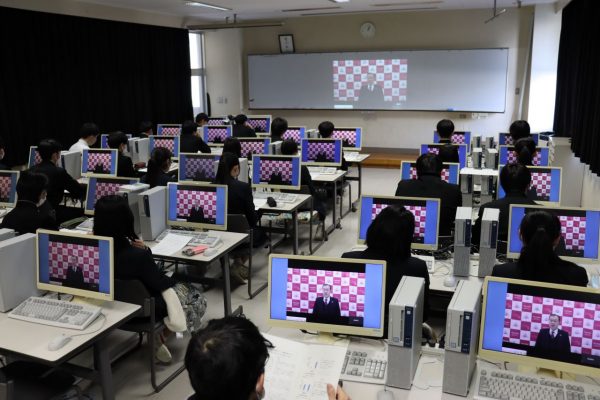

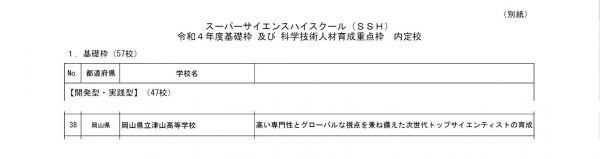

本校独自科目「ナチュラルサイエンス」(自然科学・科学技術をリードする人材育成),「メディカルサイエンス」(医師として医療現場をリードする人材育成)の第5回合同ワークショプを2月19日(土)にオンラインで実施しました。

講演タイトルは『手術の未来:高校生と考える医と工の融合』です。

医学研究を志すMS選択者と自然科学研究を志すNS選択者にとって、非常に重要な研究分野についての講義であり、事前学習から非常に興味関心が高まる内容でした!

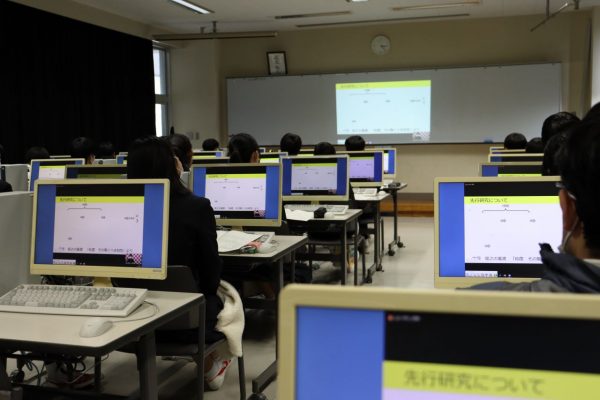

まず最初に事前学習。次世代スーパーマイクロサージャリー研究会の長谷川様のご協力で、オンデマンド学習として、鏡味裕教授の研究紹介動画を視聴し、予習を行い、質問事項をまとめました。

次に、ワークショップ当日は、本校OBの広島大学国際リンパ浮腫治療センターの光嶋勲先生による、医工連携の重要性についてのお話をいただきました。また、後輩である生徒たちに心強いエールもいただきました。ありがとうございます!

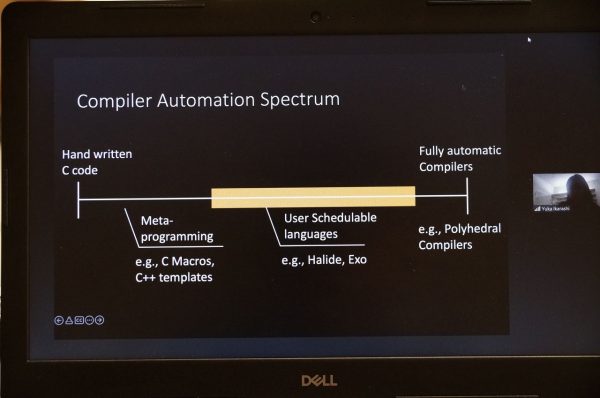

そして、鏡味裕教授の講義が始まりました。最先端の研究紹介はもちろん、先生が研究者になられた経緯についても丁寧にご講義いただきました。講義は日本語で行われますが、講義中の紹介動画は、すべて英語でした。予習している内容であったので生徒たちはしっかり理解できており、グローバルに活躍されている最先端の研究者の研究生活を実感できました。

今回講義いただいた研究内容は、マイクロサージャリーを用いた組織培養やキメラ動物の作出、生物生産に関する研究などを紹介していただきました。

様々な実験や今後の研究の方向など,将来の研究分野について生徒たちの視野を広げてくださいました。大学で行われている科学研究について興味関心が高まると同時に,高校生として今何をしなければならないかも考えさせられる授業でした。

そして、何よりも鏡味先生の質疑応答に対する科学者としての真摯な姿勢に生徒たちは感銘を受けていました。

〈生徒感想〉

・今回の講演をお聞きして、新しいものを作っていくためには幅広い分野への理解が必要だということを改めて意識しました。また、今回お聞きした研究が畜産や医療などにも活用できるという点で、様々な分野において可能性を広げる研究なんだなと思い、とても印象に残りました。

・今回は質問できませんでしたが、キメラを作る際の免疫拒絶についてより詳しく知りたいと思いました。今回のお話を聞いて、他の大学での研究についても調べてみたいと思いました。これからは将来のため、1つの分野に捉われず様々な事に対して積極的に興味関心を持つようにしていきたいと思います。

・海外の有名な大学や、教授に認められるような研究をしている先生のお話を聞けて自分の視野が広がったような感覚になった。先生が常に倫理的な問題に対して注意して研究をしているという言葉から研究だけを気にするのではなくて他の視点を持って研究に取り組むことが大切だとわかった。

・今回の講演を通して医と工の融合について考えることができた。研究においては横の繋がりが重要であるという言葉が印象にのこった。そしてアメリカなどの外国では大学と企業が同じ地域に立地していることで、研究成果をすぐに実用化に向けて実践することができているとわかった。またそこでディスカッションを行うことも重要だとわかった。サポート分野が手厚い外国は研究しやすい環境だと思った。キメラを使って、研究室で肉や卵を培養するのは面白いと思った。もし実現することができれば環境問題や食糧問題の解決につながると思った。しかしこれには倫理問題を伴うので実現するのは難しそうだと思った。これからは一つの分野にとらわれることなく、勉強していきたい。

・世の中にはたくさんの分野があるけど、それらを融合させることで新たな道が開けることがわかりました。医工分野もいつか経済や文学、あるいは全く新しい分野と融合して新たな技術や文化が生まれるのだろうと感じました。また、今の医療だけでは救えない命も工学と融合することで救えるようになったり、根本から解決できるようになったりすることを知って魅力を感じました。

・医療分野にも工学分野にも興味があり、今回のワークショップはとてもいい経験になりました。研究分野にはそれぞれ名前があって、分けられているけど、実際はそれぞれの分野が互いに関わり合いながら世の中に役に立つ研究を行っているということがよくわかりました。これは研究においてのみ言えることではなく、物理で数学が必要になったり、社会で化学が必要になったりと、普段の高校の学習でも言えることだと思います。